「日本固有の素材や精神性、美意識を解釈し直し、再構築したものをお皿の上で表現していきたいんです。和食や日本料理というジャンルには属さないけれど、純粋な日本の魅力をきちんと伝えている。そんな料理が理想です。そして、僕はそれを『未知だけど既知な味』と言っています」と、料理人の芳賀龍は話す。

繊細な素材を重ね、「未知だけど既知な味」を描く

同時に意識しているのが「水彩絵の具の透明感を重ねながら、油絵のように深みを出していく料理。今年月末に「イートリップ キッチン」で開催したポップアップでの一皿では、畑の緑をモチーフにした。メインの素材は涙豆と新銀杏、オクラといった緑が鮮やかな野菜と、緑大豆の豆乳でつくった豆腐。添えたのは、トマトと麹の出汁を乳酸発酵させた透明な液体がベースのソース。

「ひとつ一つの素材は繊細な味だけれども、重ねることでしっかりとしたボディーができる、ということを伝えたかったんです」

この料理を食べたある参加者は、「たくさんの味や香り、食感のレイヤーがありつつ、すべてがバランスよく舌の上でまとまりとても心地いい。過去に食べたことがある素材でも、それらが重なり合うことで初めての味が生まれていて感動しました」と感想を語った。

このポップアップのテーマとして芳賀は、「a touch of pure Japanese」という象徴的な言葉を掲げた。もしかしすると今後の自分の方向性になっていくかもしれない大切な言葉、と彼は話す。

「日本料理というカテゴリーではなく、姿勢としての日本。touchという言葉は本来『触れる』という意味ですが、僕は『なにかに寄り添う、優しく接する』といったニュアンスも感じています。たとえば海外で料理をするなら、自分が持っている日本人的な感性を少しそこに触れさせるような意味合いです。さらに、海外の人が日本の食材に敬意を表して料理するのとはまた違う、日本で生まれ育った人間だからこそ出せる味や発想があるかもしれない。それが、pureという言葉になっています」

一見、抽象的なようだが、彼の経験を紐解いてみると、その言葉の奥にある景色が見えてくる。

京都「monk」と北欧「noma」での修行経験が導いた、“料理という言語”の哲学

キャリア初期、京都「monk」で修行を積んだ。そこでの体験を、彼はこう振り返る。

「オーナーシェフの今井義浩さんの『風景をそのまま料理で映し出す』という哲学を間近で学べたことは、とても大きかったです」

近隣の畑や市場へ直接足を運んで新鮮な食材を仕入れ、休日は茶道に行くなど、多くの時間を師匠の今井と共にした。そんな特別な時期を経て、彼はコペンハーゲンにある、世界屈指のレストラン「noma」へ渡り、今年1月まで約3年間在籍。部門シェフも務めた。偶然にもその間「noma」では京都で二度のポップアップを実施。つまり彼は「noma」という海外の視点で、修業時代に慣れ親しんだ日本の食材・食文化を再解釈する機会を得たのだ。これにより、視野が広がったという。

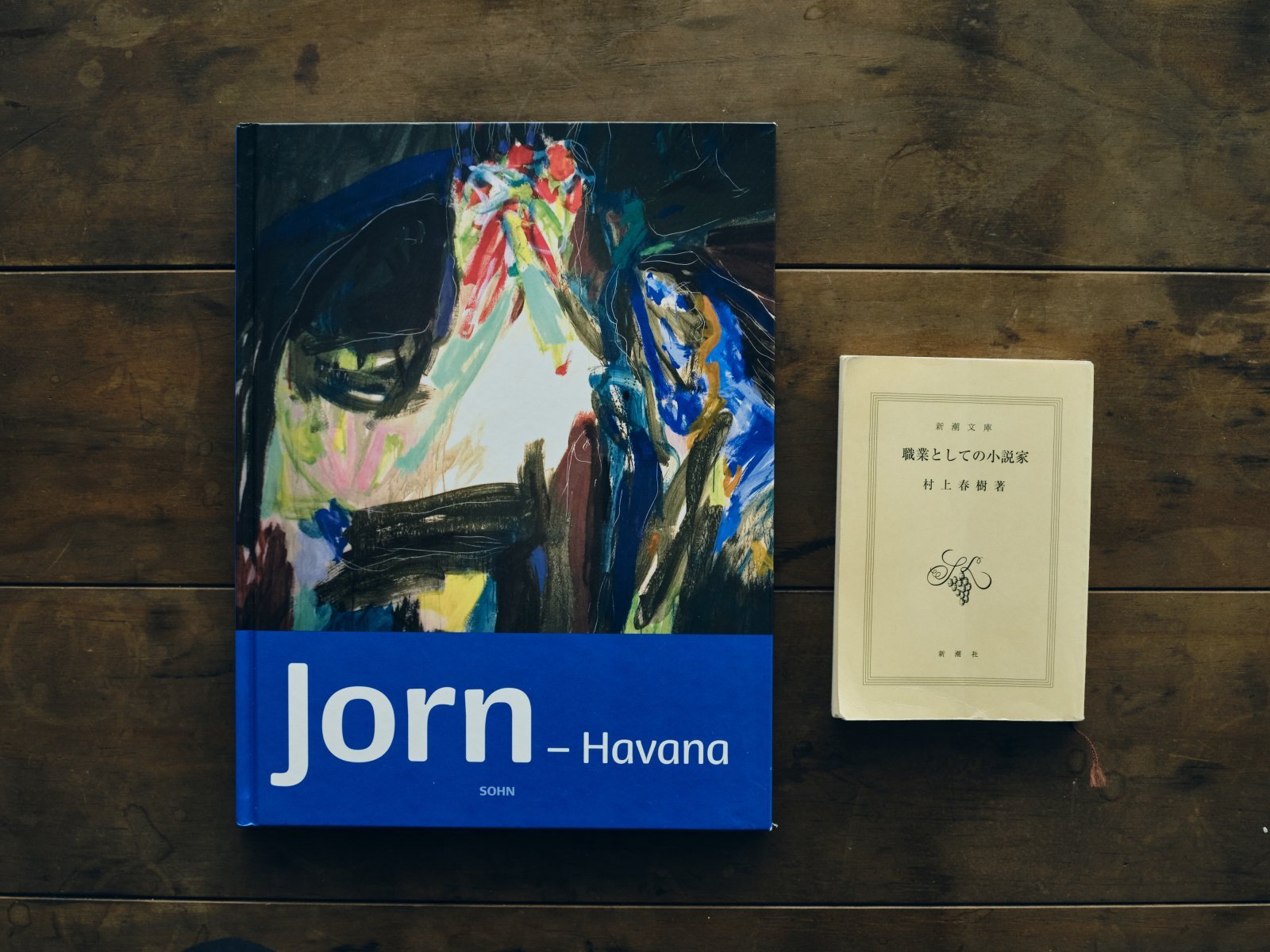

同時期に手に取った本がまた、彼の思考に大きなヒントを与えた。村上春樹のエッセイ集『職業としての小説家』だ。

「本の一節に『言語の持つ可能性を思いつく限りで試してみることは、すべての作家に与えられた固有の権利であり、そういう冒険心がなければ新しいものは何も生まれてこない。日本語は自分にとってツールであり、そのツール性を深く追求することは日本語の再生につながっていくはずだ』とあります。文中の『言語』や『日本語』を『料理』や『文化』に置き換えても、成り立つんじゃないかと気付きました」

深まる思考と、料理のこれから

多くの経験を積み、自分の料理のイメージはどんどん膨らんできた。そのアウトプットの仕方も掴みかけている。そして次の目標は、店を開くこと。

日本か、海外か。どんな場所がよいかを見極めている現在もなお、芳賀の思考と料理は深化し続けている。そんな彼から、目が離せない。

---fadeinPager---

PERSONAL QUESTIONS

会ってみたい人は?

今は亡き、デンマークの前衛芸術家・アスガーヨルン。その自由で反骨的な姿勢と、生命力に満ちあふれた大胆な色使い。どんな方だったのか、思いを馳せます。

好きな言葉は?

「noma」の元ヘッドシェフが壁に書き残していた、「LEAVE NO DOUBT」。直訳すると「疑いを残さず去れ」。アグレッシブなスタンスが現れていると思います。

よく見る動画コンテンツは?

『Radiohead - In Rainbows From the Basement (April 2008)』。ライブ感やエモーショナルな部分がありながらも、そうとは思えないほど緻密で完成度が高い。そんな料理が理想です。

好きな場所は?

コペンハーゲンのルイジアナ近代美術館。アスガー・ヨルンの抽象画も展示されています。料理店だと、ボローニャの「Osteria del Mirasole」、バルセロナの「Ultramarinos Marin」。

いま注⽬したい各界のクリエイターたちを紹介。新たな時代を切り拓くクリエイションと、その背景を紐解く。