「大屋根リング」を通して、世界の人々がいかにつながり得るのかを問い直した藤本壮介。分断が進む時代に建築が担うべき役割とはなにか。自身の建築観の変化とともに語る。

いま、最も注目すべき建築家、藤本壮介。大阪・関西万博では会場デザインプロデューサーを務め、国内はもちろん、世界中から耳目を集めている。本特集では、新境地を切り拓いてきた藤本建築の数々や、本人インタビュー、協働したクリエイターとの対話などを収録。建築家・藤本壮介の仕事の全貌と、その魅力に迫る。

『いまこそ知りたい、建築家・藤本壮介』

Pen 2025年10月号

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら

─まずは開催中の大阪・関西万博について聞かせてください。5年前の2020年、会場デザインプロデューサーの打診があった当時の心境はいかがでしたか。

ちょうど東京オリンピックの新国立競技場問題などがあったあとで、クリエイターが国家プロジェクトに関わることに躊躇してしまうような空気がありました。だからといって断るのも違うだろうと。まずはいまの時代に万博をやる意義に対して、自分なりに納得できるかを考えてみようとしました。当時“分断”という言葉がより強く語られ始めていて、だからこそ世界中の国々が集まる万博という枠組みは、いまこそ大きな意味を持つと感じたんです。日頃から「人が集まる場をつくること」が建築のベースにあると考えてきたので、それを体現する万博は建築の根源的な仕事でもあるし、大きなやりがいがあるだろうと。そう考えて引き受ける決断をしました。

─開幕前にはさまざまな批判もあったかと思います。

覚悟はしていましたが、想像以上でしたね(笑)。でも、賛否が渦巻く中で信念を持ってやり抜くことは、得がたい経験でしたし、振り返ってもありがたい役割を任せてもらったと思います。「大屋根リング」というある種尖った提案が実現できたのも運営側が信頼してくれたからこそです。

─開幕を迎えて、どのような心境でしたか?

初日に来場者がいっせいに入場してきた光景には、やはり感激しました。リングの上をただ歩くだけでも本当にみなさん楽しそうで。日没が近づくと、ものすごい数の人が集まってくるんですが、みんなで夕日を眺める機会なんてなかなかない。直径(外径)約675mあるリングのはるか向こう側を歩く人の姿がちらちら見えて、それぞれの人はバラバラでありながらも意識がひとつにつながる感覚があって感動的でしたね。「建築は人が入ってこそ」と改めて実感したし、信念を持ってつくったものが訪れた人に伝わっているようでうれしかった。建築ってやっぱり伝わるんだと。あの風景を見た瞬間、これまでの苦労はどうでもよくなって、気持ちがすっと浄化されていくような感じがしましたね(笑)

─さまざまな経験をもたらした万博を経て、ご自身に変化を感じる部分はありますか?

まず言えるのは、未来に対する意識。万博では少なくとも50年先の社会を見据えたので、自分がいなくなったあとの社会や世界をよりリアリティを持って捉えようとしました。ちょうどその頃、子どもが生まれたことも大きかったと思います。

─世の中を見る視点が大きく変わった。

世界や社会を見る眼差しが確実に力強くなったと思います。分断が激しい世界情勢でも多様な世界はつながれる。そのメッセージを大屋根リングで発信したつもりでしたが、言葉だけではなく心の底から確信できるようになりました。実は、バラバラでありながらもどこかでつながるということは昔から向き合ってきた考えでもあります。キャリア初期に設計した「児童心理治療施設」もまさにそうで、精神的に傷を負った子どもたちが暮らす施設なのですが、隅っこに隠れられるパーソナルな場所がありつつ、リビングのような共有空間でつながるという計画でした。

でも、その頃は建築への意識がもっと拡散的というか、多様な状況やバラバラな状態を肯定する側面が強かった。いまでもその意識はありますが、分断の時代だからこそそれだけでは足りないのではないか。多様性を認めながらも、やわらかなつながりや拠り所となる求心性の両方があることの大切さをより意識しはじめています。そこがいちばん変わった部分かもしれないです。

─事務所を設立して25年。これまでを振り返ってどのように感じていますか?

大学卒業後、就職も進学もせずニートのような状態で過ごした6年がとても貴重でした。自分がこれから向き合っていく建築についてじっくり考える贅沢な時間を持てた。その中で「空間と身体」「都市と建築」「内部と外部の関係」「自然と建築の関係」という4つの根源的なテーマにたどり着き、実際のプロジェクトやコンペを通じてアウトプットしながら花開いていったと思います。

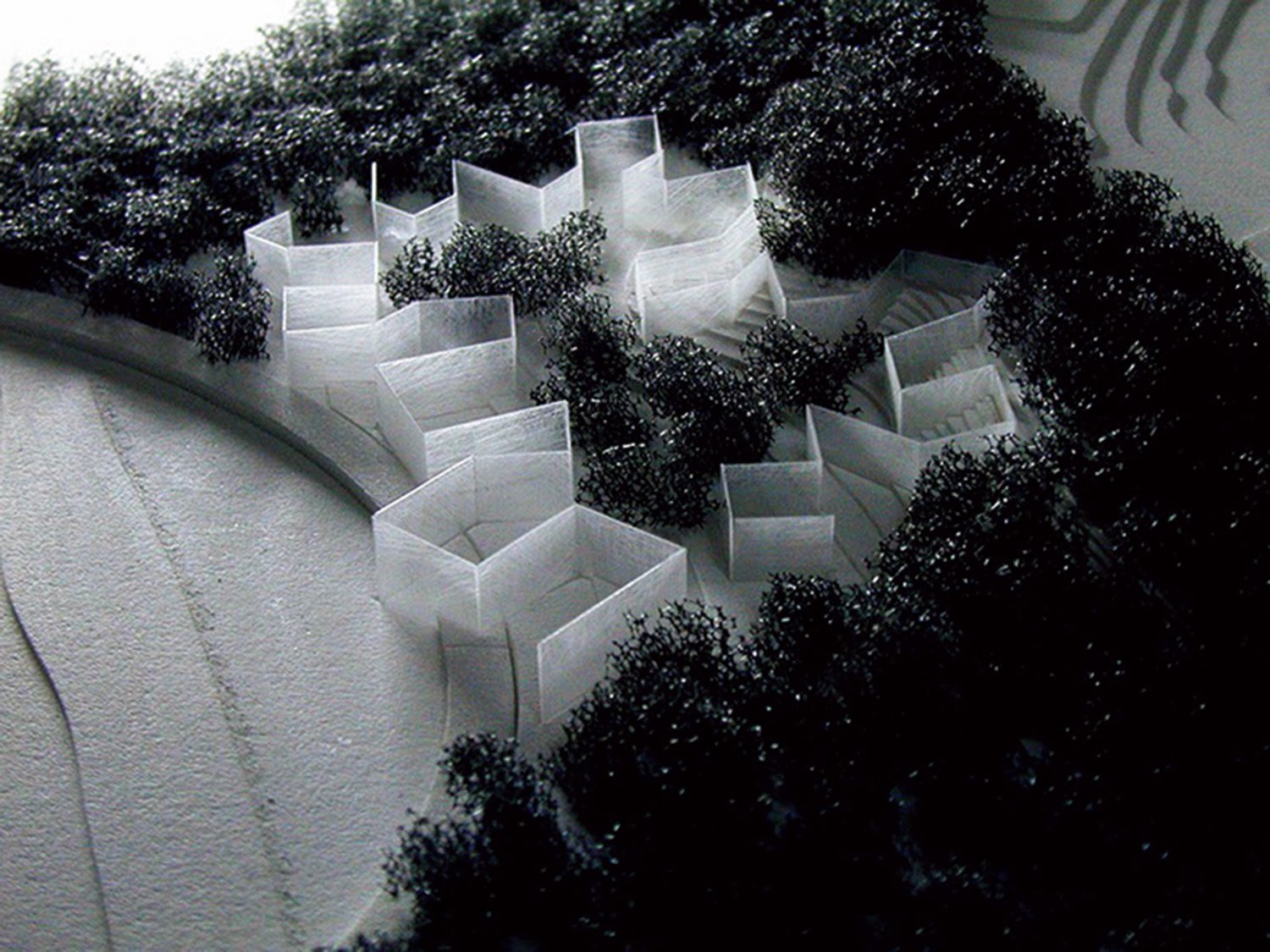

たとえば、「自然と建築の関係」を強く意識した設計では、2000年のコンペに提出した「青森県立美術館設計競技案」があります。敷地の森に美術館然とした大きな箱が建つのではなく、木々の間を縫うように細い回廊のような展示空間を巡らす案でした。1等こそ逃したものの2等に選ばれ、無名の若手ながら注目を集めるきっかけとなりました。そこから住宅などを手掛ける中で、「建築でやっていける」と実感をつかめるようになっていきました。

─建築家・藤本壮介の誕生ですね。

2010年代は特に大きなターニングポイントがいくつかありました。

ひとつは、どちらも実現には結びつきませんでしたが11年にセルビアと台湾の国際コンペで選ばれたこと。もうひとつは東日本大震災後に伊東豊雄さん主導で、乾久美子さん、平田晃久さんと「陸前高田みんなの家」という震災復興プロジェクトに参加したことです。

津波でなにもかもが失われた地に“新しい建築”を提案しようといくつもアイデアを考えましたが、どれも空回り。その時、自分たちの知識や経験から新しさを考えるのではなく、現地の風土と暮らす人々の声を真摯に見聞きし、その場の尊い個別性に寄り添うことでこそ普遍的な建築が生まれる。“聞くこと”の大切さを実感し、建築家としての立ち位置を考え直すきっかけになりましたね。

バラバラの多様性を認めながら、やわらかくつながれる社会を目指したい

─その経験が現在につながっていると。

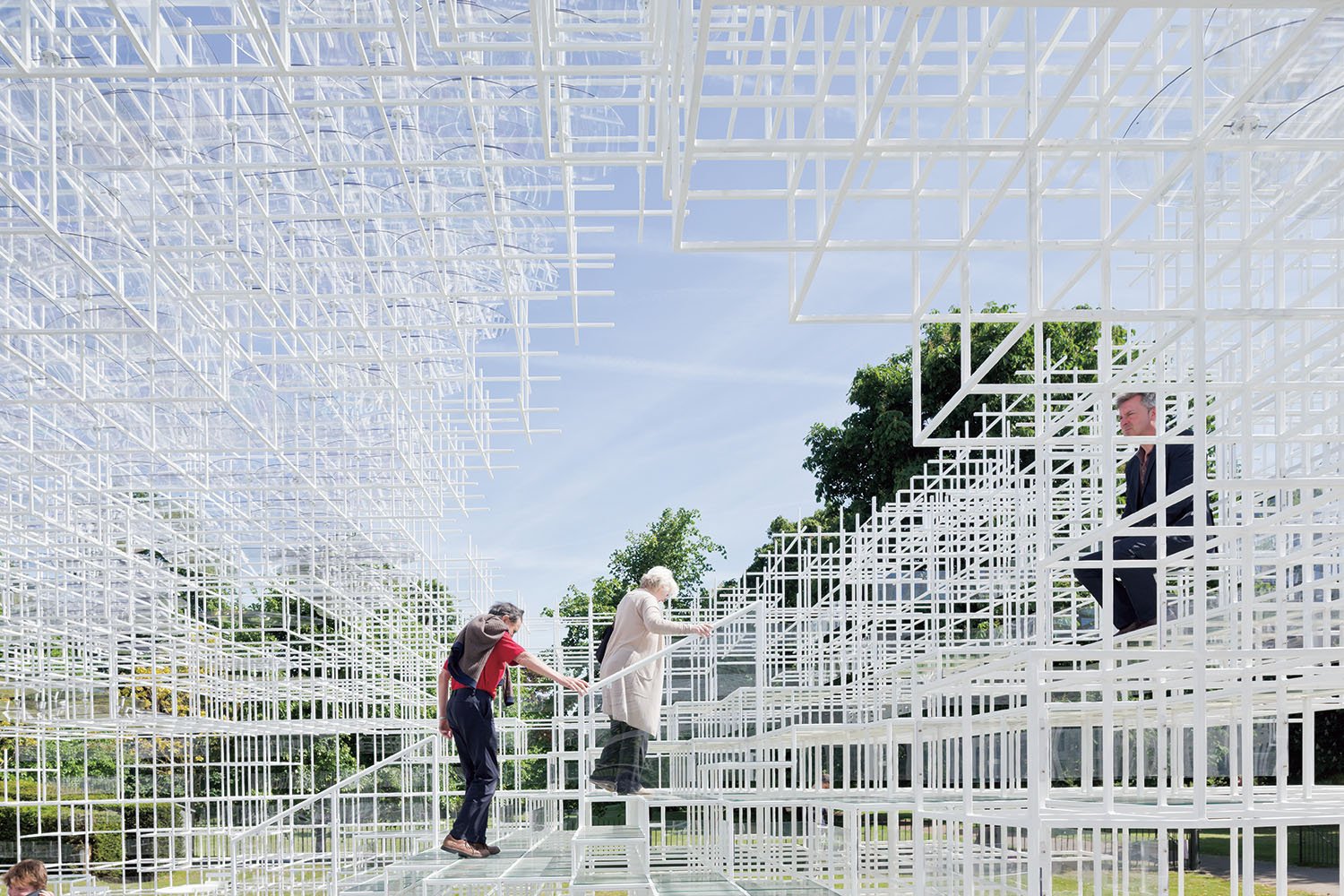

そして、それまで考えてきた思考の結晶のようなプロジェクトが、2013年にロンドンで手掛けた「サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン2013」です。4つの根源的テーマを突き詰め、十数年の集大成としてやり切った感覚があり、とても解放されました。

─そこから海外でのプロジェクトも増えていき、作品ごとに作風も大きく変わっていくように感じます。

そうですね。いくつか海外プロジェクトが動き出した頃、「陸前高田みんなの家」での経験も影響して自分が「こうしたい」「面白い」と考えるのは小さな話なのではないかと感じはじめていました。土地の風土や文化、暮らし、その場所ならではのユニークかつ普遍的ななにかを見出したいという意識に変わっていったんです。

たとえばフランス・モンペリエの集合住宅「ラルブル・ブラン」(2019)では、とにかく天気がよいのでバルコニーを大胆に張り出してみよう。ブダペストの「ハンガリー音楽の家」(2021)では、森のような公園の中にある敷地に対して、森と一体になった音楽ホールを設計しようと。そんなふうに場所ごとに見えてくるものに素直に向き合いながら、楽しんで建築をつくっていった。

もちろん根底に共通する考えはあるけれど、自分でも妙に吹っ切れた感覚があって、同じ人がつくったとは思えないほど作風も違う。そうやって世界の多様性を実感し、謳歌していたタイミングで、150以上の国と地域が集まる万博のオファーが届いたことはとてもうれしいつながりでした。

─多様性とつながりの話がありましたが、これから藤本さんの建築はどこへ向かっていくのでしょうか?

森美術館の展覧会の準備の中で、自分たちがしてきたことを改めて見つめ直しました。その中で、バラバラでいられることの大切さは変わらないけど、「つないでいくこと」に興味が移ってきていると自覚したんです。つながりがある状態は、建築的にも社会の在り方としても重要だと。

─ふたたび転換期を迎えたわけですね。

それを明確に再認識した上で取り組んでいるプロジェクトが、仙台でいま進めている音楽ホールと震災メモリアル拠点が一体となる「仙台市(仮称)国際センター駅北地区複合施設」の設計です。ひらひらとした床が幾重にも連なる建築で、音の力で全館がつながるという提案です。

現在進行形で奮闘中ですが、メモリアルな式典の時などには、全体の空間がつながる。そこで音楽と記憶を共有できるようなアイデアを構想しています。人によって異なる震災への思いや記憶を、どうつなげていけるのかを意識しました。そんなふうに建築を通じて、多様な個人がそれぞれでいられると同時に、やわらかくつながれる社会を目指していきたいですね。

『いまこそ知りたい、建築家・藤本壮介』

Pen 2025年10月号 ¥880

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら