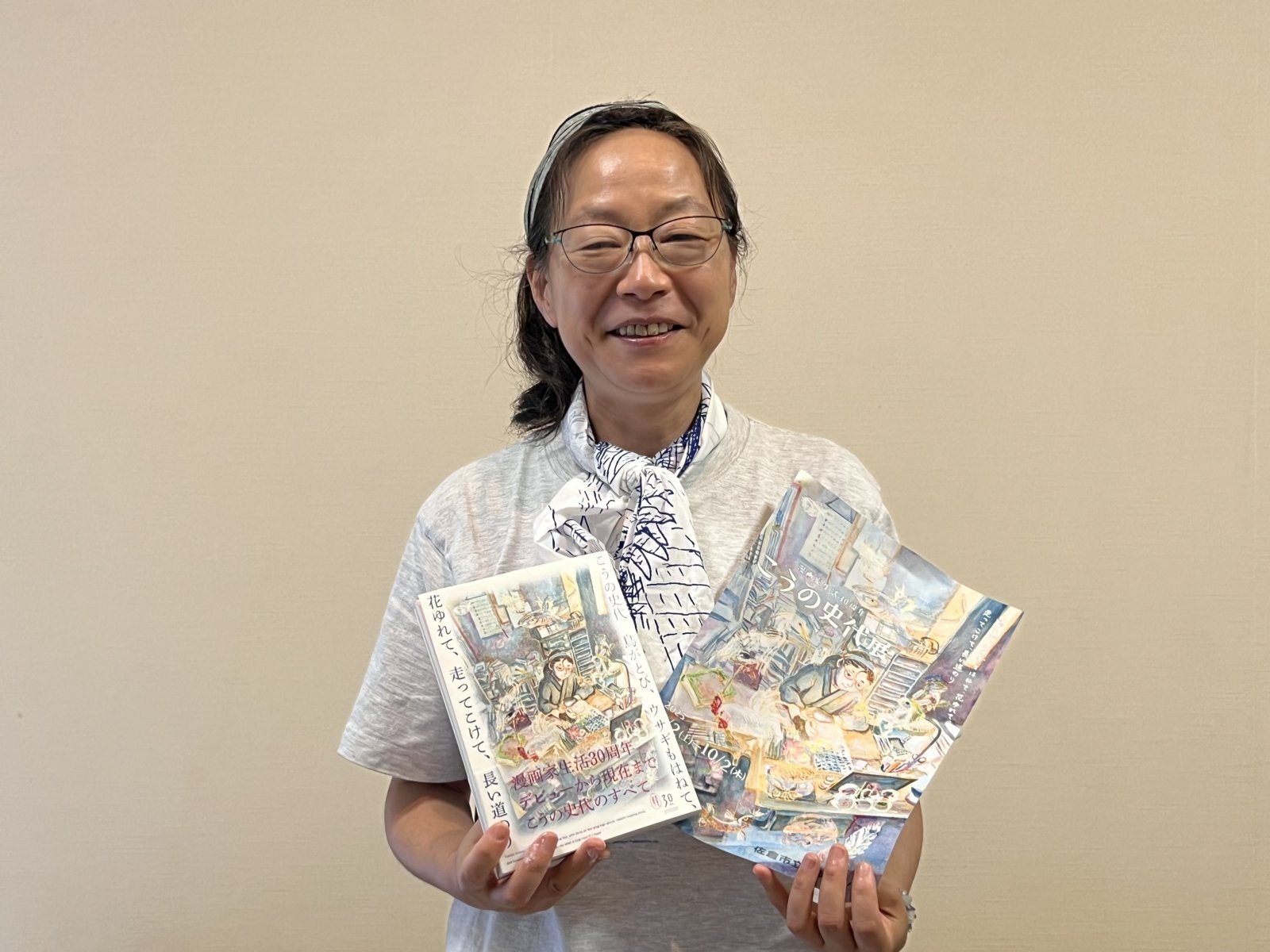

大ヒット作『夕凪の街 桜の国』や『この世界の片隅に』などで人気の漫画家、こうの史代の過去最大の展覧会が、千葉県の佐倉市立美術館にて開催されている。今年、漫画家生活30周年を迎えたこうのに、これまでの制作を振り返ってもらいながら、漫画を描くことの意味や今後取り組みたい題材などについて聞いた。

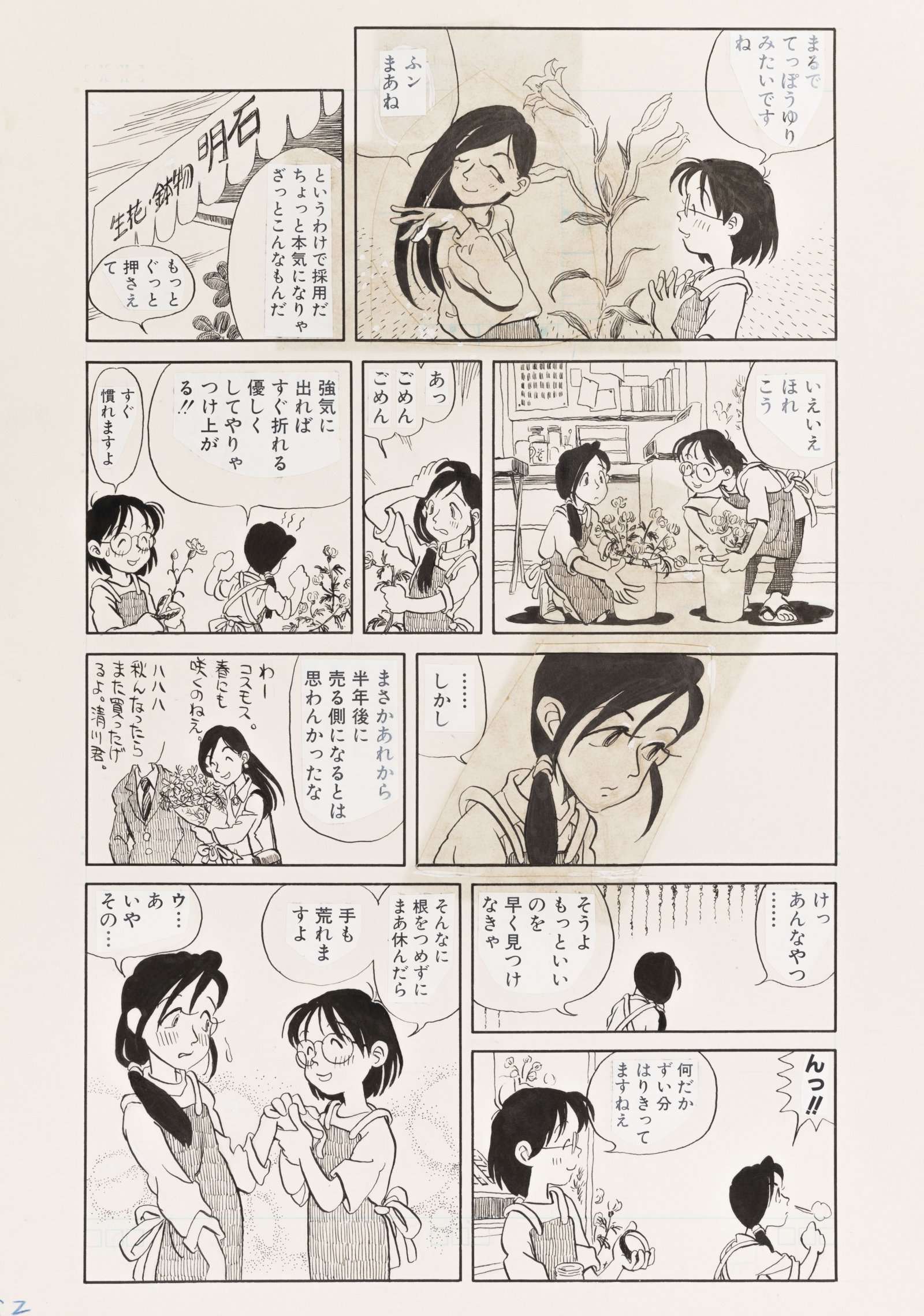

『街角花だより』でデビュー。最初の転機となった作品とは?

1968年に広島市で生まれ、『街角花だより』の連載で漫画家デビューを果たし、インコとの日常を描く4コマ漫画『ぴっぴら帳(ノート)』で人気を博したこうの。原爆の被害とその後の世代へと続く日々を紡いだ『夕凪の街 桜の国』を発表すると、同作で第9回手塚治虫文化賞新生賞などを受賞し、映画化、ドラマ化される。

「どの作品も思い入れは大体同じぐらいですけど、『夕凪の街 桜の国』が最初の転機でしたね。それまで私にとっては、漫画は恋人のようなもの。ずっと楽しい漫画さえ描いていればいいという気持ちがあったのです」

「編集の方に勧められて『夕凪の街 桜の国』を描いた時に、原爆という辛く悲しい話をわざわざ漫画で読む必要があるのかなと疑問に思っていたんですよ。でも書いてみたら、こういうのを待っていた方がたくさんいて、それに応えられたことが嬉しかった。そして何より、この作品で私が漫画を嫌いにならなかったのですね。その時に漫画は恋人ではなくて、生涯の伴侶だったのだと感じました」

『この世界の片隅に』が大ヒット! こうのにとって戦争を題材とすることの意味

広島・呉を舞台に、主人公のすずに寄り添いながら、太平洋戦争下の人々の生活を描いた『この世界の片隅に』では、アニメーション映画(片渕須直監督)がロングラン大ヒットを記録し、こうのにとっても集大成的な作品となった。しかし、こうのは原爆や戦争の話を描くのを最初はおこがましく感じていたという。

「私は広島市の出身ですが、被爆した親族がいるわけでもなかったので、原爆とは直接繋がっていません。自分も体験していないし、家族が体験したわけでもない、だから描いていいのかなという気持ちがありました」

「広島では夏になると原爆に関するテレビ番組などが放送されますが、子どもの頃は見るのを避けていましたね。多分、内容が辛すぎて、正面から受け止められなかったのだと思います。それに広島には体験していない人が原爆を語るのはちょっと…というような空気もありました」

しかし家族に相談すると、あっさりと「描いてみれば」と言われたという。そこで思い切って描くことを決意し、膨大な資料を読み込みながら『夕凪の街 桜の国』と『この世界の片隅に』を描き上げたのだ。

「戦争を描いた作品は、単に悲しかったとか、あれ読んだよ、で終わりのようになっていけないと思うのです。辛い話は一回読んだら十分かもしれませんけど、私はキャラクターにまた会いたいくなるような作品を描きたいと思っているので、その気持ちだけは忘れないようにしました」---fadeinPager---

アシスタントを使わず、すべて自らの手で描く

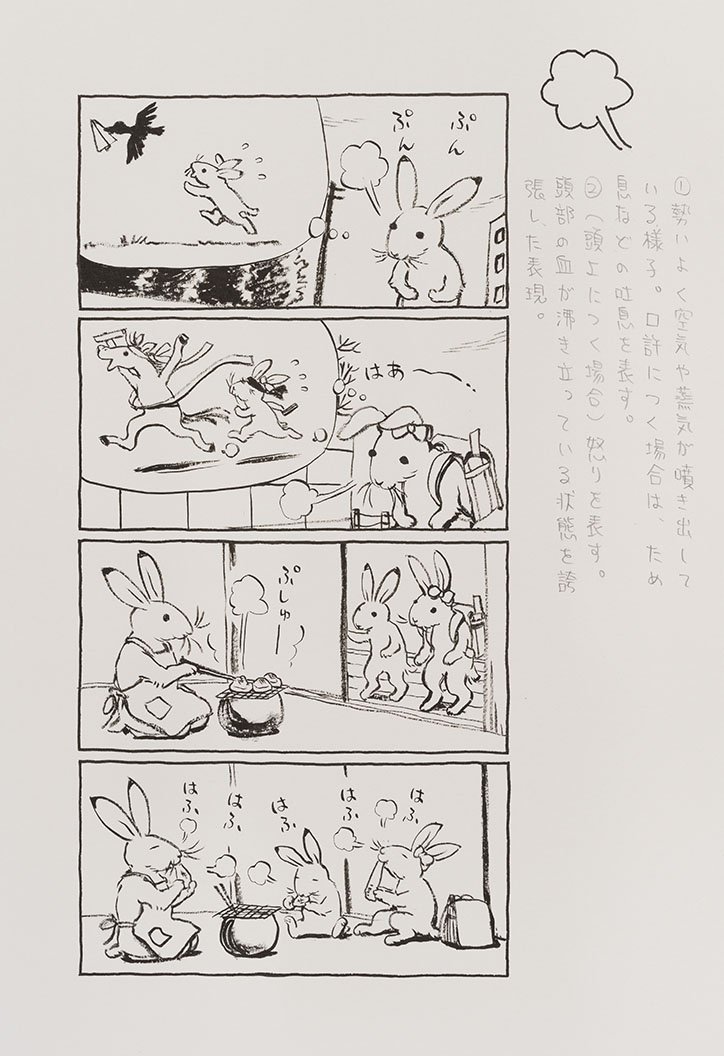

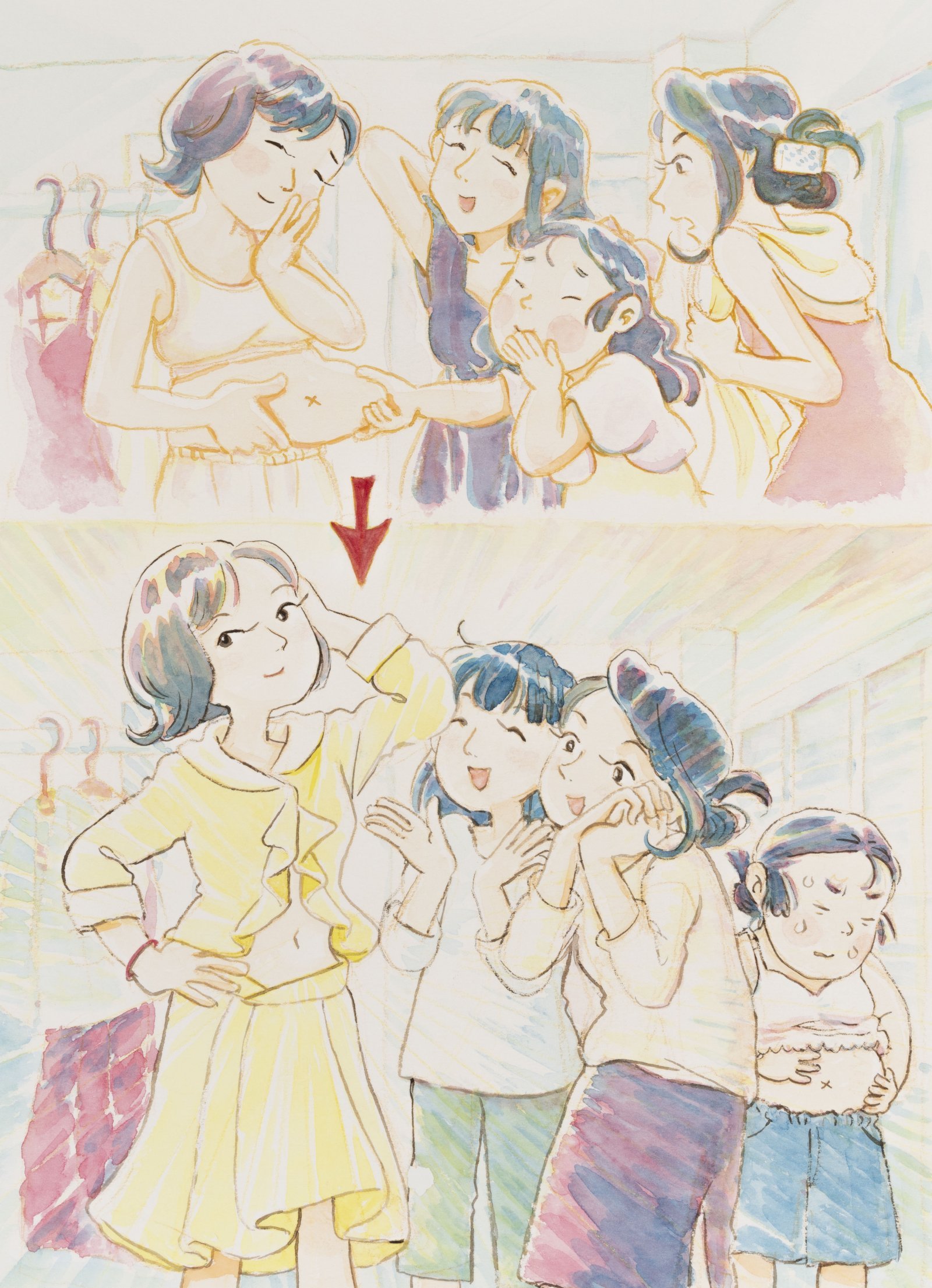

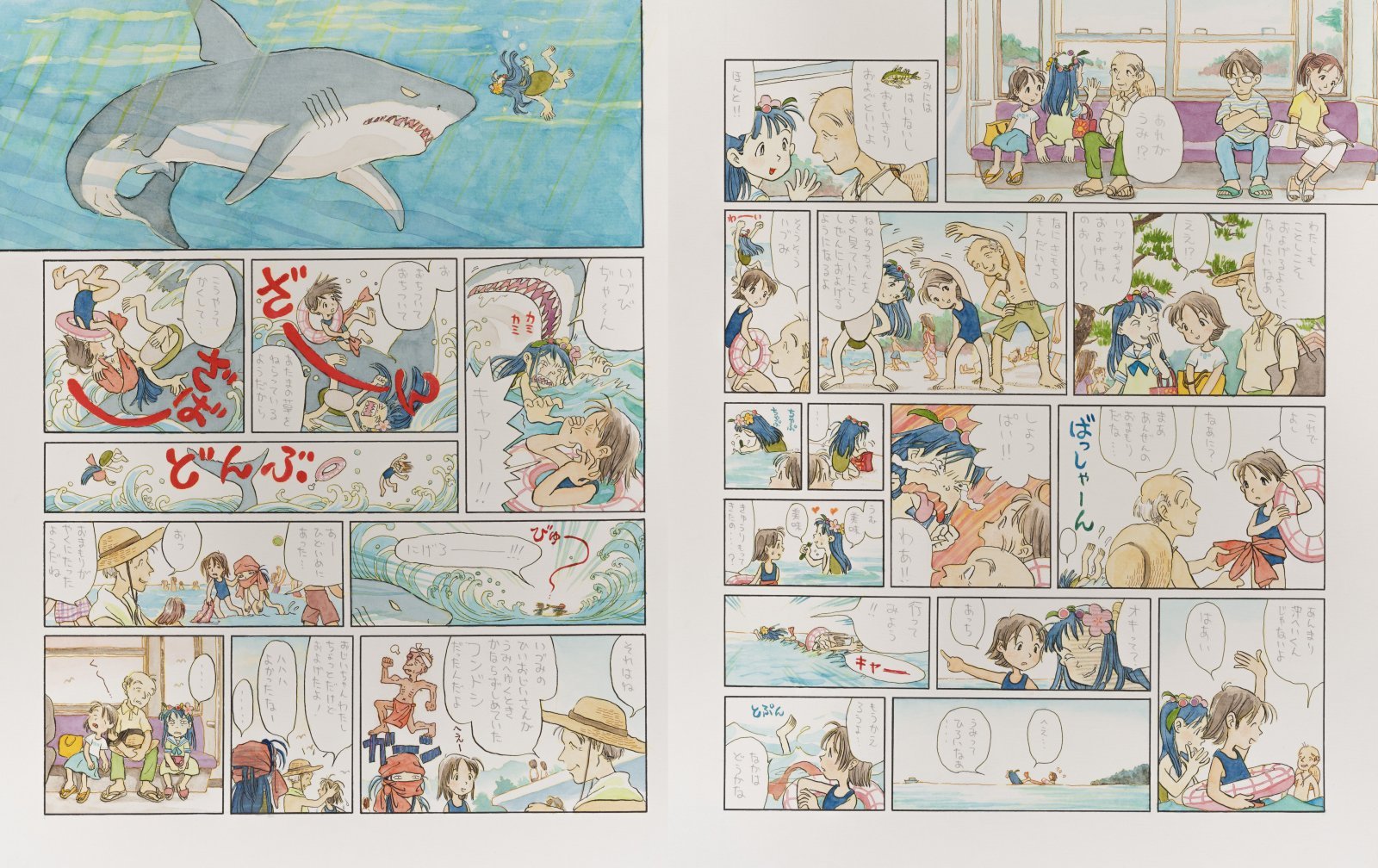

10歳の時から最新作まで、500枚以上もの漫画原画が年譜に沿って並ぶ本展。デビューの当初から、キャラクターや背景などが愛らしいタッチで描かれながら、扱うテーマはほのぼのとした日常から痛ましい戦争、それに日本の神話などと多彩。どれもが「こうの」という個性を見せながら、ひとつとして似ていない作品ばかりであることに改めて驚かされる。

「漫画を描くことと、もうひとつ別に好きなものを見つけることが大切ですね。私の場合はもちろん漫画を描くことが大好き。そして描きたい題材が見つかれば、それを調べて、好きなものにしてしまいます。つまりふたつの好きなもののうち、ひとつは空いている状態にしておいて、その時々で変えながら漫画を描いていく。このやり方でずっと漫画家人生を送っています」

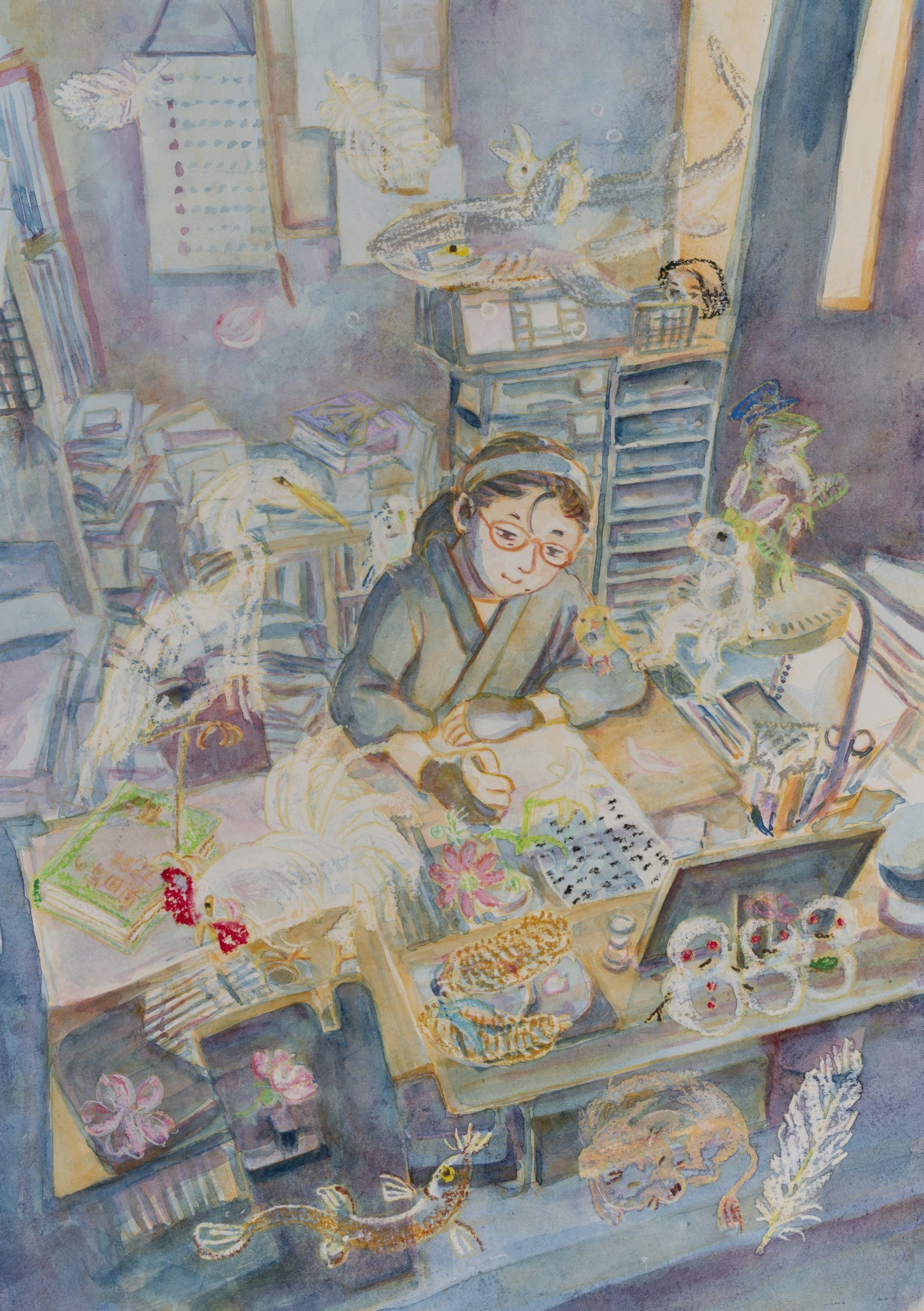

アシスタントを起用せず、原稿をすべて一人で描いているこうのは、着彩も自ら手掛け、スクリーントーンもほとんど使うことがない。確かに一枚一枚の原画を追っていくと、柔らかく温かみのある線や淡くニュアンスに富んだ色彩に強く魅せられる。

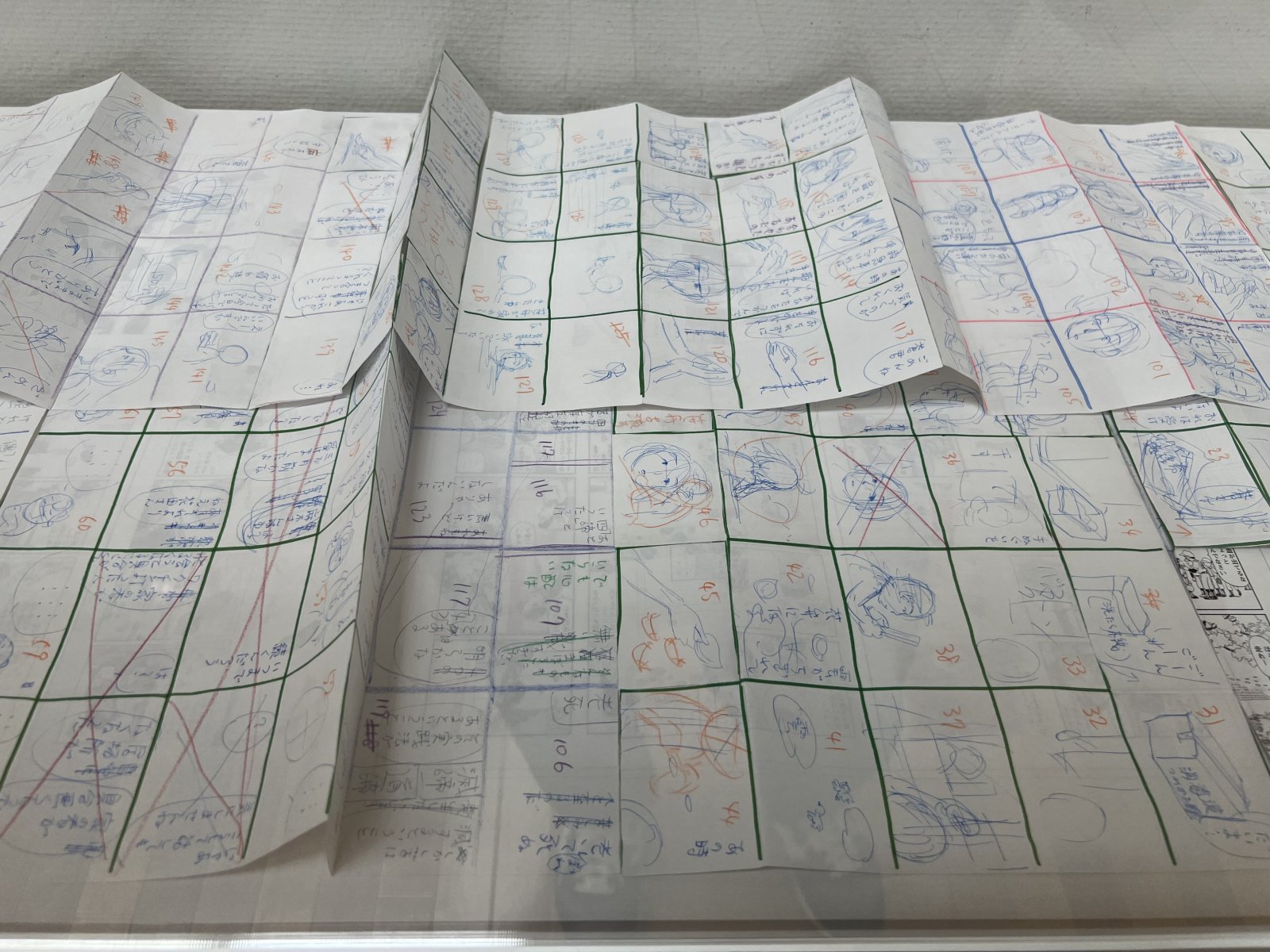

「スクリーントーンは単純に苦手なんですよ…貼る方が時間がかかるので、それだったらちまちまと描き上げていく方が楽しいです。前は漫画を描く前の脚本をワープロで作成することもありましたが、結局うまくいかずに、手で描いた絵でコンテをつくるようにしています。あと手を動かしながら、次はこうしようと考えていくような、手と脳が直接つながっている感覚を大切にしたいです」

「デジタルは消そうと思ったら、瞬時に全て消えてしまうじゃないですか。でも漫画を描いていると、その時はちょっと違うかなと思っていた部分も、あとから見ると良かったりするのです。だから完全に消しにくいアナログの方が好きですね」

今生きていること、これから生きていくことを、漫画を描くことで確かめる

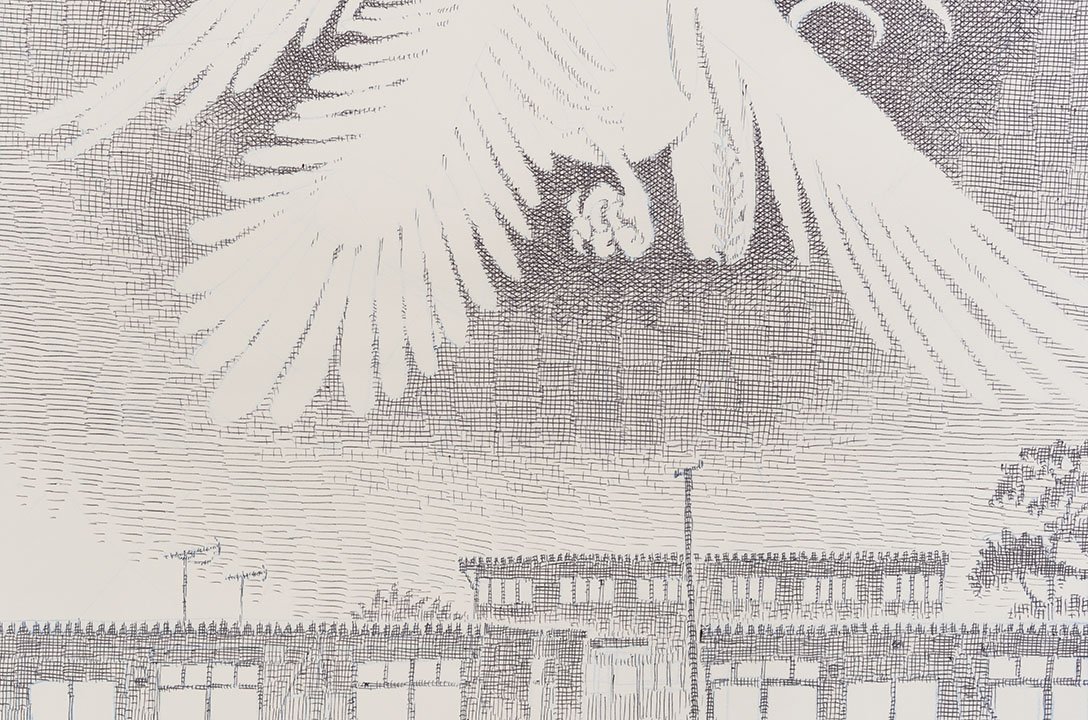

東日本大震災の翌年から描き続けている『日の鳥』(2012年〜)は、突然いなくなった妻を探して旅に出た雄鶏の目を通して、震災後の東北で移りゆく時の流れを表したもの。そこには、こうのが被災地を実際に歩いて、見た光景が描かれている。

「あの時、私は東京に住んでいましたが、東北をとても近く感じました。いわゆる被災地と呼ばれる場所ではありませんけど、広島のお友達からも大丈夫かと気にかけてもらったり…テレビで見た津波の映像もずっと頭から離れません。そういう体験をする中、漫画家としてできることは何かないかと思い、東北へ行くようになりました」

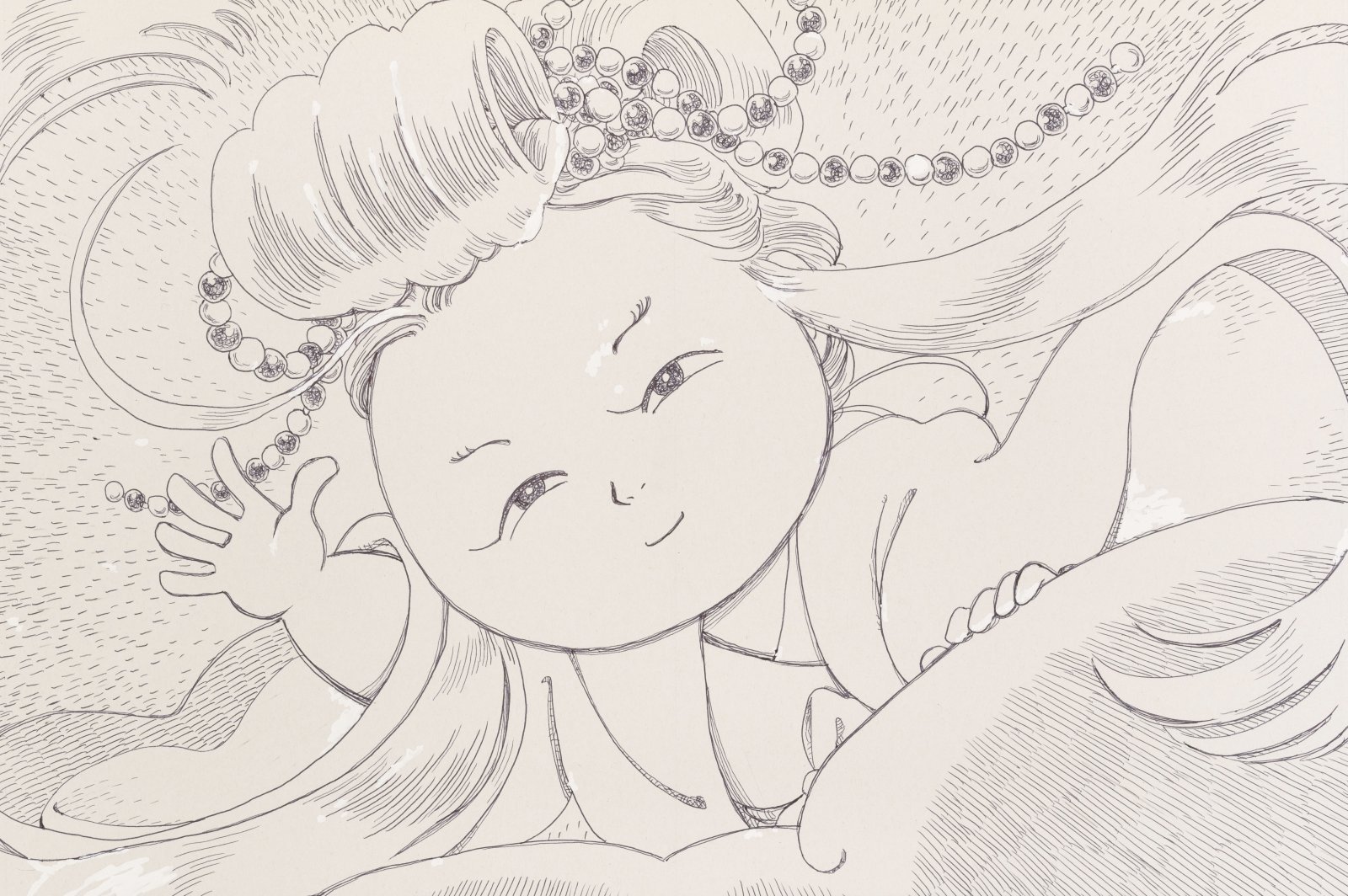

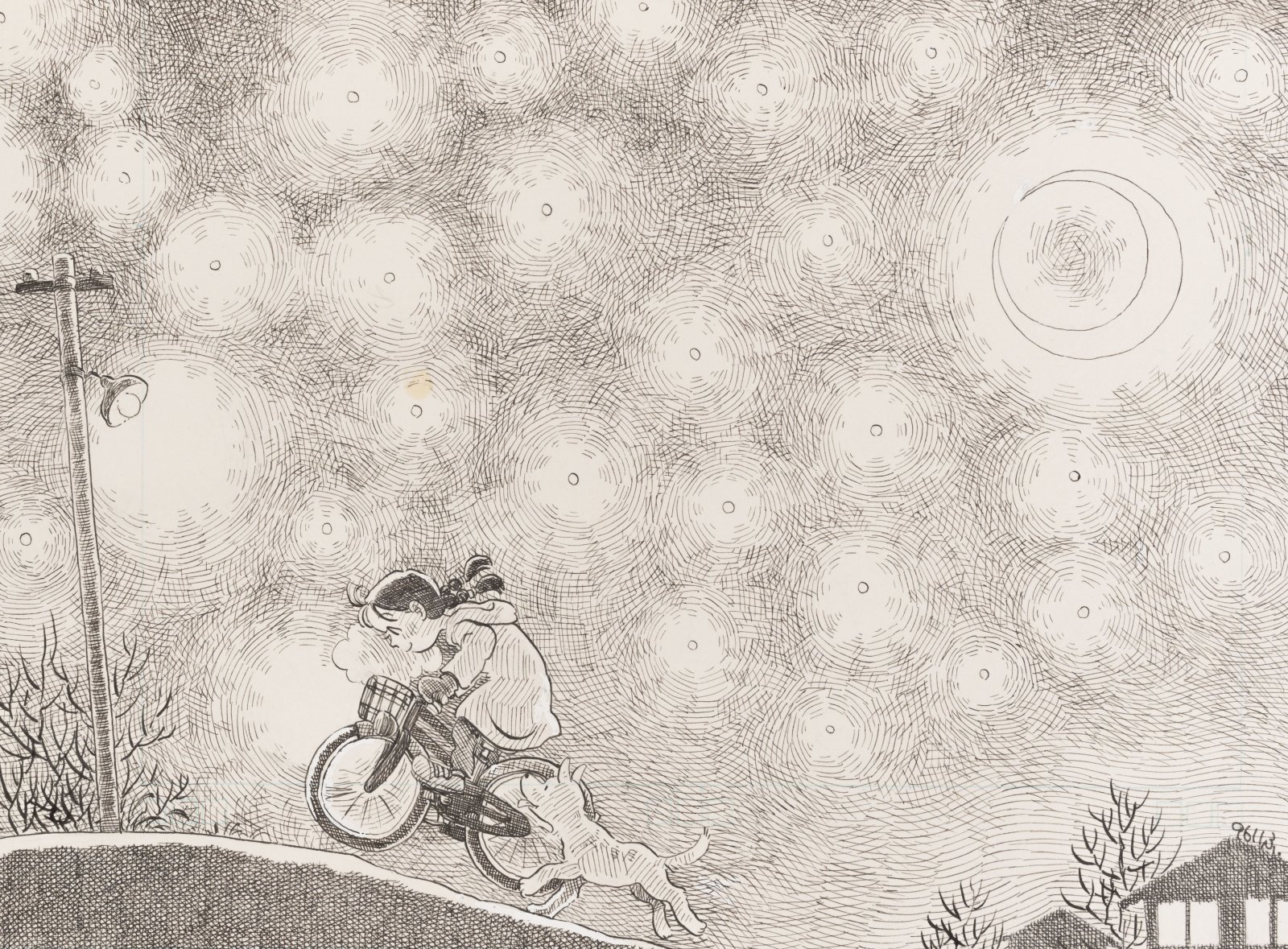

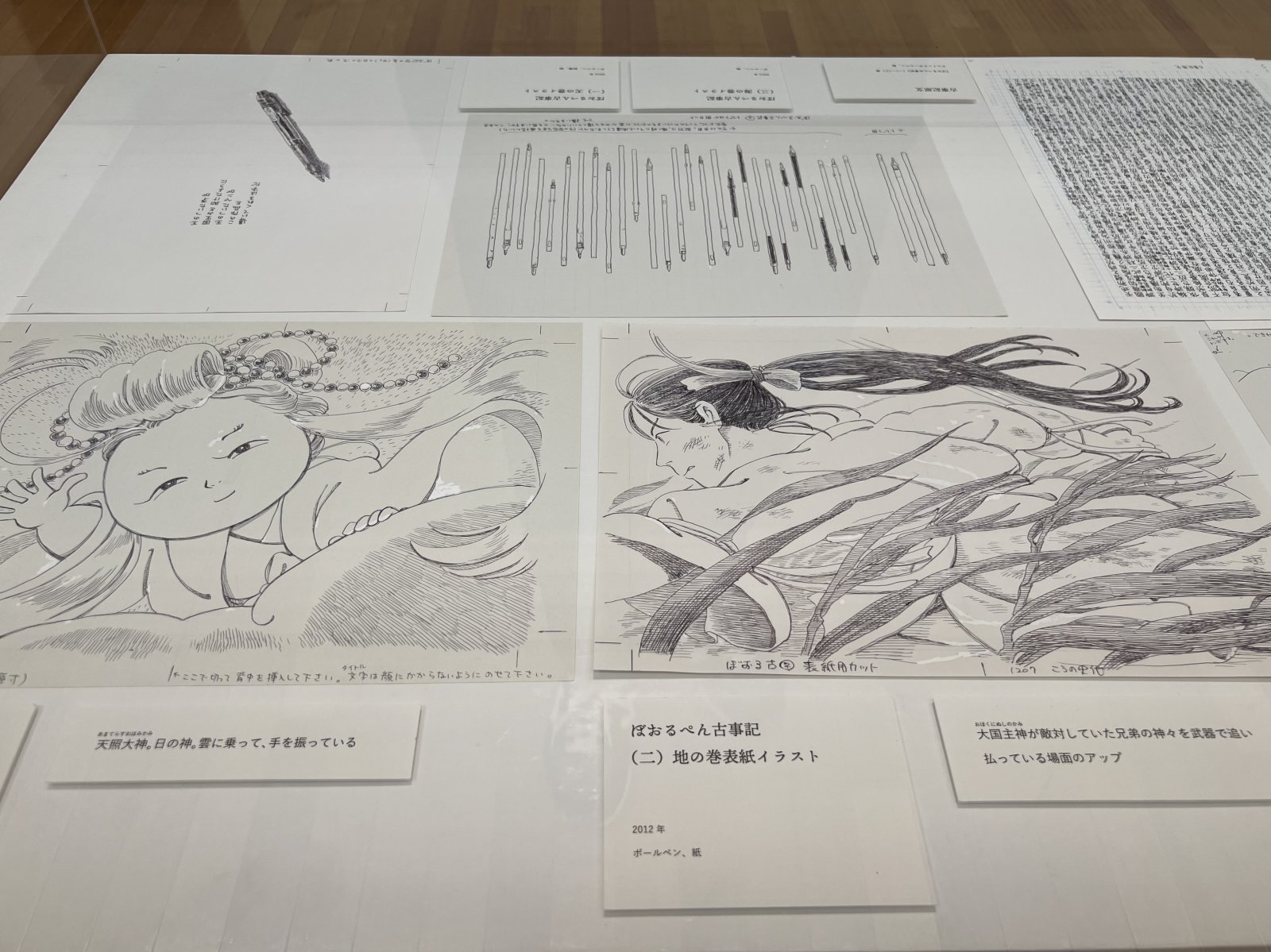

『漫画家生活30周年 こうの史代展』展示風景より、『ぼおるぺん古事記』(二)地の巻表紙イラスト 2012年

「ちょうど古事記の神話をボールペンにて漫画化した『ぼおるぺん古事記』の連載をはじめるかどうかで、紆余曲折があった時期でした。だからあちこちの被災地を訪ねながら、ふたつの漫画を並行して描くようなかたちになりましたね。『日の鳥』では、私がいま生きていて、これからも生きていくことを、漫画を描きながら確かめているような気持ちになりました。その意味では『夕凪の街 桜の国』に次ぐ、二番目の転機だったかもしれません」---fadeinPager---

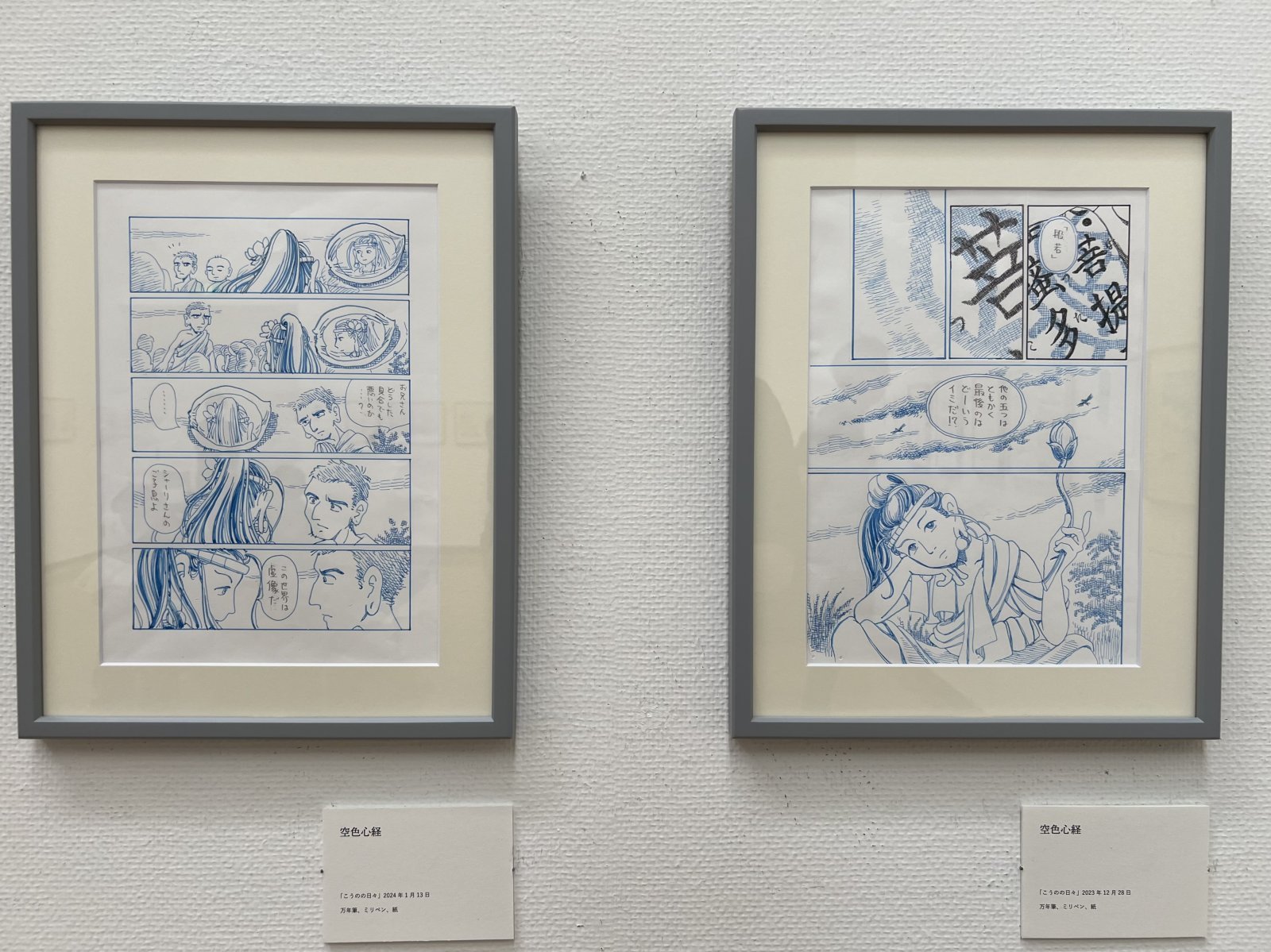

「普通の人物を主人公にしたい」12年ぶりの最新長編『空色心経』とは?

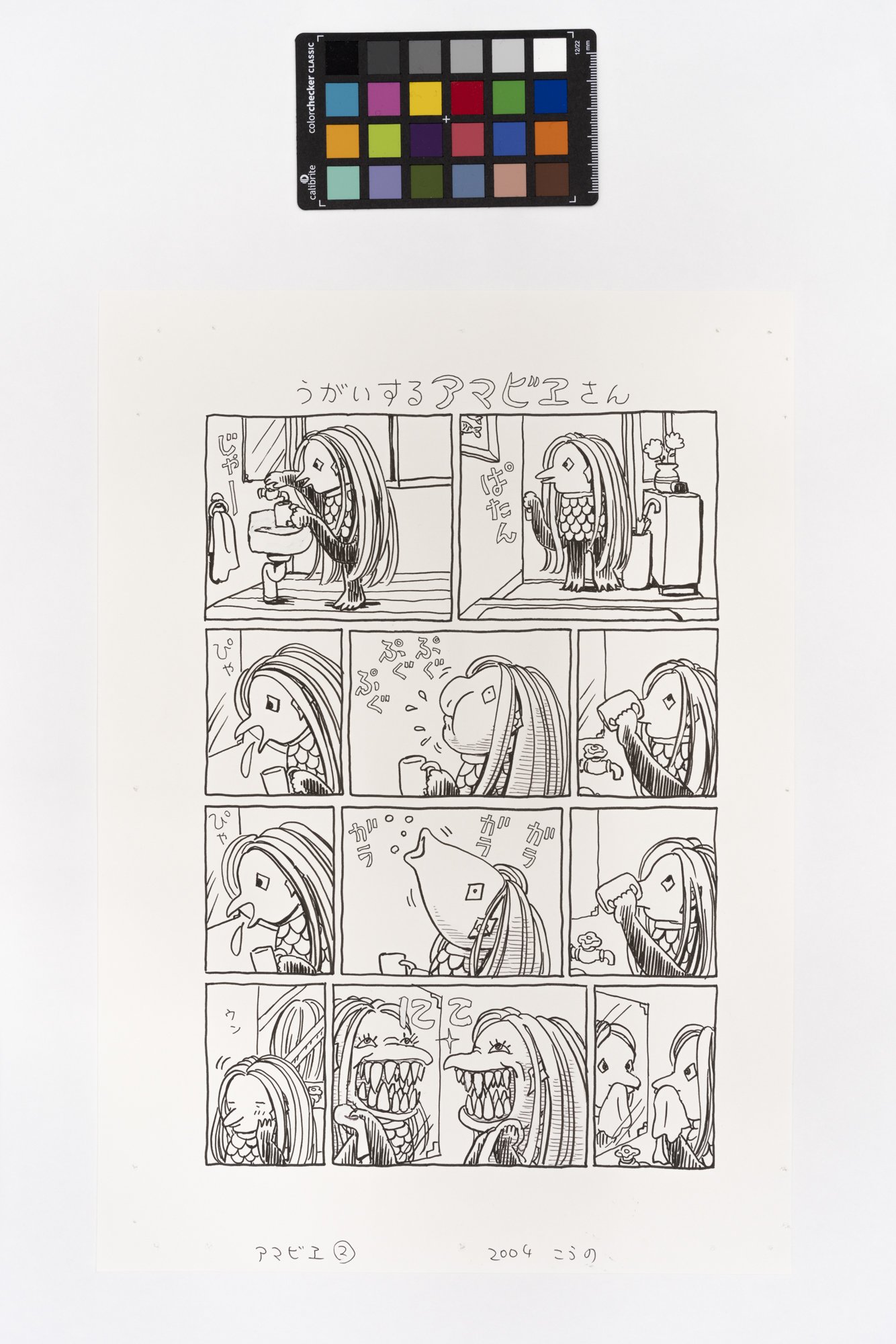

12年ぶりの最新長編『空色心経』は、般若心経とコロナ禍の現実を重ね合わせ、時空を超えた世界と日常を結んで描いたユニークな作品だ。本展ではカバーイラストおよび原画の抜粋、さらに物語の設計図といえる手書きの脚本が公開されている。

「もともと般若心経というよりも、お経を漫画にしてみたいと思っていました。ただ私たちがお経というと、すぐに読んでも意味がわからないものになってしまう。でもそれが絵という情景を伴ってパッと頭に入ってきたら、きっと楽しいだろうなと。『ぼおるぺん古事記』のように、絵を入れることで次元が変わるというか、立体的な表現が生み出せると思ったのです」

『空色心経』の舞台は、こうのが2016年から暮らしている京都府北部の街、福知山。未知のウイルスがまん延する中、スーパーマーケットにて働く主人公の麻木あいは、ある深い悩みを心に秘めている。その彼女が般若心経との出会いをきっかけに、物の見方を変え、新たな人生を切り開いていく。

「普通の人物を主人公にしたかったんですよ。一人の天才がグイグイ引っ張るような話は苦手なのもありますが、私の漫画のキャラ設定というのは、『この世界の片隅に』のすずもそうですけど、みんな悪のない人物ばかりです。『空色心経』では誰もが体験したコロナ禍という状況を取り入れつつ、親近感を持てるような普通の人物の、でも大きく変わった日常を描きました」

核分裂を発見した物理学者、リーゼ・マイトナーの話をもう一度描きたい

こうのはいま、東日本大震災の「1000年に一度の大津波」に着想を得た、1000年前の震災の物語を描いている。また今後は別のテーマにもう一度挑戦したいという。

「リーゼ・マイトナーの話をもう一回描きたいと思っています。この展覧会でも彼女の半生を描いた『リーゼと原始の森』の原画を展示してもらっていますが、短編だったので、今度は長い作品にしたいです」

『リーゼと原子の森』とは、核分裂を発見したものの兵器の開発を拒否した女性物理学者、リーゼ・マイトナーを主人公とした作品。ナチスによるユダヤ人の迫害から逃れるため、彼女がスウェーデンへと亡命したところからストーリーがはじまる。

「彼女はもっと注目されても良い人です。何故なら核の危険性をかなり早い段階で見抜いていった学者なのですね。そして放射能という、一見、目に見えないものだけども、その危険性なども漫画ならうまく表現できるのではないかなと思っています。『リーゼと原子の森』を描く時も資料を調べるのが大変でしたが、もう一度取り組みたいとずっと考えていました」

一回で読み捨てられるような漫画を描くのは、何だか申し訳ないとさえ思う

仲井多真依のペンネームで高校生の時に描いた漫画をはじめ、ブログ「こうのの日々」に登場するスケッチブックや、作画風景を記録した初公開の映像など、見どころ満載の本展。また会期の冒頭にてライブペインティングを実施し、2日目には多くの観客に囲まれながら、当初の予定時間をオーバーして描き続けるなど熱のこもった制作を見せた。

「今までも原画を展示する機会は何度かありましたけど、『この世界の片隅に』などが中心で、今回のようにほとんど全ての作品を展覧会というかたちで見せるのは初めてです。また私にとっては本が完成形であるので、原稿を見て面白いと思ってもらえるのか不安でしたけど、たくさんの方に楽しんでいただけているようで良かったです」

「木から紙ができて本になる。そう思うと、本には木や自然の命が込められているのですね。私は子どもの頃、一冊の漫画を兄弟みんなでボロボロになるまで、それこそセリフを丸覚えするぐらい読み込んだりするくらい、漫画に飢えていました」

「だからいま、一回で読み捨てられるような漫画を描くのは、何だか申し訳ないような気がするのです。世代を超えて大事に読み継がれるような漫画を、これからも描きたいと思っています」

『漫画家生活30周年 こうの史代展 鳥がとび、ウサギもはねて、花ゆれて、走ってこけて、長い道のり』

開催期間:開催中〜2025年10月2日(木)

開催場所:佐倉市立美術館

千葉県佐倉市新町210

開館時間:10時〜18時 ※最終入館は17時30分まで

休館日:月 ※ただし9/15は開館、9/16は休館

入館料:一般 ¥1,000

www.city.sakura.lg.jp/section/museum