50名の作家を通して、アートとしての陶芸の魅力を紹介する展覧会が、東京・港区のパナソニック汐留美術館にて開かれている。「絵画的な」などを意味する「ピクチャレスク」という言葉をキーワードに、陶芸のビギナーから愛好家まで楽しめる展覧会の見どころとは?

バーナード・リーチをはじめ、民藝運動のキーパーソンに迫る

日本で陶芸をはじめたイギリス人、バーナード・リーチが手掛けた陶芸とドローイングからはじまる本展。直接的な接点こそないものの、リーチの描いた『海景』のうねるような描線が、彼の『楽焼飾皿』にも見ることができる。また、近代における個人陶芸の礎を築いた富本憲吉も、身近な風景や植物のスケッチから模様を創出することの重要性を説き、「陶に描くこと」を実践した人物だった。

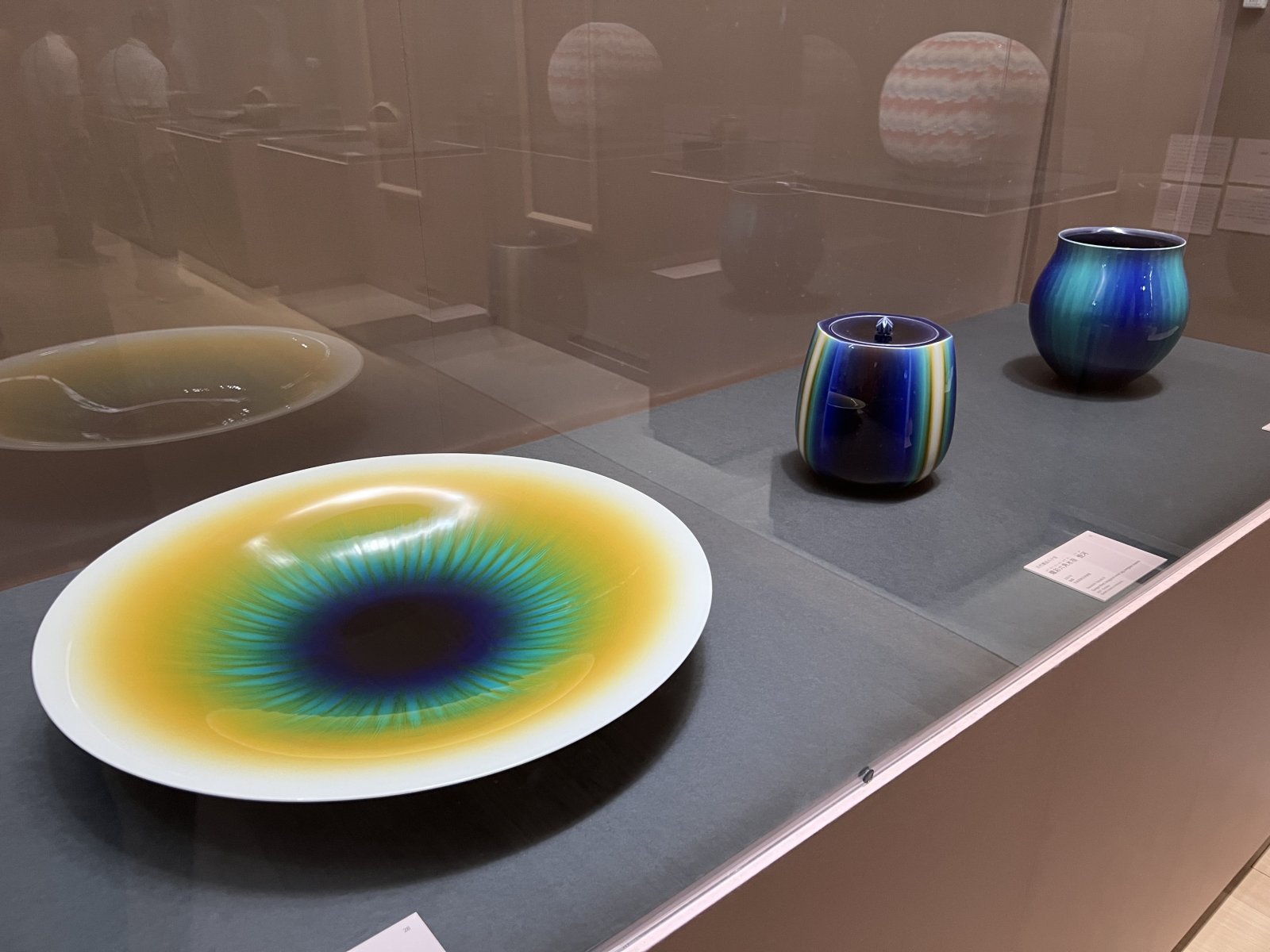

民藝運動のふたりの作家、河井寬次郎と濱田庄司の作品に注目したい。河井はとりわけ後半期に釉薬のほとばしりを表した打薬(うちぐすり)と呼ばれる手法や、立体面をいかした非対称な絵付けを手掛ける。また濱田は緻密な描き込みとは異なる自由な赤絵や鉄絵の線描を得意としていて、よどみのない動作を伴った流し掛けは、同時代の抽象表現の絵画を連想させる。

絵画と陶芸の出合いが生み出す新たな光景

陶磁器制作の核心といえる「かたち」の追求に作家たちがどう向き合ったのか…?そこで本展では、形態と模様の関係を独自に追求した加守田章二や栗木達介らの作品に注目。さらに、線と面で構成されたシャープな青白磁の立体である深見陶治の『景Ⅱ』と、カンヴァスをナイフで切り裂いたルーチョ・フォンタナの『空間概念、期待』を見比べることができる。意外なほど響き合う光景に心を引かれるが、こうした絵画と陶芸の邂逅も見どころといえる。

デンマークのモダニズムを牽引したアクセル・サルトと、イギリスの陶芸家、ルーシー・リーの洗練された器の表現も見逃せない。このうち、ピカソやマティスらとも交流したサルトは、有機的なフォルムと表情豊かな釉調を特徴とする陶芸作品を手掛け、器による陶芸と絵画の交差を体現した一人として知られている。自然のありようにモデルを求めたという、ニュアンスのある色調も魅力に満ちている。---fadeinPager---

モランディの絵画に触発された“器のインスタレーション”とは?

ジョルジョ・モランディの静物画に触発され、器を集合させたグイン・ハンセン・ピゴットの『白い信楽の道』が一際目立っている。ピゴットは釉薬が厚くかかったシンプルな陶器をいくつも並べ、絵画的な構図を浮かび上がらせることで、絵画面の持つ静けさや余白を、焼き物の美質と融合させることに成功した。いわば器によるインスタレーション表現と呼んでも差し支えない。

北大路魯山人に器を学んで陶芸をはじめた中村錦平の「日本趣味解題」のシリーズが、久しぶりにまとめて公開されている。石や木などのコピーを繰り返した擬似的な小自然の集合による「虚構」をつくると、器形を回避し、ロクロ成形した部位の切断や型によって立体を構築するという同シリーズは極めてユニーク。そのひとつ一つが何らかの肉体のような生々しい姿を見せている。

さかぎしよしおうや上出惠悟など、現代のアーティストの作品も充実!

1960年代から80年代に生まれた現代のアーティストの作品も充実している。磁土の粒を積み上げて立体を構築するさかぎしよしおうの陶芸は、密かに伸び続ける胞子の集合体のよう。また九谷焼の窯元を生業とする上出惠悟の「静物」は、一見、ノーマルな湯呑に思えるが、なんと中空の器ではなく白磁の塊。焼成時間を調整することで、穴を開けずに焼くと破裂するという焼き物の常識を覆している。

陶芸作品を中心に、焼き物の表象に関わる同時代の絵画など、約120もの作品が並ぶ本展。さらに、同時開催の『ジョルジュ・ルオーの手仕事』では、ルオーが陶磁器を支持体に人物や静物を描いた作品など約20点を特集し、ルオーにおける手仕事のあり方や工芸性の表れを捉えている。新たに収蔵された『二人の裸婦』といった絵画や、意外と見る機会の少ないティーセットも目に焼きつけたい。

『ピクチャレスク陶芸 アートを楽しむやきもの―「民藝」から現代まで』

開催期間:開催中〜2025年9月15日(月)

開催場所:パナソニック汐留美術館

東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル 4F

開館時間:10時〜18時 ※入館は閉館の30分前まで

※8/1、8/29、9/12、9/13は20時まで開館

休館日:水 、8/12〜15 ※ただし9/10は開館

入館料:一般 ¥1,200

https://panasonic.co.jp/ew/museum