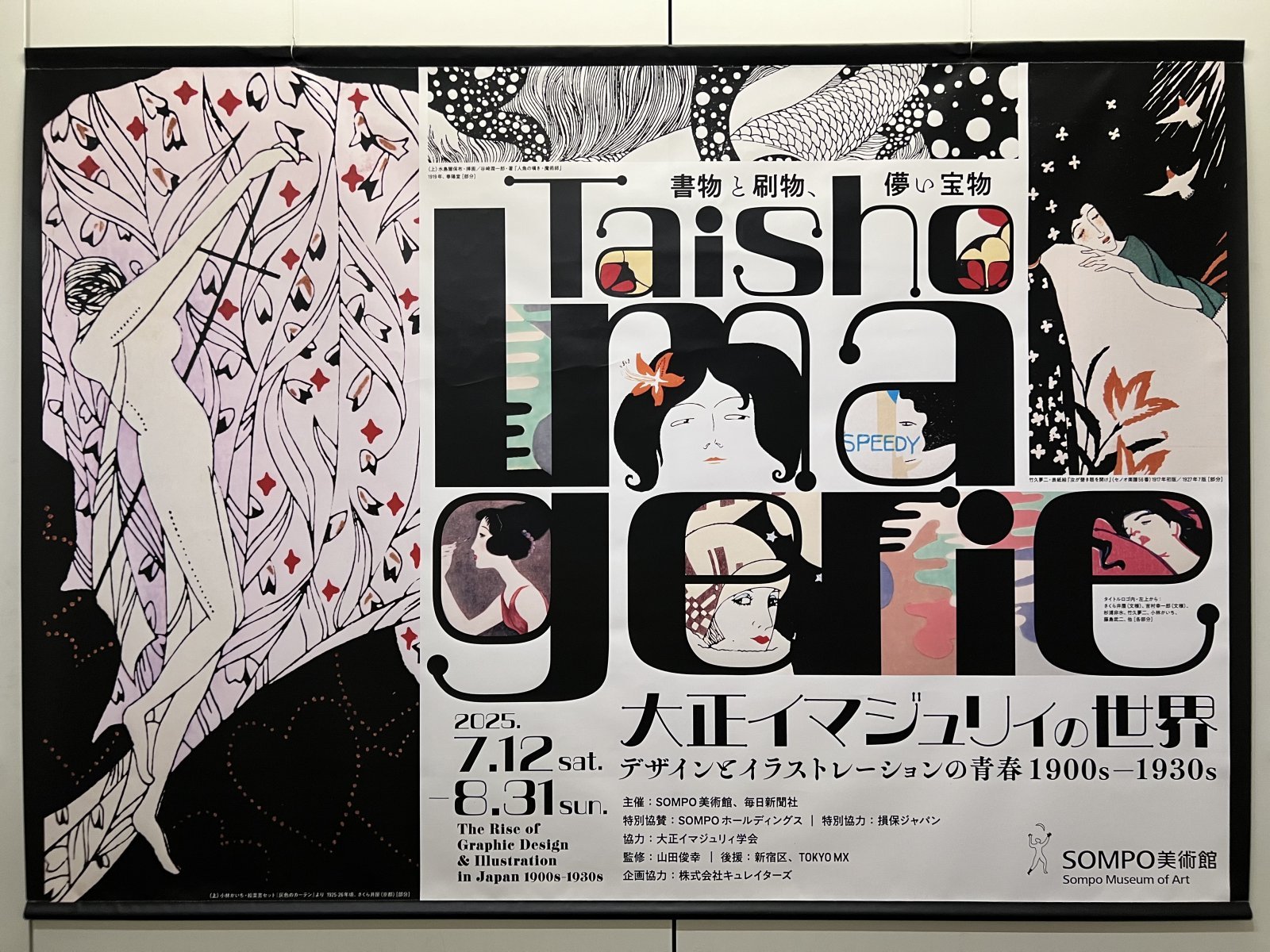

印刷技術の革新が進んだ大正時代を中心に、1900年から30年代の印刷物におけるイメージ展開を紹介する展覧会が、東京・西新宿のSOMPO美術館にて開かれている。「大正イマジュリィ」と名付けられる、新しい美意識を生み出したアーティストの活動とは?

西洋の芸術様式×日本伝統の融合

フランス語で、民衆版画やポスター、絵葉書など大量に複製される図像を意味する「イマジュリィ(imagerie)」。日本では、大正時代に西洋から新しい複製技術が次々と到来し、出版界が隆盛すると、アール・ヌーヴォー、アール・デコの様式と、日本の伝統を融合させた独特な美意識のデザインやイラストレーションがつくり出される。

当時は現在のデザインやイラストという呼称はなく、美術として鑑賞される版画でもなかったが、本展では文学や音楽とあいまって、日本の人々に共通した心象を形成した過渡期に刷られた絵を大正イマジュリィと総称。大正イマジュリィ学会の創立会員・役員を務め、近代の書物と刷物を愛した山田俊幸の収蔵品より、雑誌、本、絵葉書、便箋、封筒など約330点を選び、イマジュリィの系譜を紹介している。

図案によって示される、新しい抒情

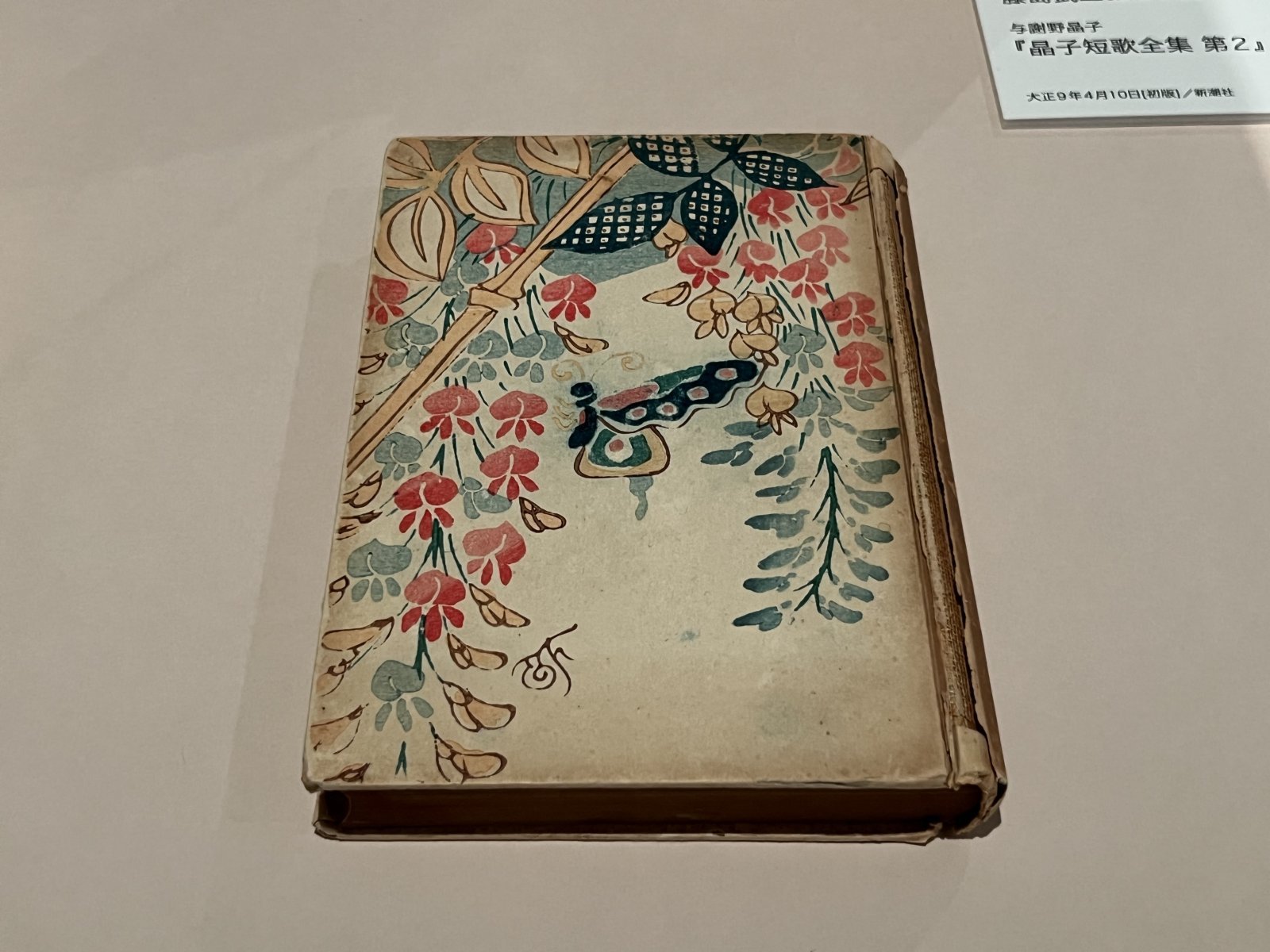

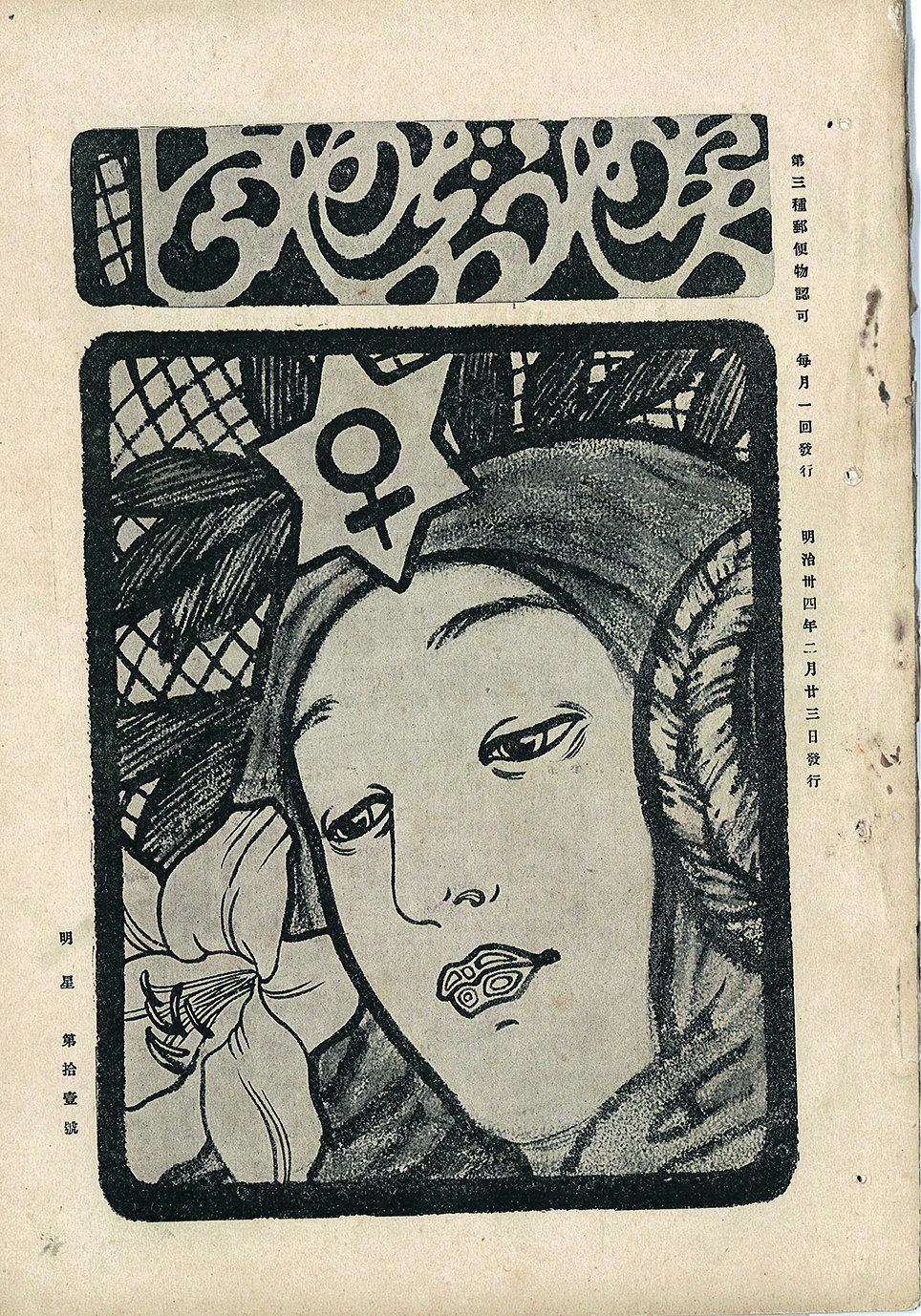

個人の感情や官能を解放して表現するという抒情が、若者の新しい理想とされた明治時代の後期。1900年のパリ万博にて渡欧した洋画家たちは、ミュシャのポスターを含む印刷物を持ち帰ると、官能的でかつ神秘的な芸術として、図案による新しい抒情を示していく。文芸誌『明星』の表紙デザインで頭角を現した藤島武二は、与謝野晶子らの装幀に、東洋の伝統的な草花や流水のモチーフをアール・ヌーヴォー風にあしらったことで人気を得た。

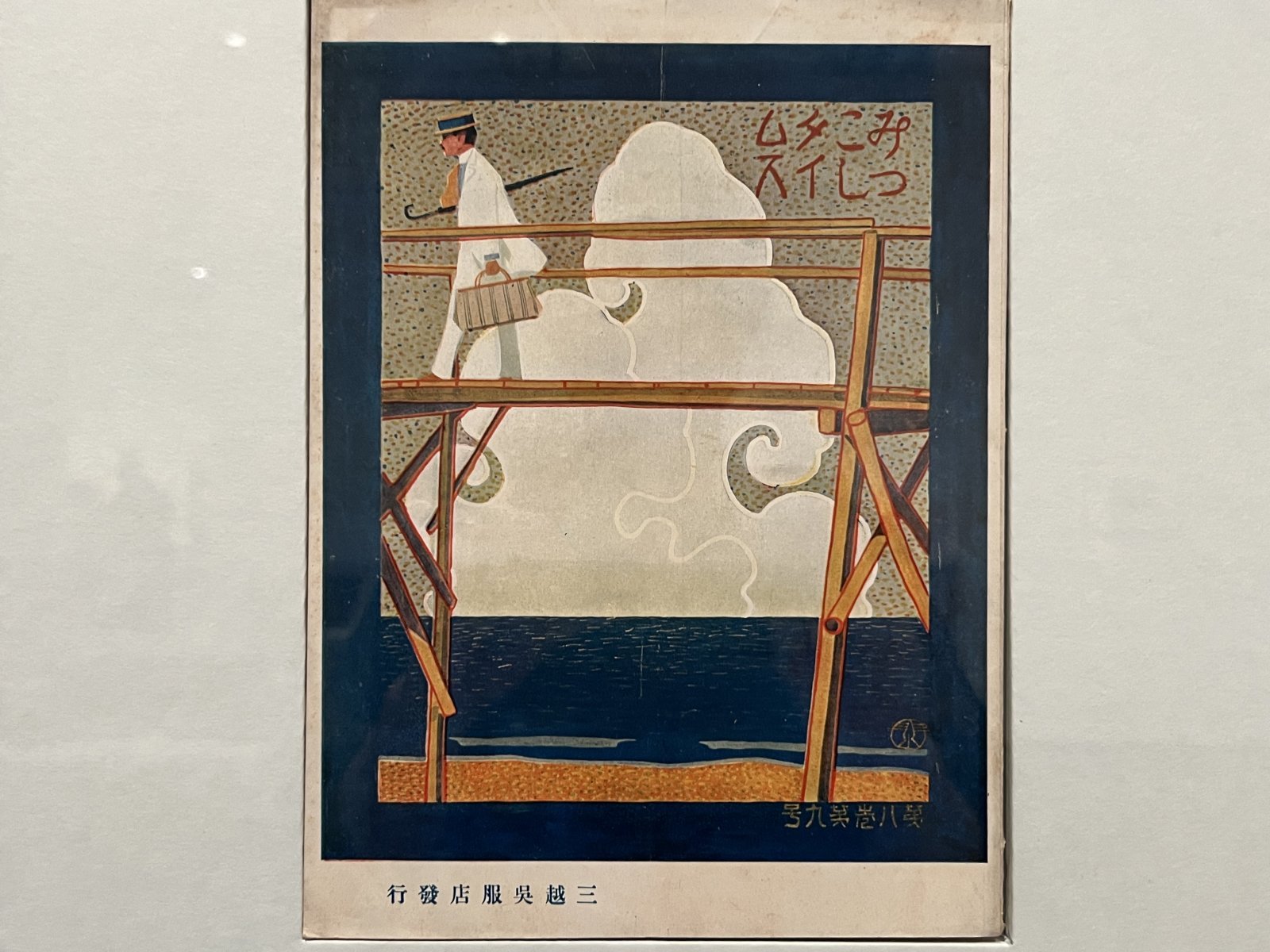

日本で最初のグラフィックデザイナーといわれる杉浦非水も、アール・ヌーヴォーに触発された人物のひとり。08年からは三越呉服店でデザイナーとしての仕事をはじめると、同店が発行する雑誌『三越』や『みつこしタイムス』などに図案を提供して才能を発揮する。その後も大正前期にはウィーン分離派様式、後期にはアール・デコ様式とスタイルを変えながら、日本の商業デザインの黎明期を牽引していった。---fadeinPager---

竹久夢二から高畠華宵まで、大正ロマンの名手たち

大正ロマンを象徴する画家でもあった竹久夢二も、雑誌のコマ絵や挿絵、それに楽譜表紙などに独自の美人画や図案を展開。コマ絵とは、新聞雑誌の本文から独立した絵のこと。コマ絵集『夢二画集 春の巻』で注目を浴びた夢二は、江戸復古を受けた抒情的な古典画から、儚げな「夢二式」とも呼ばれる女性の姿を描き、大正イマジュリィの作家たちの指標になるような活躍を見せる。

「京都の夢二」とも呼ばれ、絵封筒や絵葉書のデザインを手掛けた小林かいちや、少年少女雑誌に挿絵を描いて絶大な人気を博した高畠華宵の作品も見どころだ。このうち、アール・デコ風の細かい線描と着物図案を反映した色使いを特徴とするかいちのデザインは、いま目にしても手元に留めたくなるほど魅力に満ちたもの。オーブリー・ビアズリーを彷彿するような艶やかさも感じられて、思わずうっとりとさせられる。

満州事変を皮切りに、終焉を迎える大正イマジュリィ

「エラン・ヴィタル(élan vital)」も、大正イマジュリィの展開を追う上で重要なキーワードだ。フランスの哲学者ベリクソンは、生命は根源的な衝動である生命の弾み(エラン・ヴィタル)によって進化すると提唱。その概念が日本古来のアニミズムなどと混じり合い、宇宙に満ちる「生命」と理解されると、大正時代の若い芸術家に広く共有される。そして太陽や月、植物、肉体といった生命を表すデザインが広く描かれるようになった。

昭和時代の初期になると大正イマジュリィは次第に陰りを見せていく。31年の満州事変の勃発を皮切りに、政府が情報と出版の統制を強化すると、個人の内面の表現を理想とした大正イマジュリィは、軍国主義の台頭した時代の価値観と合わなくなってしまう。しかし、豊潤なデザインやイラストレーションは、戦後の大衆文化の土台を築いただけでなく、デジタル化が進むいまの時代にも、その価値が改めれ注目されているといえる。

『大正イマジュリィの世界 デザインとイラストレーションの青春 1900s-1930s』

開催期間:開催中〜2025年8月31日(日)

開催場所:SOMPO美術館

東京都新宿区西新宿1-26-1

開館時間:10時〜18時 ※金は20時まで

※最終入場は閉館30分前まで

休館日:月、8/12 ※ただし8/11は開館

入館料:一般 ¥1,500(当日券)※一般は26歳以上を指す

www.sompo-museum.org