世界で注目を集めているオーストラリア先住民によるアボリジナル・アート。その中でも、複数のアボリジナルの女性作家に焦点を当てた日本初の展覧会が、東京・京橋のアーティゾン美術館で開かれている。異なる世代や地域にルーツを持つ7名と1組の作家たちの活動を通じて見えてくる、オーストラリア現代美術のいまとは?

1980年代以降に台頭! 女性のアボジナル作家が手掛ける多様な表現

イギリスによる植民地化がはじまる以前は、約250の言語と800以上の方言がアボリジナルの間で話されていたというオーストラリア。2016年の時点では約120の言語が使われるものの、世代が変わるとそのうちの1割ほどしか残らないと推測されている。また、アボリジナルのコミュニティはいま約250のグループに分かれ、人口の8割が都市部に住む一方、各コミュニティは独自の文化などを持つため、一括りにすることはできない。

現代アボリジナル・アートが興隆した70年代から80年代は、男性が制作の中心だったが、80年代以降は女性の作家が台頭する。彼女たちは「工芸品」として扱われ、西洋の価値観に基づいた美術の枠組みから排除されたバティック(ろうけつ染め)、ジュエリー、編み物などの創作活動を芸術的表現として昇華させると、より多様な素材を用いて、社会や環境問題、また失われた文化の復興といった幅広いテーマを扱うようになった。

ユーカリの樹皮を利用。マラウィリの「バーク・ペインティング」とは?

ユーカリの樹皮に、自然顔料で色付けしたバーク・ペインティングと呼ばれる絵画手法を主流とするアーネムランド出身の作家ノンギルンガ・マラウィリ。先住民の氏族に伝わる神話や精霊、聖なる土地にまつわる伝統的な図像をモチーフに『ボルング』などの作品を制作している。かつては男性のみが図像を受け継いできたが、90年頃にそれが難しくなったため、女性にも描く許可が父や夫から与えられたという。

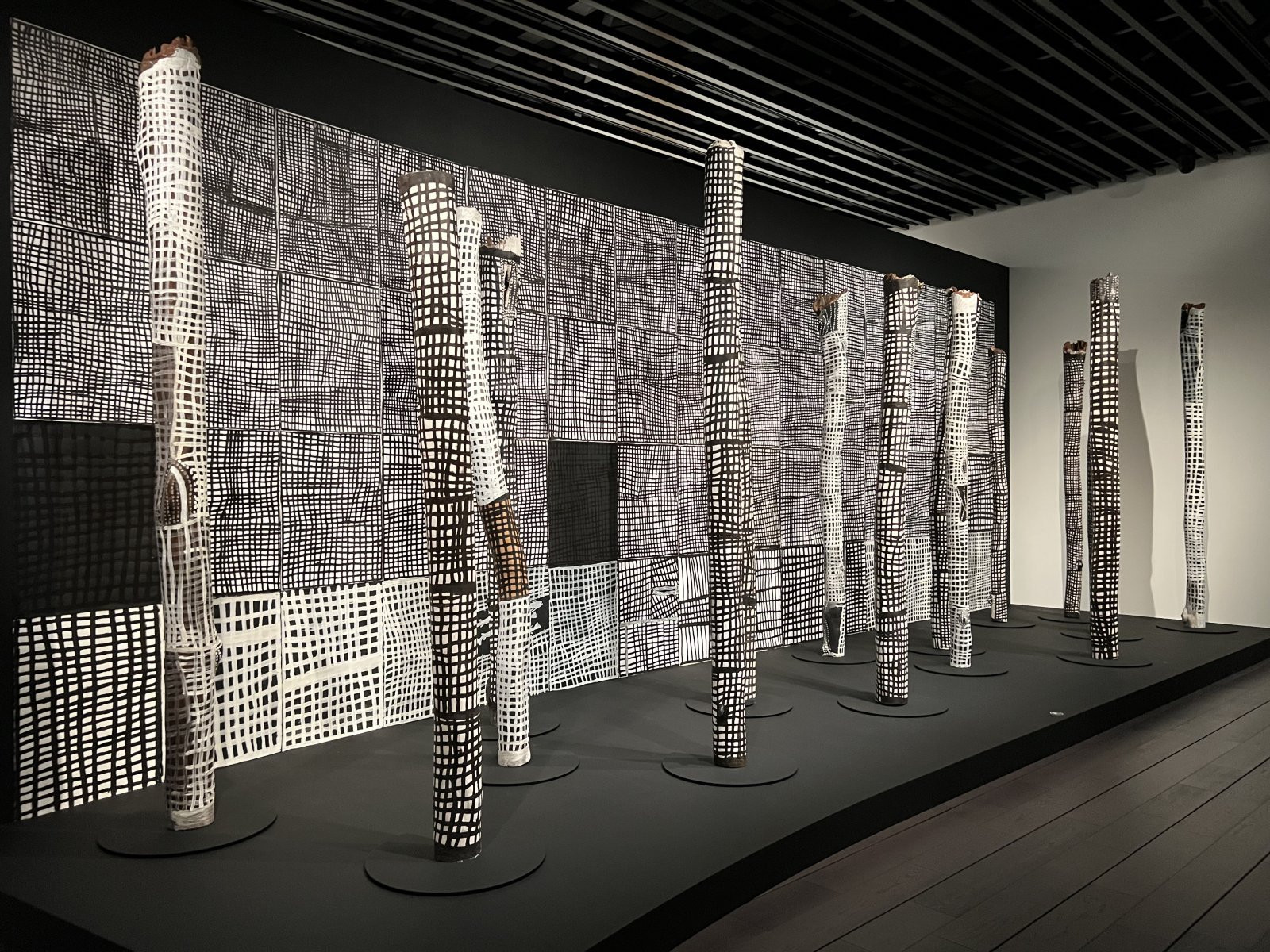

『ワンダウイの魚補り網』とは、氏族の図像をバーク以外の素材に用いたもの。シロアリによって内部が空洞化した幹はララキジと呼ばれ、葬儀で故人の遺骨を納めるための容器として使われていたが、現在はオリジナルの芸術形式として受けいられている。また、マラウィリは、こうした図像以外にも、海岸に打ち寄せる波といった風景といった新たなモチーフも取り入れ、表現の幅を広げていった。---fadeinPager---

ヴェネチア・ビエンナーレのオーストラリア館の代表にも選ばれる

日本でも回顧展が開かれたエミリー・カーマ・イングワリィは、最も成功したアボリジナル作家として知られている。1977年にバティックの制作を手掛けると、88から89年にかけてアクリルとカンヴァスによる絵画を描きはじめ、亡くなるまでの8年間で実に3000点以上もの絵画を残す。今回は初期のバティックと、点描からストライプへと変化する絵画の双方の作品を見ることができる。

エミリー・カーマ・イングワリィとともに先住民作家として97年、初めてヴェネチア・ビエンナーレのオーストラリア館代表に選ばれたジュディ・ワトソンの作品も見逃せない。藍色に手染めされた3枚の麻布を用いた『記憶の深淵』の左右に描かれているのは、人為的な境界の引かれた故郷を含む地域の地図と娘ラニの横顔。中央の1枚には、図像はなく、まるで互いの時間の断絶を表すような一本の線の染み跡だけが見られる。

アボリジナル作品を継続的に収集してきたアーティゾン美術館

マリィ・クラークの『ポッサムスキン・クローク』から、ほのかに動物のにおいがすることに気づく。ポッサムとは、カンガルーと同じ有袋属に属する哺乳動物で、古くは子どもが生まれた時に新調し、成長とともに毛皮を継ぎ足して使ったというコート。しかしイギリス植民地時代に先住民の文化的慣習が禁じられたことにより、ボッサムの毛皮を着る文化は途絶えてしまう。それを再生させようとした作品で、クラークに繋がりのある場所などを描いたかたちが装飾されている。

展覧会の英語タイトル「Echoes Unveiled」には、植民地主義の歴史の中で記録されることのなかった人々の記憶や感情、経験に寄り添い、それらを光のもとに引き出そうとする作家たちの創作へのまなざしが込められているという。2006年に『プリズム:オーストラリア現代美術展』を開いて以来、アボリジナル作家の作品を継続的に収集してきたアーティゾン美術館にて、いまやオーストラリアの現代美術の方向性を握る女性たちの創作と向き合いたい。

『彼女たちのアボリジナル・アート オーストラリア現代美術』

開催期間:開催中〜2025年9月21日(日)

開催場所:アーティゾン美術館

東京都中央区京橋1-7-2

開館時間:10時〜18時 ※入館は閉館の30分前まで

※毎週金曜は20時まで

休館日:月、7/22、8/12、9/16

※7/21、8/11、9/15は開館

入館料:一般 ¥1,800(ウェブ予約チケット)、¥2,000(窓口販売チケット)

www.artizon.museum