その男は、いつも日本アニメの中心にいた。

宮崎駿にアニメーションを教え、『アルプスの少女ハイジ』(1974)を作り出し、スタジオジブリの創立を提言するなど、日本のアニメーションの礎を築いてきたアニメーション監督の高畑勲。その軌跡を追う個展「高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。」が、麻布台ヒルズギャラリーで、2025年6月27日から9月15日まで開催されている。

本展では、処女作である『太陽の王子 ホルスの冒険』(1968)から、遺作『かぐや姫の物語』(2013)まで、高畑勲の過去に手掛けた全作品の資料を一挙公開。原画や絵コンテを手掛けているのは、宮崎駿、富野由悠季、庵野秀明と名だたるメンバーばかりで、まさに日本のアニメーションの発展を追う構成だ。日本のアニメーションの黎明期に高畑勲が編み出したものは何なのか。そして、戦後80周年の節目に開催された意図とは?

“人を描く”アニメーションへのこだわり

かつて、スタジオジブリの鈴木敏夫は、高畑勲についてこう語っている。

「宮崎駿はエンターテイナーで、高畑勲はアーティストです」

高畑は初めてアニメーションの世界に現実的な生活・心理描写を取り入れた作家であった。従来のアニメは、ディズニーのように大げさで「マンガ的」な動きでキャラクターの感情を表現していた。しかし、高畑は「泣きたくても泣けない」といった人間の複雑な感情をアニメーションで表現した点が画期的であった。

その演出技法は膨大な資料を読み漁り、制作スタッフと対話を重ねることで、キャラクターの表情や動き、ストーリーの構成を細かく設計していく。この技法が実証された作品として『アルプスの少女ハイジ』が最も有名だろう。スイスのアルプス山脈で暮らすことになった孤児の少女が、山での生活に喜びを見出していく。実写以上に人の営みを丁寧に表現したこのアプローチは、後年のジブリ作品やアニメーションの演出の基礎となっていったのである。

その一方で、制作には莫大な時間と労力を費やした。なぜなら、常にアニメーションで新たな表現を試みたからだ。

『ホーホケキョ となりの山田君』(1999)では水彩画風、『かぐや姫の物語』では平安時代の鳥獣人物戯画のような筆書き風の映像に挑戦。8年と50億円を投じた『かぐや姫』は、その尋常ならざる探求心を象徴している。

しかし、狂気とも言える作品への姿勢が、日本のアニメーションが世界を凌駕する礎となったことは事実である。今回の展示では、膨大な構想ノートと、それを絵に変えていくためのアニメーターの試行錯誤が垣間見える。まさに、日本のアニメーションの歴史が詰まっているといえよう。

---fadeinPager---

戦後80年と『火垂るの墓』

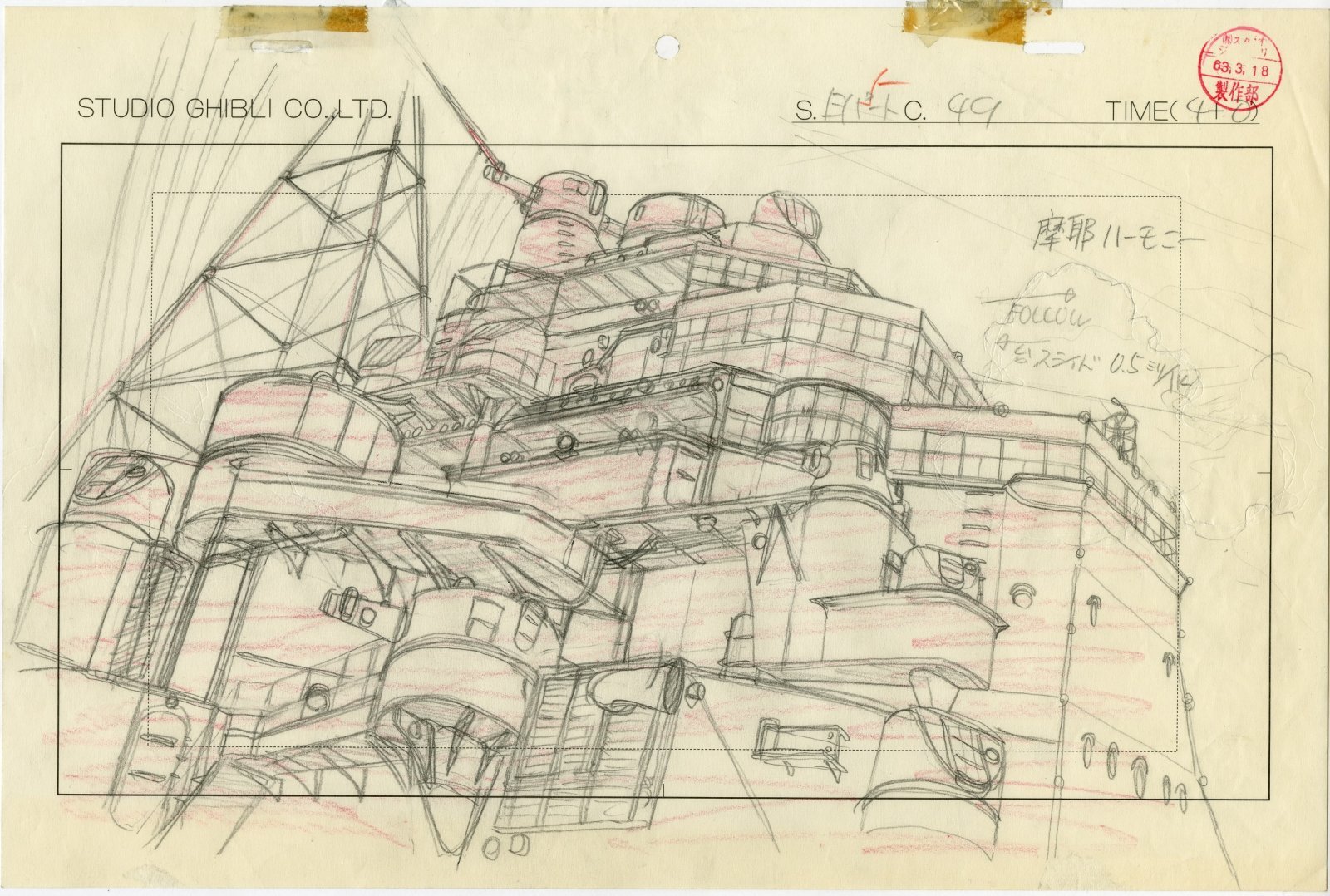

2025年は終戦から80年。これに合わせ、8月15日に『火垂るの墓』が7年ぶりに地上波放送される。本展でも特設ブースが設けられ、庵野秀明による重巡洋艦摩耶のレイアウト(初公開)などが注目を集める。

本展が2025年に開催されたのは、戦後80年と高畑生誕90年という、色々な節目が重なったからだという。

自身も岡山空襲を経験した高畑は、映画『火垂るの墓』が反戦映画と評価される事について、「こういう映画は、反戦に大して有効ではない。真の反戦とは、戦争を始めないための国際社会の努力」と語っている。(「アニメーション、折に触れて」高畑 勲著より。)その信念はいまも色あせない。

アニメーションの持つ力に挑み続けた高畑勲の軌跡から、彼が生涯をかけて問い続けた「人間とは何か」に、私たちも向き合うことになるだろう。

『高畑勲勲展 ―日本のアニメーションを作った男。』

開催期間:開催中〜2025年9月15日(月・祝)

開催場所:麻布台ヒルズ ギャラリー

東京都虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MBF

www.azabudai-hills.com