全国を席巻する話題の展覧会が続く2025年。下半期においてもイタリアの写真家ルイジ・ギッリの個展や、10年ぶりに幕を上げるブルガリの展覧会など、さらに広島県では新たな建築の祭典も始動し、見逃せない企画が目白押し。季節とともに訪れたい展覧会を、会期順に紹介する。

①『総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ 終わらない風景』

開催期間:7月3日(木)~9月28日(日)

開催場所:東京都写真美術館

イタリアを代表する写真家ルイジ・ギッリは、測量技師としての経験を積んだ後、コンセプチュアル・アーティストたちとの出会いをきっかけに、1970年代から本格的に写真制作に取り組む。そして色彩、空間、光に対する優れた美的センスと、ありふれたものをユーモラスに視覚化する才能を活かし、主にカラー写真による実験的な表現を探求してきた。

ギッリにとって写真とは、現実をそのまま写し取るものではなく、カメラで切り取られた「見られた」一瞬の視覚の断片から、新たな風景をつくり出す手段という。そしてこの表現の手法を通し、通り過ぎる風景の中に、現実とイメージの関係を見つめ、あるものとないもの、外の世界と心の内側の世界についての思索を深めた。

東京都写真美術館にて開かれる『総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ 終わらない風景』では、初期の代表作「コダクローム」や「静物」シリーズから、ギッリの生まれ育ったイタリア北部の都市レッジョ・エミリアなどヨーロッパの風景、また画家ジョルジョ・モランディらのアトリエを撮影したシリーズを含む約130点を展示する。

ギッリは写真を専門とする出版社がほとんどなかった時代、妻のパオラ・ボルゴンゾーニらと「プント・エ・ヴィルゴラ(Punto e Virgola)」を立ち上げた。本展では、パオラの作品や彼女がデザインした書籍も紹介。かつてドイツの映画監督ヴィム・ヴェンダースは、ギッリを「最後の、真のイメージの開拓者だった」と評したが、アジアの美術館では初めての本展にて、作品の秘めた魅力が静かに立ちのぼる。

『総合開館30周年記念 ルイジ・ギッリ 終わらない風景』

開催期間:7月3日(木)~9月28日(日)

開催場所:東京都写真美術館 2階展示室

東京都目黒区三田 1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

開館時間:10時〜18時 ※入館は閉館の30分前まで

※木、金は20時まで、ただし8/14〜9/26までの期間は21時まで

休館日:月 ※祝休日の場合は開館、翌平日に休館

https://topmuseum.jp

---fadeinPager---

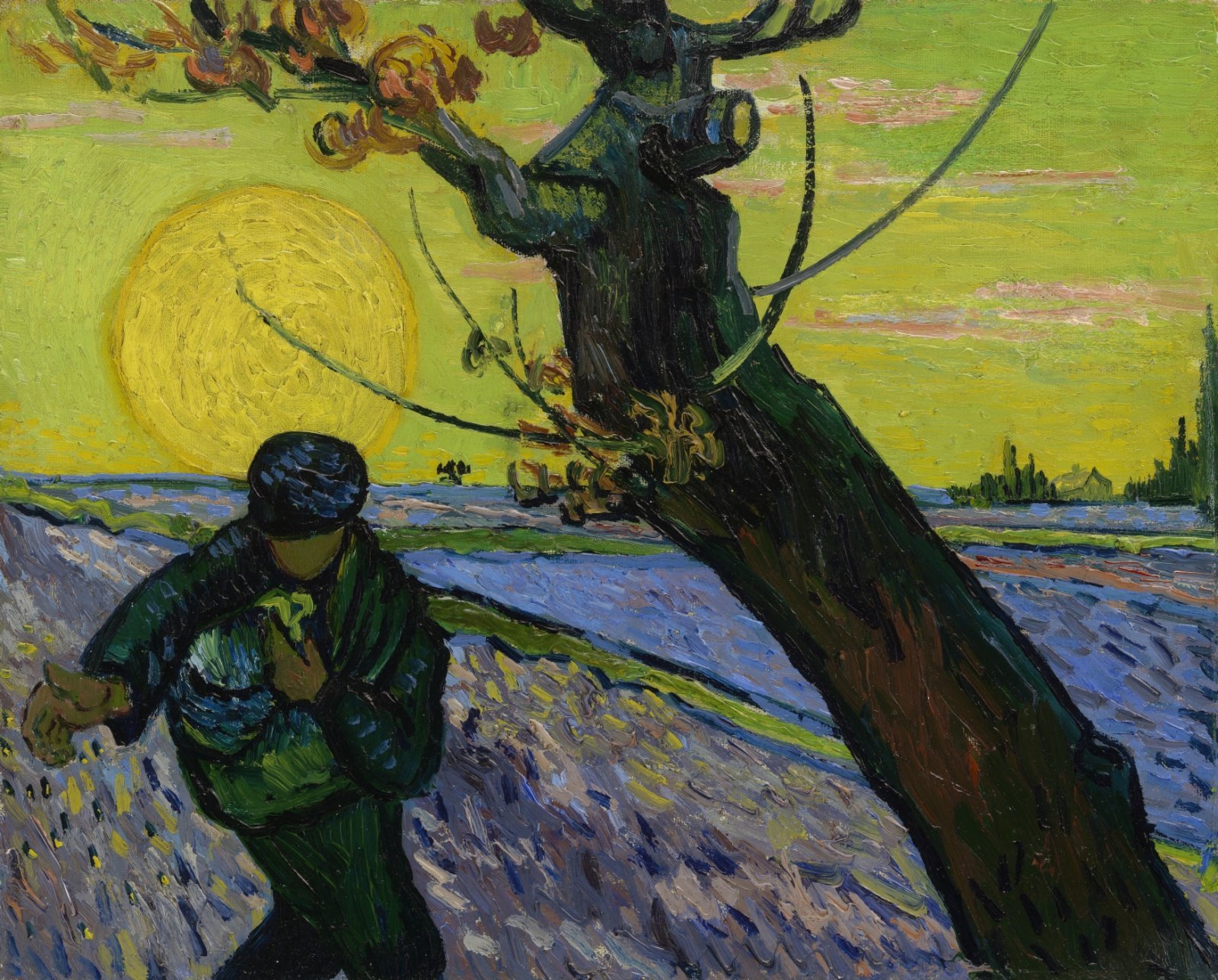

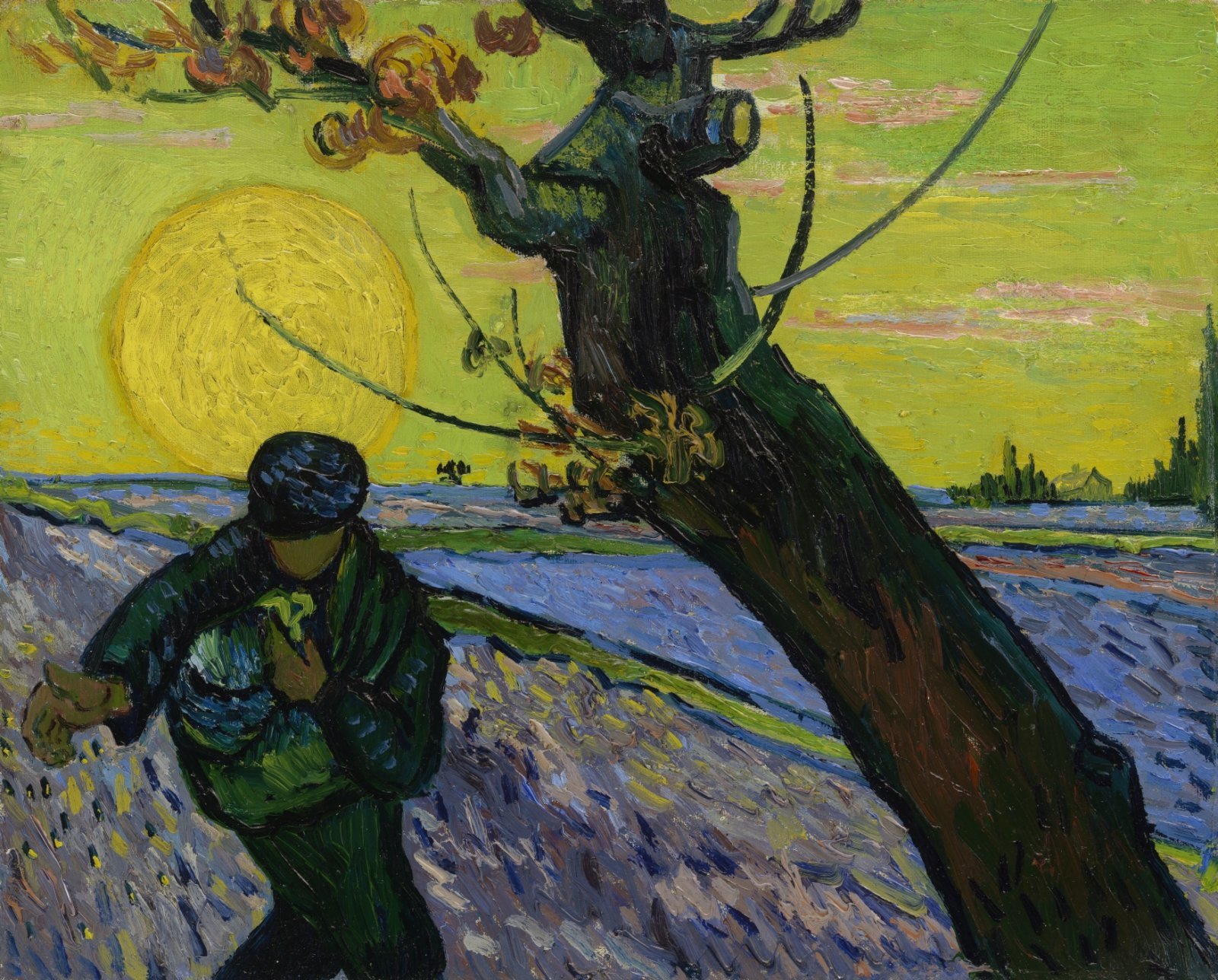

②特別展『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』

開催期間:7月5日(土)~8月31日(日)

開催場所:大阪市立美術館

ファン・ゴッホ家が受け継いできたファミリー・コレクションに焦点を当てた特別展『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』が、大阪市立美術館にて開催される。フィンセント・ファン・ゴッホの画業を支え、その大部分の作品を保管していたのは弟のテオだ。兄の良き理解者であった彼はフィンセントの死後、回顧展の開催に奔走するも、体調を崩して半年後に生涯を閉じる。

その後はテオの妻、ヨーが残されたコレクションを管理していた。ヨーは作品の展覧会への貸し出しや販売を行い、膨大な手紙を整理して出版するなど、画家として正当な評価を受けられるよう力を尽くす。そしてテオとヨーの息子フィンセント・ウィレムは、ゴッホの作品群が散逸するのを防ぐためにフィンセント・ファン・ゴッホ財団を設立し、1973年に美術館の開館を実現させた。

アムステルダムにあるファン・ゴッホ美術館の作品を中心とした30点以上のファン・ゴッホ作品に加え、初来日となる手紙4通などもお目見えする本展。初期から晩年までの画業をたどるだけでなく、テオの足跡、ヨーやフィンセント・ウィレムの活動など、いかにゴッホ・ファミリーがその作品を大切に受け継ぎ、後世に伝えようとしたのかについても紐解かれる。

また世界最大級のゴッホ作品のコレクションを誇るファン・ゴッホ美術館は、家族に受け継がれた作品を中心としながら、彼と関連のあるバルビゾン派や新印象派などの作品も少しずつ拡充させてきた。そのため、今回は近年の収蔵品もあわせて取り入れながら、ファン・ゴッホ美術館が歩んできた発展の歴史も紹介される。

特別展『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』

開催期間:7月5日(土)~8月31日(日)

開催場所:大阪市立美術館

大阪府大阪市天王寺区茶臼山町1-82(天王寺公園内)

開館時間:9時30分~17時 ※土は19時まで

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月、7/22

※ただし、7/21、8/11、8/2は開館

https://gogh2025-26.jp

---fadeinPager---

③『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』

開催期間:9月17日(水)~12月15日(月)

開催場所:国立新美術館

1884年にローマに創業したハイジュエラー、ブルガリ。創業者ソティリオ・ブルガリによる初期の銀細工にも色彩への関心が見られるものの、独自の芸術形式へと変革させたのは20世紀に入ってからのこと。1900年代初頭のハイジュエリーの世界では、色味を抑えたデザインが主流だったが、第二次世界大戦を終えると、カラフルで個性的なジュエリーが注目されていく。

ブルガリは1950年代、イエローゴールドにセットされたサファイア、ルビー、そしてダイヤモンドなどを大胆に組み合わせた、華やかで自由なデザインを開拓。さらに、当時あまり高級と見なされなかったアメシストやターコイズなどを取り入れた。そして、カボションカットという特別なカットを施すことで、色彩の強さを最大限に表現し、「色石の魔術師」としての名声を確立。

国立新美術館にて開催される『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』では、ブルガリの色彩の革命に着目し、ブルガリ・ヘリテージ・コレクションと個人コレクションから厳選された約350点のマスターピースを紹介。さらに森万里子、ララ・ファヴァレット、中山晃子の3名のアーティストの作品を通して、ハイジュエリーとファインアートに共有される色彩への情熱に光を当てる。

タイトルの「カレイドス」とは、「美しい(カロス)」「形態(エイドス)」を意味するギリシャ語にちなんだ言葉。また、妹島和世と西沢立衛が主宰する建築家ユニット「SANAA」、およびイタリアのデザインユニット「フォルマファンタズマ」がブルガリと協働して手掛ける会場デザインにも注目だ。国内では10年ぶりの展覧会にて、万華鏡を巡るように、ブルガリのクリエーションを体感したい。

『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』

開催期間:9月17日(水)~12月15日(月)

開催場所:国立新美術館 企画展示室2E

東京都港区六本木7-22-2

開館時間:10時〜18時 ※入場は閉館の30分前まで

※金、土は20時まで

休館日:火 ※ただし9/23は開館、9/24は休館

https://www.bulgari.com/ja-jp/stories/kaleidos-exhibition

---fadeinPager---

4.『アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に』

開催期間:2025年10月11日(土)~2026年1月25日(日)

開催場所:三菱一号館美術館

今から100年前のパリにて開かれた通称「アール・デコ博覧会」は、服飾が時代の先端を駆け抜け、芸術性の高い産業のひとつに位置付けられたイベントとして知られている。そうした当時の服飾のエッセンスを、絵画、工芸、グラフィック作品などとともに検証しながら、現代へと受け継がれるモードの魅力を紹介する展覧会が、東京・丸の内の三菱一号館美術館にて開かれる予定だ。

展示では、世界屈指のファッションアーカイブを誇る京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションから、アール・デコ期のドレス、帽子やバッグ、靴など約200点に加え、国内外の美術館・博物館や個人所蔵の絵画、版画、工芸品など合計約310点を公開。ポワレ、ランバン、シャネル、パトゥなど、パリ屈指のメゾンによる1920年代のドレスが多く並ぶだけでなく、「アール・デコ博覧会」に関する資料やキスリング、レンピッカ、デュフィらの絵画もお目見えする。

1920年代において新進のクチュリエ(服飾デザイナー)は、古い慣習から解き放たれ、活動的になった女性に相応しい装いを生み出す。またシンプルなかたちが主流になると、画家や工芸家によるデザインを採用し、新しい芸術性に富んだモードを創出。そして、個性的な作風で支持を得たジャンヌ・ランバンや鋭い先見の明を持つガブリエル・シャネルといった女性のクチュリエも、オートクチュール全盛期において華々しい活躍を遂げる。

一度、流行の終止符が打たれたアール・デコが、再び見出されたのは1960年代のこと。モードにおいても、ピエール・カルダンやイヴ・サン=ローランのミニ・ドレスなどに、20年代のスタイルに呼応する装飾性が投影される。さらに2000年代以降には、芸術ジャンルの垣根を飛び越えたスタイルも登場。デュフィのテキスタイルを思わせる、マーク・ジェイコブスのジャケットやパンツも着る人の個性を引き立てる。

『アール・デコとモード 京都服飾文化研究財団(KCI)コレクションを中心に』

開催期間:2025年10月11日(土) 〜2026年1月25日(日)

開催場所:三菱一号館美術館

東京都千代田区丸の内2-6-2

開館時間:10時〜18時 ※入館は閉館の30分前まで

※1/2を除く金、会期最終週平日と第2水曜は20時まで

休館日:月(祝日・振替休日を除く)、12/31、1/1

※トークフリーデーの10/27、11/24、12/29と会期最終週の1/19は開館

https://mimt.jp

---fadeinPager---

5.『ひろしま国際建築祭 2025』

開催期間:10月4日(土)~11月30日(日)

開催場所:広島県福山市、尾道市+瀬戸内エリアのサテライト会場

瀬戸内の美しい景観が広がり、風土や伝統に呼応した名建築の点在する広島県福山市と尾道市。その地域を中心に、今年10月、3年に一度の新たな建築の祭典『ひろしま国際建築祭2025』が開幕する。 テーマは「つなぐ― 『建築』で感じる、私たちの “ 新しい未来 ”」。建築とは単に建物や街づくりではなく、文化を育み、生活を豊かにする知恵として捉え、未来を見つめ直そうとする試みだ。

7つの会場をメインに8つの展示が行われる中、まず注目したいのは、建築界のノーベル賞と言われるプリツカー建築賞を受賞した建築家に焦点を当てる「ナイン・ヴィジョンズ |日本から世界へ 跳躍する9人の建築家」だ。丹下健三や安藤忠雄から、坂茂や山本理顕などの業績を紹介しながら、アメリカと並んで8組(9人)と世界一の受賞者を誇る日本の建築家の魅力と真相に迫っていく。なお、会場は尾道市立美術館で、安藤忠雄が改修を手掛けているのも見どころのひとつ。

神勝寺禅と庭のミュージアムを舞台とした「NEXT ARCHITECTURE |建築でつなぐ新しい未来」も特筆すべき。ここでは、藤本壮介や石上純也など未来を担う5組の建築家が、海、⾃然、市⺠といった5つの視点から新たなヴィジョンを提示する。また、丹下健三がかつて東京に自邸として設計したものの、実現しなかった住居を福山市内の丘の上に再現するプロジェクトの紹介にも期待大。

その他では、文化財指定の古建築や通常非公開の建築物を公開する取り組みや、地元の子どもたちを招いてのワークショップなど、建築や地域の人々に開かれたプログラムも予定されている。複数の会場が点在する尾道は、歴史やロマンを感じる街並みが続き、のんびりと散策するだけでも心が弾むもの。世界で活躍する建築家と出会い、普段見られない建物を歩きながら未来を考える。この秋は、そうした贅沢な時間を広島で過ごしたい。

『ひろしま国際建築祭 2025』

開催期間:10月4日(土)~11月30日(日)

開催場所:広島県福山市、尾道市+瀬戸内エリアのサテライト会場開催

※各会場にて開催日程が異なるため、詳細はホームページにて要確認

https://hiroshima-architecture-exhibition.jp