今年2月に開かれた京都発のアートフェア「ARTISTS’ FAIR KYOTO」。若手アーティストの支援を目的としたコンペティションで、彫刻家・本岡景太は見事グランプリに輝いた。会場で見せたのは、地面から飛び出した巨大なカニの爪、金網に吊るされたモノクロの小舟、歪んだ姿勢のまま硬直する鉢植えの花などの作品群。単体の彫刻の造形も、それらが立ち上らせるどこかシュールな光景も印象的だったが、特に興味深かったのは、すべて紙でできていたことである。

本岡が用いる技法は、自身が「歪曲張り子」と名付けたオリジナルのもの。染色した紙に酢酸ビニル系の樹脂を揉み込み、型に貼り付けていく。この酢酸ビニルが接着剤の役目を果たし、紙が硬化しかたちをとどめるのだ。造形後に着色するのではなく、既に染め上げた紙を用いるのも特徴で、型に色紙の塊を貼り付けていくその手つきは、画家がキャンバスに絵の具を置いていくさまにも似ている。

こうした作風にいたった転機はコロナ禍にあった。大学のアトリエに行けない時期が続き、自宅でできる制作を考えたのだ。

「他の素材も試しましたが、紙ならば近くのホームセンターで買えて、作業時に大きな音も出ない。つくりたい放題だ! って、どんどんのめり込んでいきました。ただ実際に『歪曲張り子』で作品制作を始めたのは大学に通えるようになってから。人と接触できるようになり、友人をモデルに紙で塑像してみたんです。そこで、ふと紙である必然性はなんだろうと考えて、芯材をほじくり出してみた。つまり彫刻の中を空洞にして表面の紙の部分だけにしたんです。すると造形がぐにゃっと歪曲して、とても面白かったんですね。その光景が“非現実への入り口”になっているようにも見えて」

この時完成した作品は、人物とわらびとゼンマイがモチーフ。はじめにそれらがいる風景を絵にし、描いたもの全体を彫刻にしてみたと話す。掘り下げれば、彼はかつて野球少年。練習中グラウンドで面白い風景を空想するのが好きだったとか。そういった関心も本岡作品のひとつの核になっているようで、近年は彫刻に風景を描いてしまうことも。

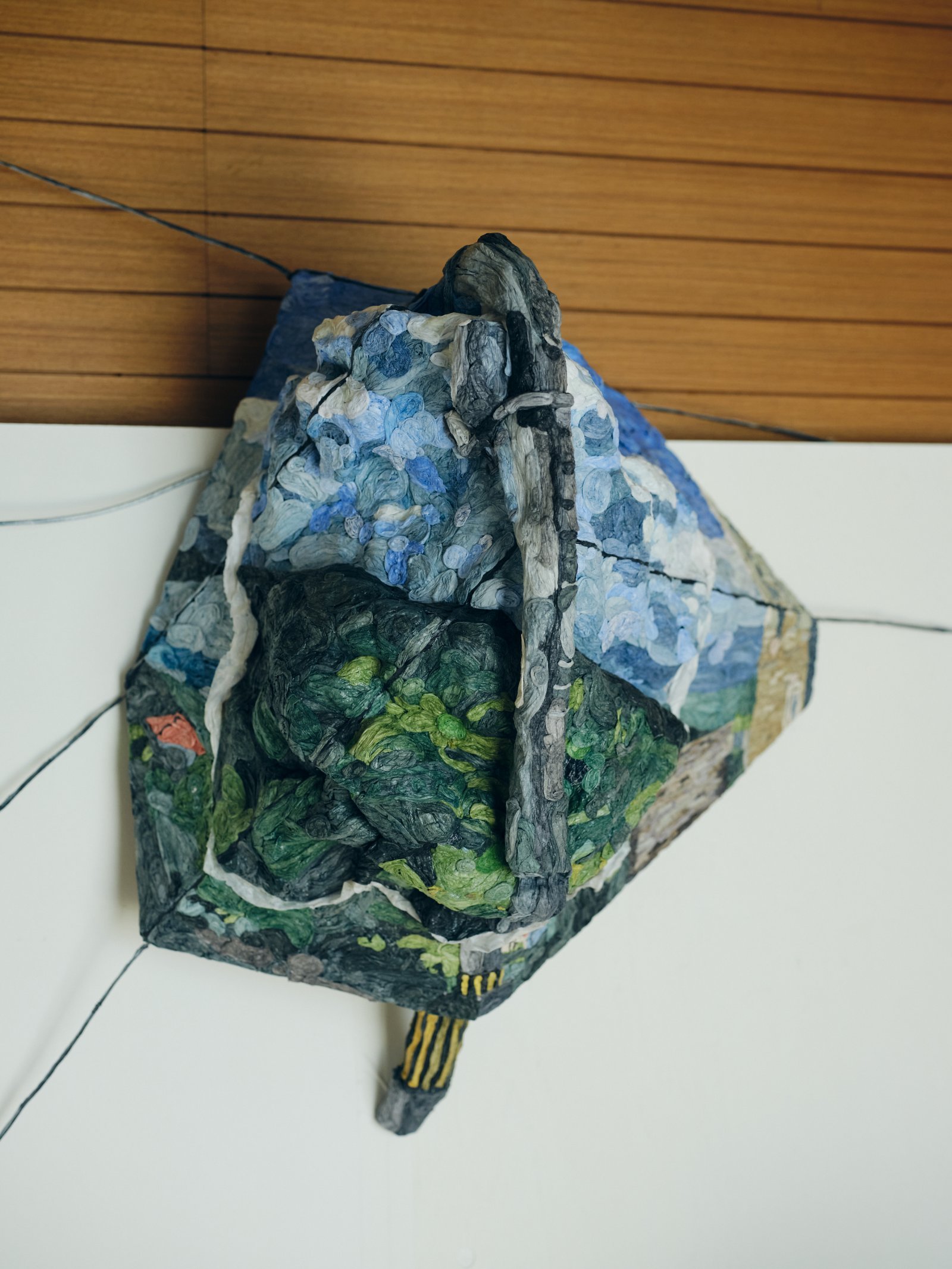

実際に、アトリエにはそうした作品も飾られている。それをじっくり見ると、不思議な感覚につい陥る。たとえば、壁にかけられた、テーブルの風景をモチーフにした彫刻 。そこには机の影まで表現されており、また透視図法に則ってパースも効いている。つまり、絵画的に見るけど、これは立体物でもあるという不思議さ。絵画と彫刻の異なる次元をひとつにまとめてしまったような異質さが、その作品には付きまとう。

いま、関心があることはなにかと問うと、本岡は自身の制作プロセスにも伴う“貼り付け”という行為だと答えた。

「キリストの磔刑像も磔(はりつけ)だし、窓や建具を固定して動かなくさせる『はめ殺し』もそう。昔から彫刻や建築にはこうした表現方法が用いられてきました。そこに共通するのは、ものの存在を強調することだと思います。また面白いと思うのは、キャラクターのシール。それは物語の主人公の象徴的なポーズが切り取られていることが多く、いろいろな場所に貼り付けることができる。すると、文脈を超えてそのものが強調されて存在するというか……。そういう貼り付けという行為を深く探ることは、彫刻において重要な“ものの存在”や“ものと背景との関係”を明らかにすることでもあるのかなと思うんです」

さて、貼り付けの意義を明らかにし、突き詰めた彫刻はどのようなものかと聞いてみた。

「巨大なスケールのものになるのかもしれないし、また別のものになるのかも。手を動かしながら見えてくるのだと思います」

彫刻の新しい風景を切り拓こうとする若き彫刻家は、目を輝かせながら、そう答えた。

---fadeinPager---

PICK UP

---fadeinPager---

PERSONAL QUESTIONS

いまよく聴いている音楽は?

けっこう幅広く、ビートルズやアヴィシャイ・コーエン、KANさんや「さよなら人類」のたまさんなども。CDショップに行くのが好きで、買っては制作中にかけていますね。

毎日欠かさずに行っていることは?

ドローイングは毎日描くようにしています。また体力をつけようとランニングも始めました。いまのところ三日坊主にならず、2ヵ月ぐらい続けられています。

苦手なものは?

シール、テープ、絆創膏。貼り付けることを創作にしていますが、実はシール恐怖症。小学生の時もシールだらけの兄の勉強机が怖くて。見ると蕁麻疹が出ることあります(笑)

いま改めて勉強したいことは?

デッサンですね。改めて基礎力が欲しいなあと。また大学の時に学んだ庭園史も改めて復習したいです。日本の庭園に見られる借景なども僕の作品に近しいところを感じます。

いま注⽬したい各界のクリエイターたちを紹介。新たな時代を切り拓くクリエイションと、その背景を紐解く。