次世代のアーティストが世に羽ばたくためのきっかけづくりとして、来場者とアーティストのダイレクトなコミュニケーションを生み出す場となる新しいスタイルのフェア『ARTISTS’ FAIR KYOTO 2025』が開催。アドバイザリーボードして迎えた国内外で活躍するアーティストからの推薦と、公募で選出された新進気鋭のアーティストたちが自ら展示を企画し、出品と販売までを担う独自のこのイベントは、今回で8回目となる。

アーティストが直接鑑賞者と対話し、作品を販売することを経験することで、作品制作を行いながら生き続ける術を身につけていける。そして、京都にアートを買う文化が育まれる。現代美術家で京都芸術大学教授で教授を務める椿昇がそのような思いを抱き、ディレクターとして立ち上げたこのフェア。資本主義のシステムのもとで作品の高騰化が進む「アートフェア」とは一線を画す「アーティストフェア」を名乗る所以である。

作品の展示販売が行われるメイン会場が、かつて輪転機が稼働を続け日々新聞が印刷されていた京都新聞ビルの地下1階と、1897年に帝国京都博物館として開館した京都国立博物館 明治古都館の2箇所。アドバイザリーボードによる展覧会を臨済宗大本山 東福寺で開催。メイン会場の会期は3月2日まで、アドバイザリーボード展は3月6日まで行われる。

---fadeinPager---

最大の魅力は、出展作家とのコミュニケーション

メイン会場のひとつである京都国立博物館 明治古都館に向かう。「床と壁面をうまく使った展示」だと、授賞式で審査員の飯田伊保子から評価されていた最優秀賞を受賞した本岡景太の展示から見ていこう。

通常のアートフェアであれば、ブースを出展するギャラリーのスタッフから作品説明などを受けるが、このフェアでは基本的に作家がブースに常駐するため、作品について作家から直接話を聞くことができる。コミュニケーションの場となっていることが、アーティストにとっても、作品の購入を考える来場者にとっても非常に重要だ。「染色した紙を貼り付けることで立体作品を作る」という技法について、作家本人からブースで話を聞くことができた。

「花であれサボテンであれ、そのモチーフの色だけを抽出して形を作るのではなく、光や影も含めた色を貼っていきます。つまり、近い距離で見たものとしての色だけではなく、より俯瞰した距離で見た色で立体を作っていくのです。彫刻の表面には、モチーフの色に加えて周囲の背景が持つ色も加わっていくので、彫刻と空間の関係性をより考えるようになりました」(本岡景太)

会場では、参加アーティストがそれぞれの作品の技法やサイズごとに考えた展示行っており、どの作品を購入しようか目移りすることだろう。

---fadeinPager---

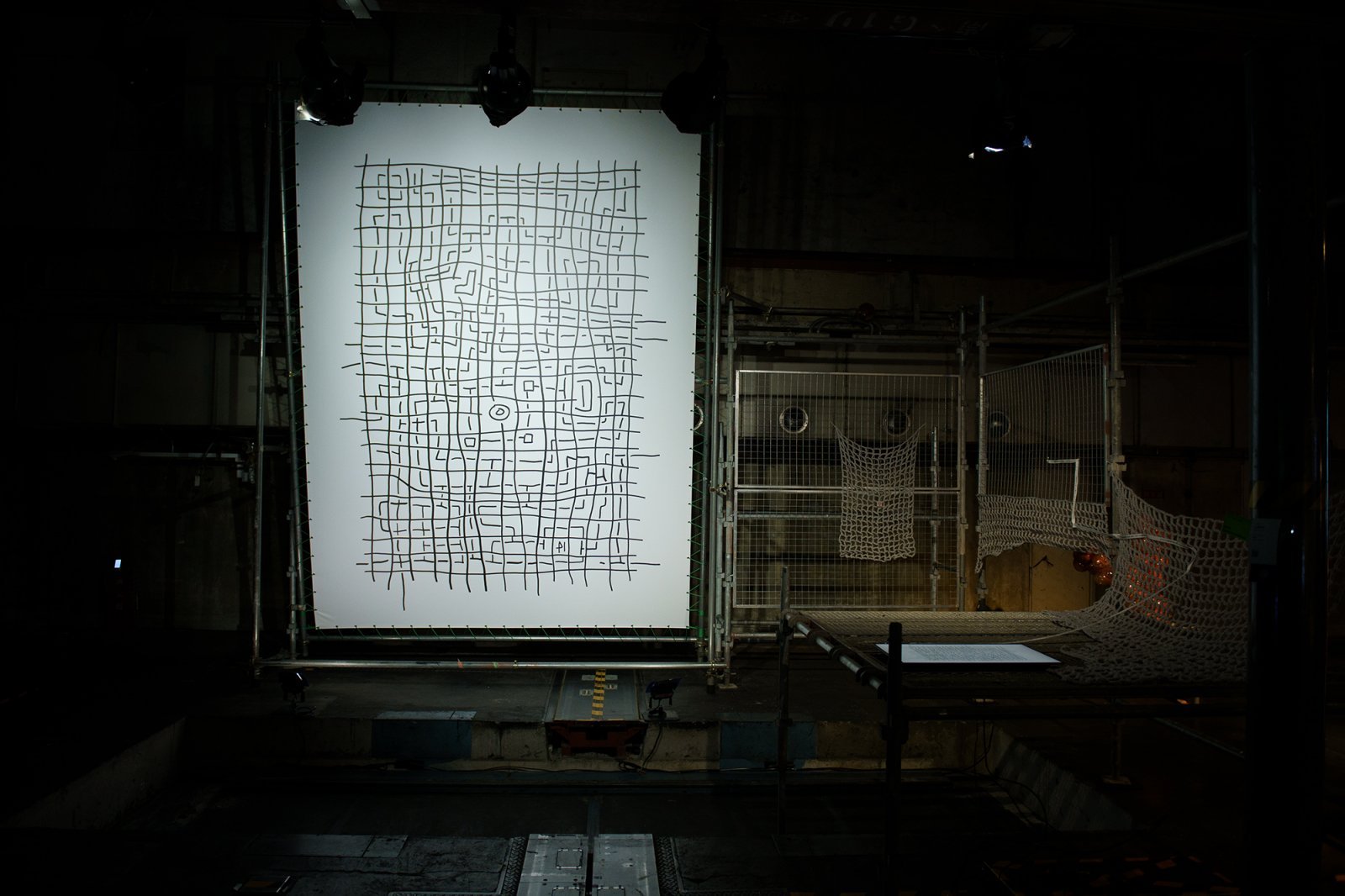

京都新聞ビル地下のインダストリアルな空気感に、呼応する展示

建物の老朽化により、建て替えを予定している京都新聞ビルの展示は、今回で最後を予定している。このパワフルな空間とどのように対峙するか。いくつかの展示を紹介したい。

---fadeinPager---

東福寺の方丈を、現代アートがジャックする。

東福寺の方丈といえば、“東福寺方丈「八相の庭」”と呼ばれる、作庭家の重森三玲によって1939年に完成された庭園も有名だ。その庭園を四方に配する方丈に足を踏み入れると、現代アートの旧来の寺院建築とアートが融合した空間が広がる。

気鋭の作家たちによる作品展示と来場者とのコミュニケーション。そして、アドバイザリーボードを務めたアーティストたちが東福寺の厳粛な空間に繰り広げるアート。美術大学が多く意欲的な作家たちが暮らし、また古都の文化遺産も現代的な表現を受け入れる度量を持つ京都だからこそ生まれるアートイベントに足を運んでほしい。

ARTISTS' FAIR KYOTO 2025

〈メイン会場〉

2025年2月28日(金)〜3月2日(日)

京都国立博物館 明治古都館 9時30分〜17時(最終入場16時30分)/一般¥2,000

京都新聞ビル 地下1階 10時〜17時(最終入場16時30分)/無料

〈アドバイザリーボード展@東福寺〉

2025年2月28日(金)〜3月6日(金)

臨済宗大本山 東福寺 9時〜16時(最終入場15時30分)/一般¥500