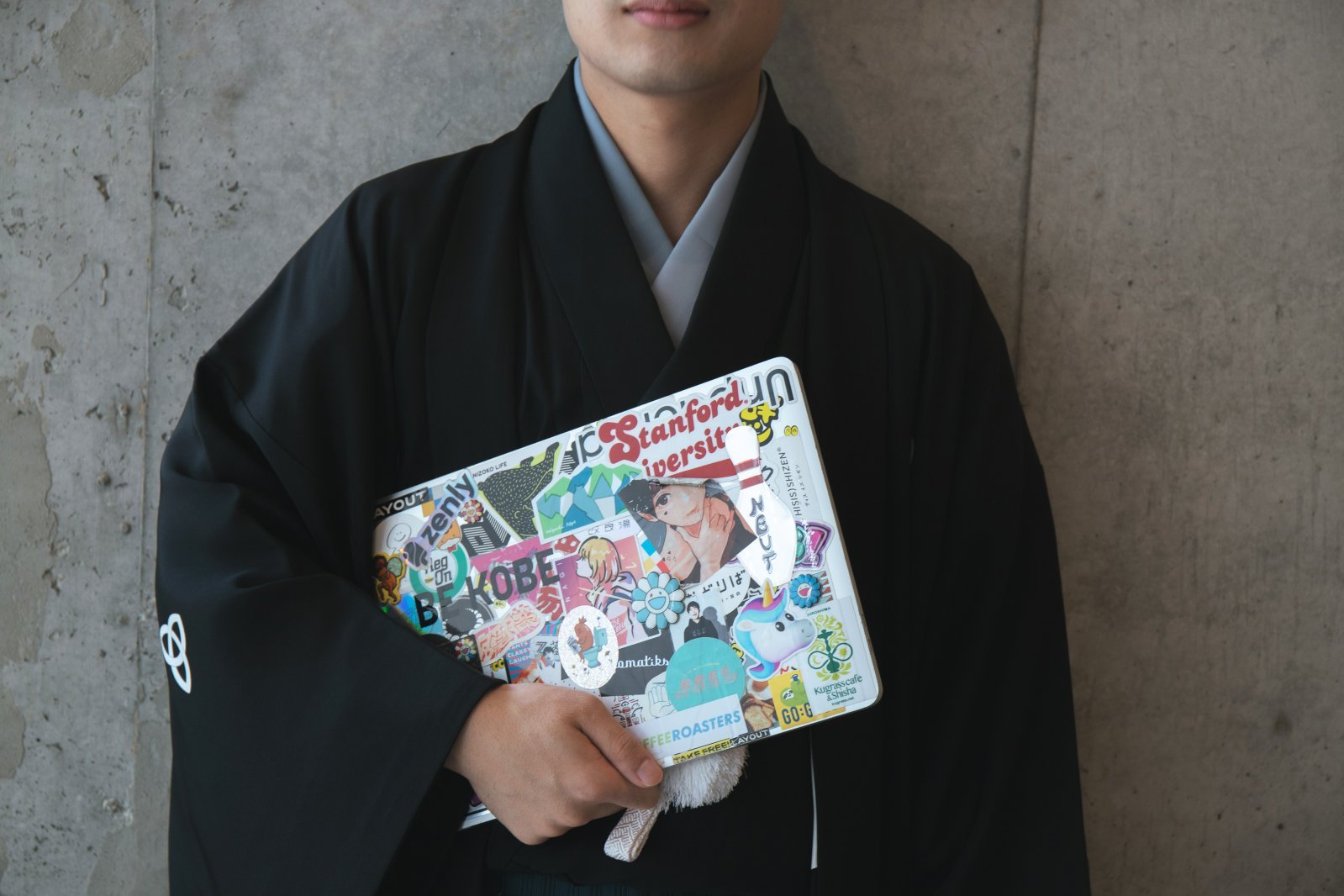

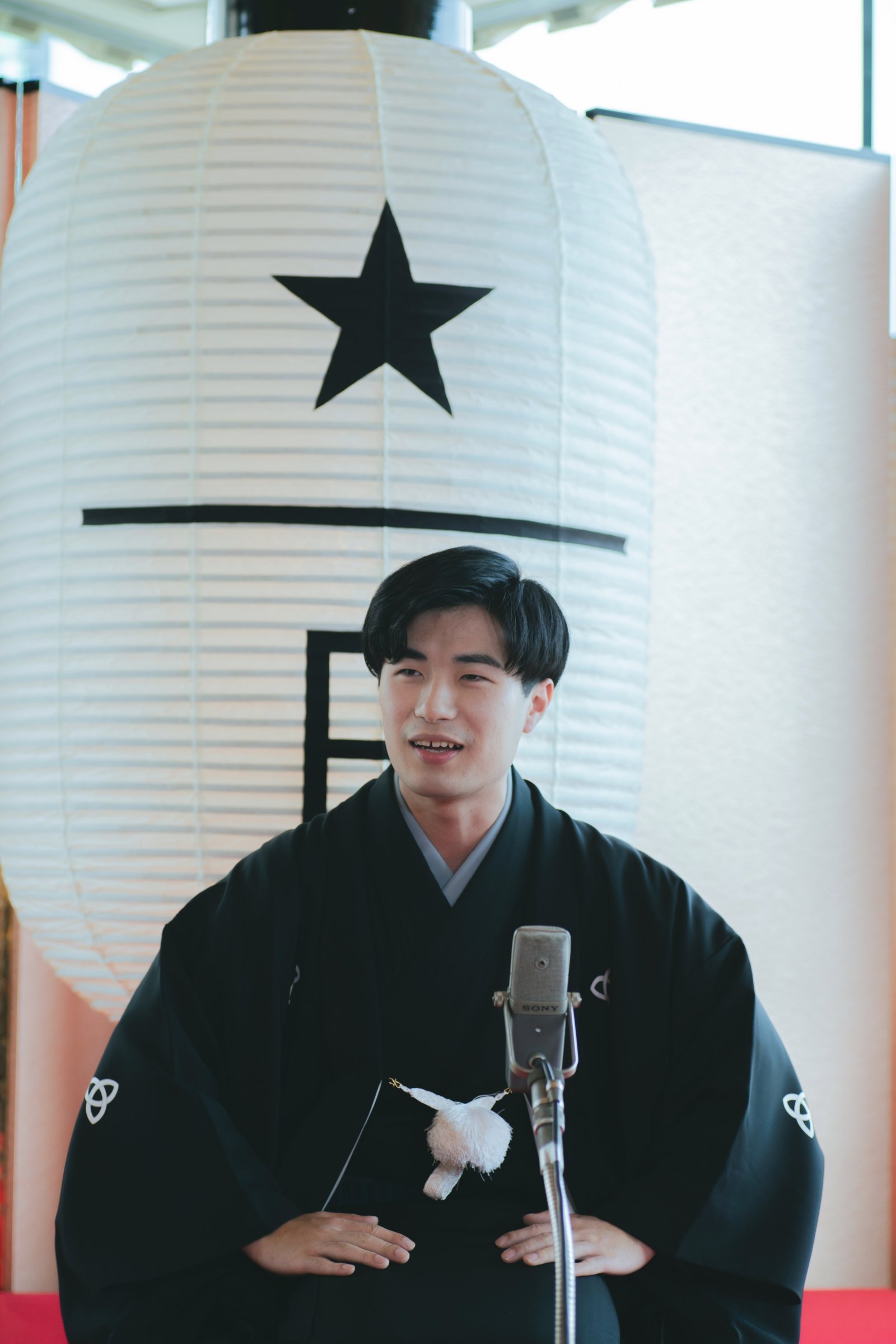

300年以上続く伝統芸能、落語。5歳で初めて寄席に訪れ魅了された少年は2017 年、15歳で六代桂文枝一門へ入門。Z世代の落語家、桂枝之進としてキャリアをスタートした。

そんな彼が挑戦する、落語を絡めた新たな試みに注目が集まっている。コロナ禍には、同世代のエンジニアやデザイナーとともにクリエイティブチーム『Z落語』を立ち上げ、5Gを利用したオンライン配信を行った。また、落語とクラブカルチャーをミックスしDJブースやカクテルバーを設けたイベント「YOSE」を開催し、現代的なアプローチで古典芸能“落語”を同世代へ届けた。さらに今年4月には中目黒「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」の5周年記念イベント「スターバックス ロースタリー座」に出演。コーヒーをテーマにした新作落語を披露し、さらに知名度を上げている。

落語を身近に感じさせる独自の活動を続ける桂枝之進に、これまでの歩みと思い描く未来を訊いた。---fadeinPager---

5歳の少年に訪れた、落語との邂逅

桂枝之進(かつら・えだのしん) 落語家

桂枝之進(かつら・えだのしん) 落語家2001年生まれ、兵庫県出身。17年に三代目桂枝三郎に入門。全国の寄席やメディアで活動するほか、20年からクリエイティブチーム『Z落語』にて、落語を再定義、発信するプロジェクトを主宰。

――落語に触れたきっかけを教えてください。

幼少期は、正座で梅干しやお新香をかじりながらお茶をすするような子どもで、家族から「おじいちゃん」と呼ばれていました(笑)。こんな調子なので、落語も好きなんじゃないか、と5歳のときに近所の文化ホールでやっていた落語会に連れていかれたのが落語との出合いです。当時は“落語”という言葉も知らなかったんですが、落語家が右向いて左向いて話すたび、周りのおじいちゃんやおばあちゃんがドンと笑う様子に「なんだこれは!」と衝撃を受けまして。そこからテレビやラジオで落語を聞くようになりました。その頃からいままで、落語漬けの生活を送ってます。

――5歳の頃からずっと、好きが続いているのですね。

そうですね。小学校に入学しても変わらず聞き続けていて、小学4年生の頃には、学校の図書館で「速記本」を見つけました。いわゆる落語の台本なんですが、読んでいるうちに内容を覚えて、登下校中に友人の前で落語を試しに喋るようになったんです。そのうちクラスのお楽しみ会や親戚の前でも落語を披露するようになって、人前で落語をするのが面白いと感じるようになりました。

――もうすでに落語家のような振る舞いをされていたんですね。

当時「ちびっ子落語」の大会やテレビ番組があって、子どもの落語家が全国各地にいたんです。小学6年生の頃、全国大会に初めて出場しました。友人や親戚から褒められていたので意気揚々と臨んだのですが、そこにいたのはプロに直接教わっているような子ばかり。「とんでもないところに来ちゃったな」と思いましたね(笑)。優勝はできませんでしたが、審査員特別賞を貰ってやる気に火がついて。その後はスーパーキッズたちが出演するアマチュア落語会にたくさん出してもらって、各地で落語をするようになりました。気づけば年間150ステージほど出演していましたね。

――150ステージも……!

そんな生活を送っていたので、中学3年生の進路相談では「僕、落語家になります」という話をしました。それを聞いた担任の先生に「落語家になるのはええけど、せめて弟子入り先くらいは決めてこいよ」と言われ、進路先を決めるようなノリで師匠を決めることになったんです。そこで、当時から可愛がってもらっていた桂枝三郎師匠に正式に弟子入りすることに決めました。

――落語家の弟子には、どんな方法でなるのでしょう?

弟子になるには、直談判しか方法はありません。師匠を出待ちして「弟子にしてください!」とお願いする必要があるので、まず、師匠が出る落語会のチケットを買いました。少しややこしいのが、落語は弟子入りに失敗したら「じゃあ他の師匠に……」というわけにはいかない世界なんです。この人が大好きで落語家になりたい、という姿勢じゃないといけないので、断られてしまったら落語家になる夢は閉ざされてしまう。この一言で人生が決まると思うと緊張して声をかけられなかったのですが、ガチガチになる僕の姿を見かけた師匠が「この後、飯行くか」と誘ってくれて。スペインバルでご飯を食べながら「お前、弟子入りに来たんやろ。桂枝之進って名前考えてんねんけどどうや」と、言ってくれたんです。それはもう、嬉しかったですね。財布を渡されて「ここの会計払っといて。弟子としての最初の仕事や」とひと言。こうして、15歳で僕の落語家人生が始まりました。

――始まりからドラマチックですね! 5歳のときは、なにもわからないまま落語に魅了されたかと思うのですが、現在の枝之進さんが思う落語の魅力とはなんでしょうか?

落語って、エンターテインメントの究極形だと思うんです。たったひとりで、言葉だけでいろいろな世界をつくることができるし、その世界の奥には落語家自身の個性も見えてくる。その人自身の人間力で笑えたり、噺の見え方も変わってくる。属人性の高い芸能だと思います。それが代々続いてきたという文脈も面白い。また、古典落語(江戸時代から明治時代・大正時代にかけてつくられた落語の演目)だと一門で受け継いできた噺があります。それを覚える時、まず師匠の型で覚えますが、大師匠の五代文枝の型も参考にします。桂一門のDNAとして受け継がれてきたものを取り入れて、自分はどういう感覚でやっていくのか、ということを考えるのもまた面白いんです。

――弟子入りしてから、どのような過程を経て稽古が始まったのですか?

3ヶ月ほど見習いとして師匠の身のまわりのお世話をしてから、週に一度、師匠の家へ通うようになりました。稽古では、座布団が2枚だけ置いてある部屋で師匠と向かい合って座り、目の前で3回同じ噺を聞かせてもらい、その場で反復するんです。「三遍稽古」という古典的な稽古スタイルなのですが、3回で噺を覚えないといけなくてすごく難しい。途中でセリフが詰まると最初からやり直しです。当時は、稽古が終わったらすぐ師匠の家の前で覚えた噺をボイスレコーダーに吹き込んで、必死で覚えました。

――テキストはないのですね。

間合いや抑揚が大切なので、文字だけだと分からないんです。だから師匠の話し方を真似て録音した自分の声を聞いて、書き起こした台詞をすべて頭に入れて、翌週の稽古に挑む。OKが出たら、また新しい噺を教えてもらって……ということを3年間繰り返していました。20分の噺のうち、一度の稽古で4分の1覚えて、4週間でひとつの噺をマスターするんです。修業が終わるころには全部で30本ほどの噺を教わりましたね。

――そのほかにもやることがあり、かなり忙しい毎日を送っていたのでは?

師匠の仕事について行ったり、寄席の楽屋の雑用をこなす楽屋番、自分の前座仕事、アルバイトなど……。師匠の家での稽古の前日は、大阪市内を歩き回って夜通しひとり稽古していましたね。落語は歩きながら覚えるのがいいと言われていて。というのも、歩いている時の間合いってその人が持っている無意識のテンポなんです。だからそれに合わせて練習すると、自分らしい落語が出来上がるんです。ひたすら繰り返しましたよ。

――3年間の修業を経て『Z落語』が始まったかと思います。この活動のきっかけは?

2020年に年季が明けて「仕事をいっぱい増やすぞ!」というタイミングで、コロナ禍に突入しました。戦時中でも開いていた寄席が、この時ばかりは閉まってしまった。落語界にとって初めての出来事で、どうするべきなのか師匠方にも答えがないなか、自分にはなにができるのかと考えました。その結果、落語界に入った当初に感じていた「同世代にもっと落語を広めたい」という想いに行き着いたんです。ちょうどそのタイミングで、渋谷に当時最先端だった通信システム「5G」の基地局があり、実証実験の参加者を募集しているのを見つけて。この技術を使えば同世代の落語好きが増えるかも、と思い行動に移しました。そのプロジェクトに参加するため、SNSで知り合い仲良くなっていた同世代のクリエイターに声をかけて『Z落語』を立ち上げたんです。---fadeinPager---

「同世代に届けたい」、強い想いが生んだ新たな発想

――『Z落語』では具体的にどんな活動をされてきたのですか?

まず最初は、5Gを利用した落語の配信です。これまでタイムラグがあった、オンラインでのお客さんとのやり取りが瞬時に行えるようになったので、対面と変わらないようなリアクションをもらえる配信になりました。もちろんいい試みではあったのですが「もっと同世代がリアルで落語を見に行く現象を起こしたい」「カルチャーをつくりたい」という気持ちがさらに強くなって。(コロナ禍での)規制が緩和された頃に、オフラインのコミュニケーションの良さを再確認できるような新しい寄席をつくることに決めました。こうしてできたのが、落語とクラブカルチャーをミックスしたイベント「YOSE」です。

――実際に同世代の方はいらっしゃったんですか?

ありがたいことにリリースしてすぐに大きな反響があり、チケットは同世代を中心にすぐ売れました。当日は、直前まで彼らに落語が受け入れられるか不安でしたが、DJの出囃子に合わせて高座に上がって話し始めると、古典落語がすごくウケたんです(笑)。本当に嬉しかった。興味があるのは自分だけと思っていたけれど、きちんと届いていなかっただけなんだとわかりましたね。明るい未来が見えました。

――それは嬉しいですね。これまで受け継いできたものを大切にしつつ、新しい試みにも挑戦されていますが、落語家として活動するうえで大切にしていることはありますか?

“故きを温ねて新しきを創る”という意味の言葉「温故創新」を大切にしています。大阪での寄席の生活は、故きを温ねる部分。自分が本物の落語家である、ということを高座に上がることで改めて確認できるんです。そして「YOSE」や最近出演した「スターバックス ロースタリー座」のようなイベントで、落語の裾野を広げていく。このバランス感覚は『Z落語』を始めたときから大切にしています。新しいことばかりやっていると落語家としての自信を無くしてしまうだろうし、ずっと寄席にいたら同世代のお客さんへ落語を届ける機会が少ないので。

――枝之進さんの試みを知った師匠方はどんな反応をされていましたか?

「面白いことやってるやん」「なにやってるかはよく分からんけど、いいと思う」「応援してる」と、師匠や先輩方は言ってくださっています。勝手なことして怒られるのでは? というイメージを持たれる方も多いと思いますが、そのイメージがあることこそが伝統の世界にとっては良くない。実際は、むしろ理解してくれる方ばかりです。批判をしてくる人がいたとしても、自分が江戸時代から続く伝統を繋ぐ上でなにができるのか、考えてやるだけだと思っています。

――これからも新たな試みを続けていかれると思いますが、どんな未来を描いていらっしゃいますか?

変わらず、同世代の日常に落語を落としていきたいと思っています。街を散歩していたら軒先で落語をやっている、TikTokを開いたら落語の動画が流れてくる、というように、リアルとメディアを使い分けながら、生活の延長線上に落語をどんどん出現させていきたいです。最近は音楽プロデューサーと一緒に、落語に受け継がれる語感・リズムと、テクノの電子的にコントロールされたリズムを調和させた音楽ユニットを始めたり、大型LEDビジョンを使った落語のビジュアライズなどにも挑戦しています。

---fadeinPager---

『キョートン』

披露するすべての新作落語がネタ下ろしとなる、単独公演企画の第1回目。今回のテーマは「京都を入り口とした異世界」。6月12日に「渋谷 ばぐちか」にて開催予定。

『スターバックス ロースタリー座』

「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」5周年を記念したイベント。店舗に通い詰め、バリスタたちとの対話を経てつくったコーヒー落語「喫茶みどり」を披露した。