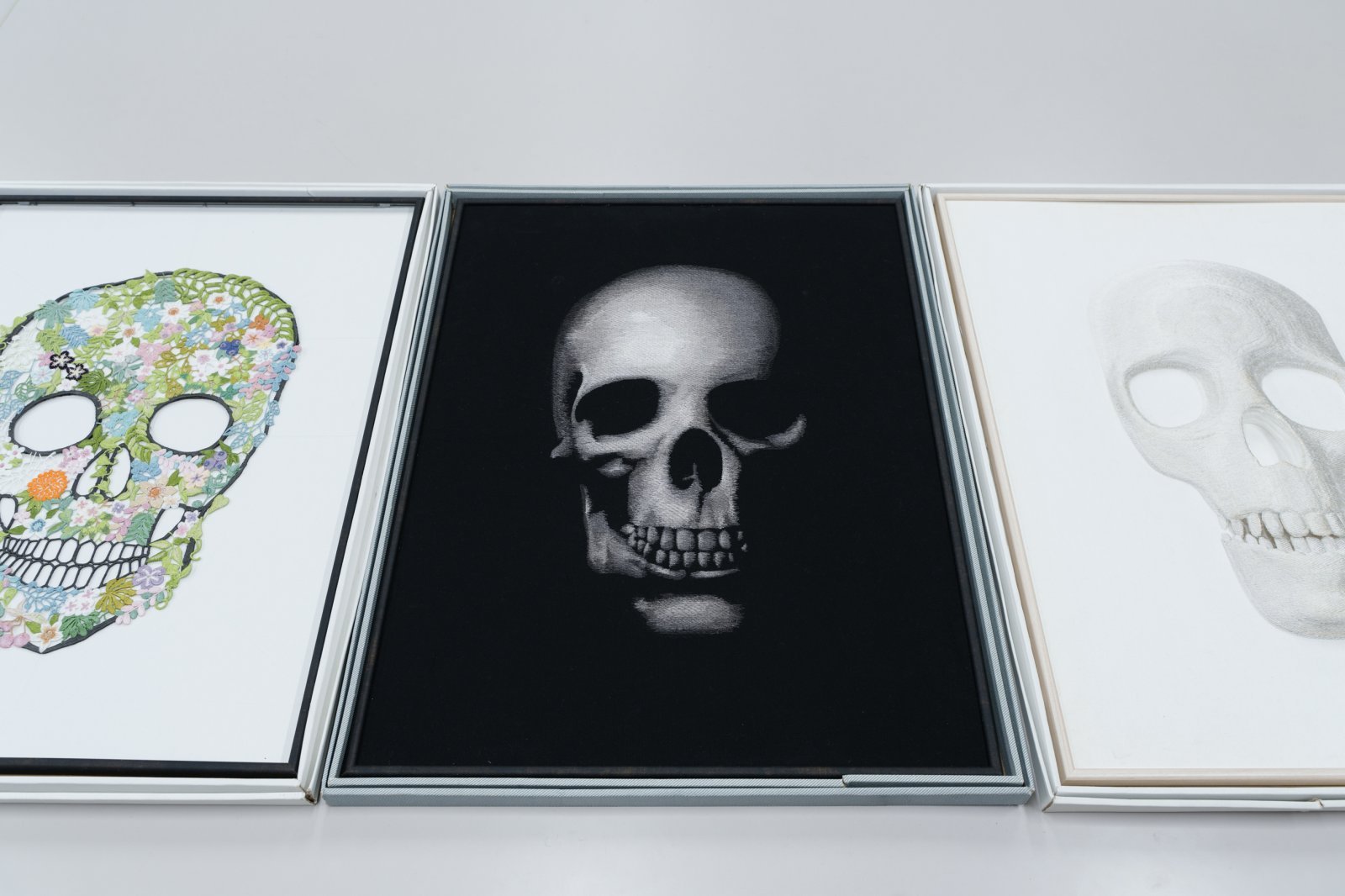

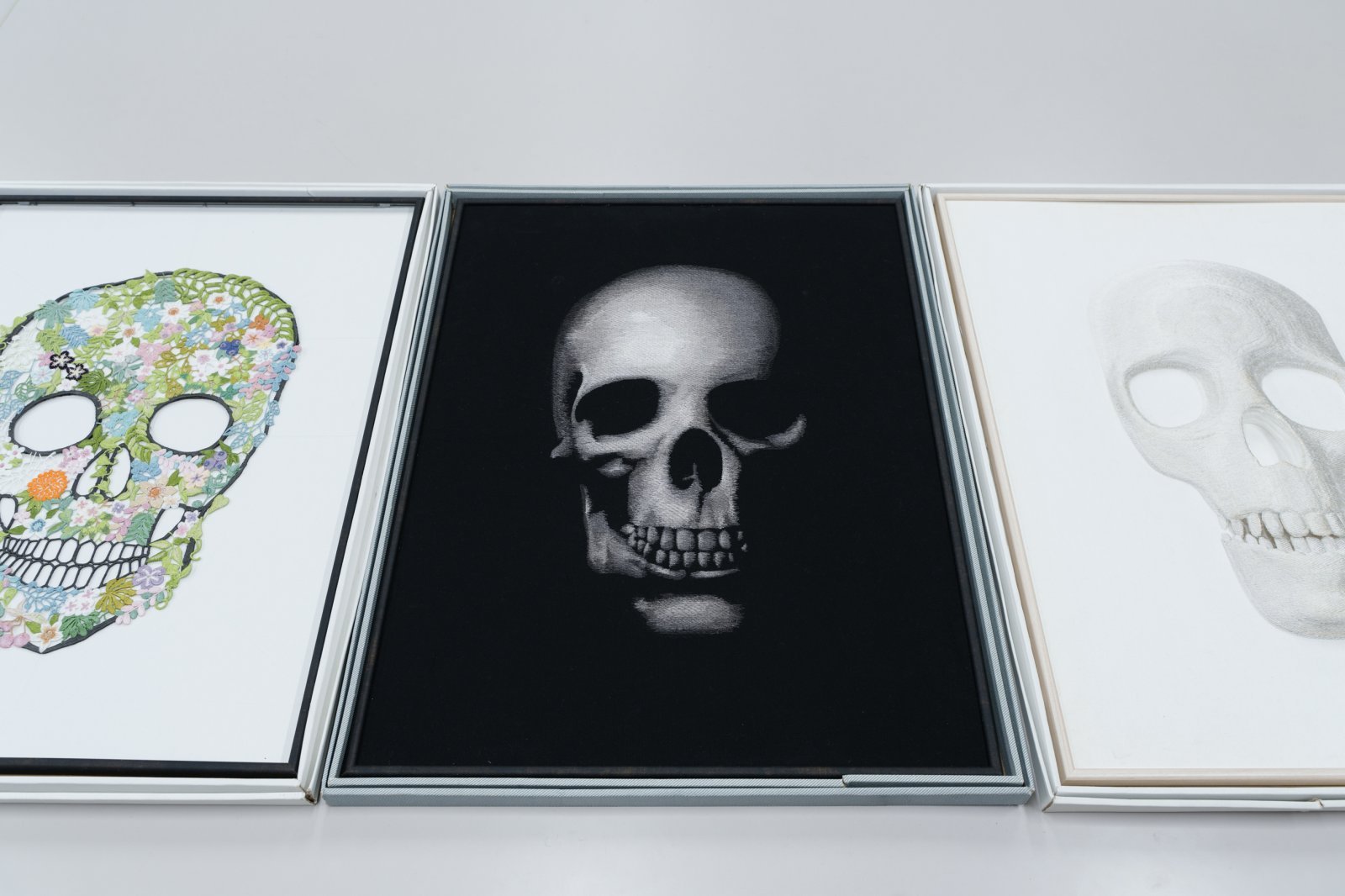

怖く感じるはずのスカル(頭蓋骨)が、淡いパステルカラーで穏やかな顔つきになった。スカルを埋め尽くしたのは花と草木のレース刺繍。長い年月が経ち、朽ちたものが再生していくような幻想世界。黒額縁の中央に浮かせた立体物の浮遊感と揺らぎが、優しいムードを格別に引き立てる。

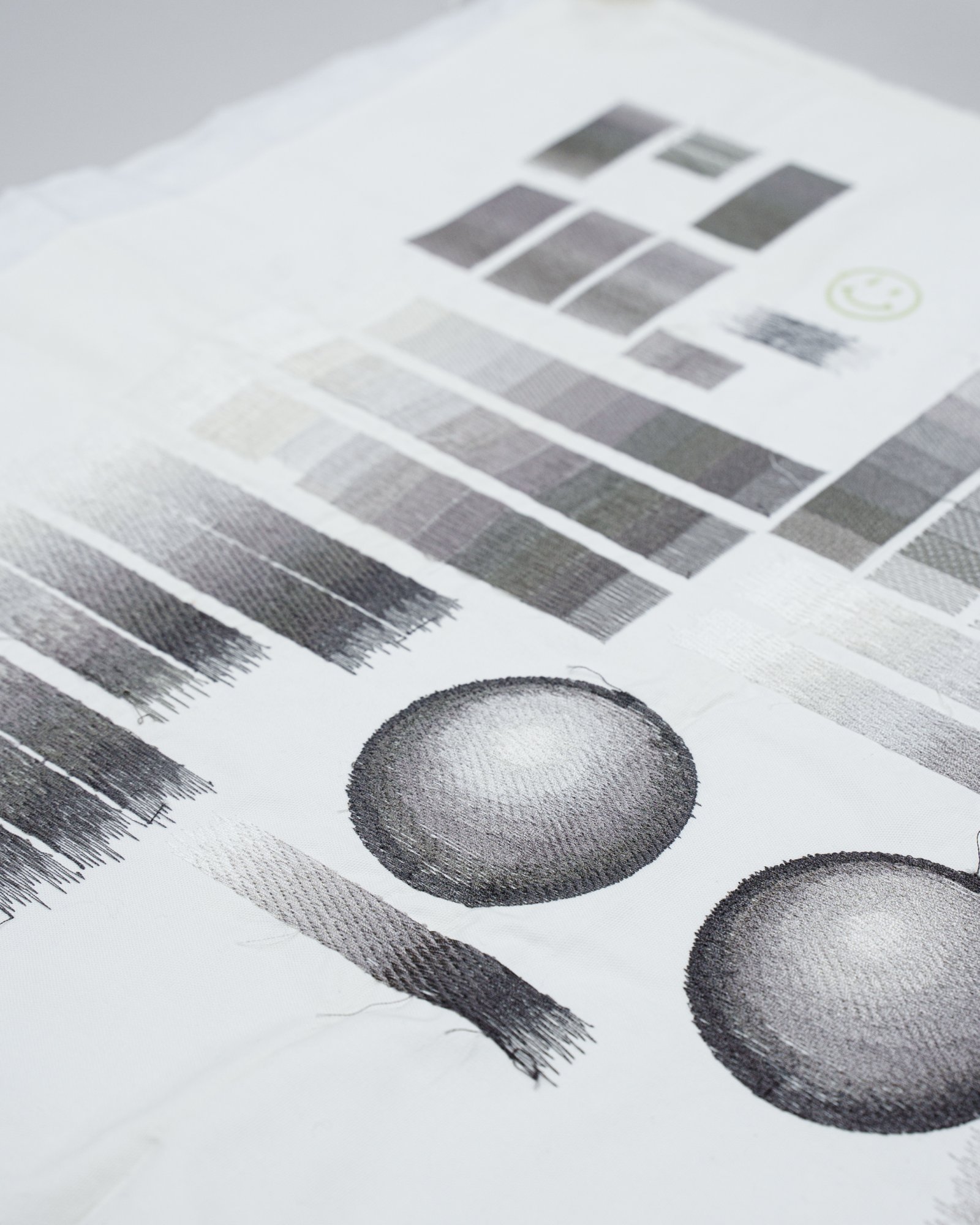

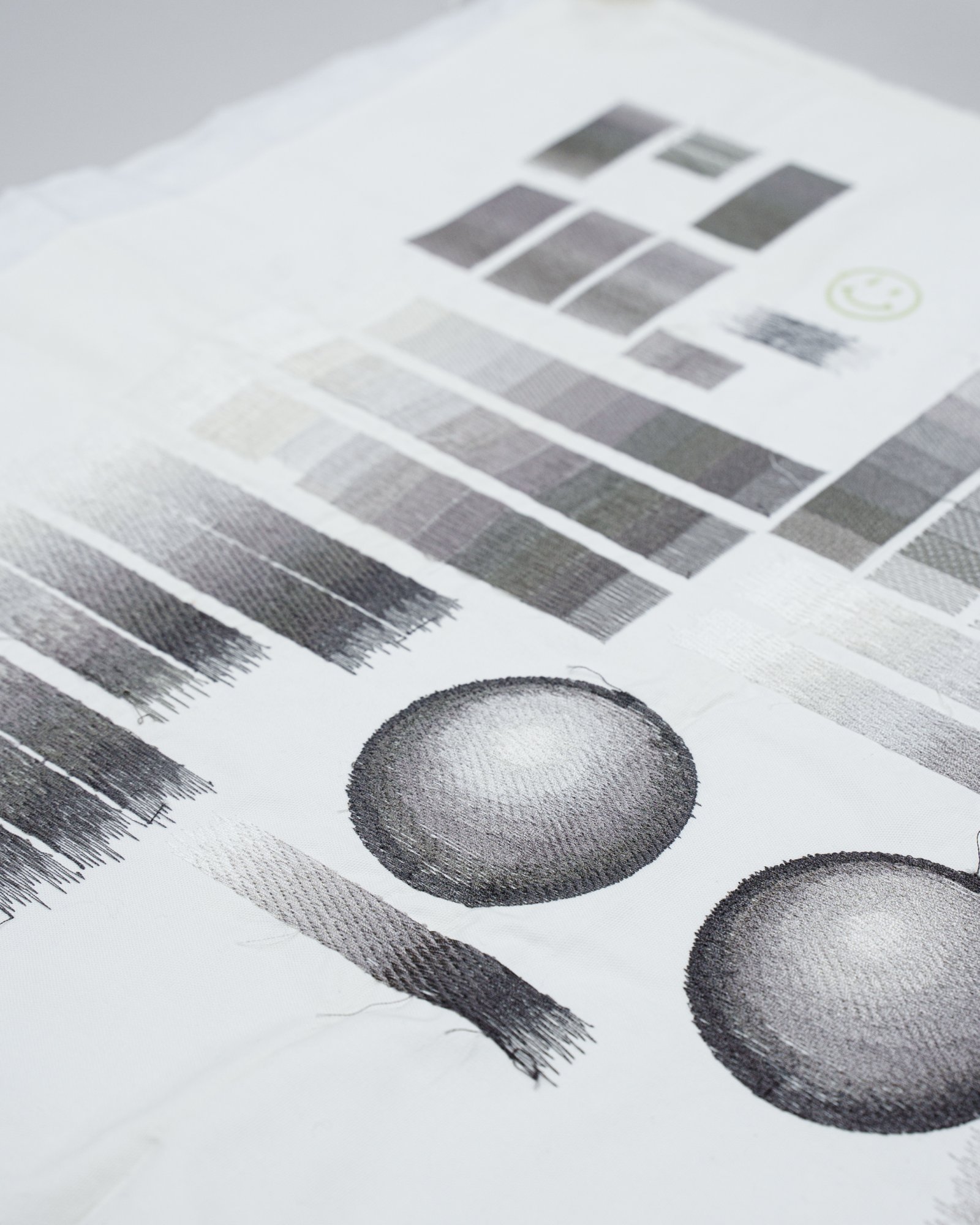

人の心を掴むこのオブジェクトを制作した人物は、文化学園大学で教鞭をとる若月宣行(わかつき・のりゆき)。刺繍とニットを専門に研究し学生を指導する教員だ。服装学部 ファッションクリエイション学科に属している。実はこのスカルはアートを目的にした作品でなく彼の研究成果のひとつ。手仕事に思えるが、実は刺繍工場が導入する工業用マシンでつくられている。「アートをつくりたくて技術開発した」発想と逆の、「工業技術でどこまでできるかを探求した」成果なのである。

---fadeinPager---

「大切なのは作品性の高さよりも、社会に役立つ可能性を見つけ出すこと」

そのように若月先生は言う。

「研究室に工業用マシンが導入されたのは約10年前ですが、当時工業用(アパレル用)刺繍機を設置した大学は文化学園大学が初めてだったと思います。わたしが担当者になりマシンを操作するようになりました」

通常は糸1色だけのレース刺繍の常識を覆すべく、このスカルでは15色の組み合わせに挑戦。入念にコンピュータープログラムを組み、マシンに糸を配置してつくり上げた。スカルの目や歯などの黒いアウトラインも、すべて同時に刺繍された総刺繍仕上げだ。

「レースの美しさを際立たせるため隙間をつくり、2Dを3D化して奥行きを表現しています」

そう説明する若月先生の作品を眺めると、美しさ、かわいらしさ、ユーモア、「再生のシンボル」など何層ものレイヤー構造を感じる。単に資料として研究室に置くだけを目的にしたオブジェクトに留まらない見事な完成度の高さ。日本を代表するファッション系大学の教員ならではのこだわりなのだろう。

---fadeinPager---

---fadeinPager---

マシン刺繍の可能性を探ったこれらの作品は、わたしたちが暮らす社会にどうフィードバックされていくのだろうか。若月先生は作品のデジタルデータを保管している。やろうと思えば同じものを再現させることが可能なのだ。過去の歴史において一流職人が膨大な時間を掛け手仕事で刺繍してきた複雑な一点モノを量産できる。無駄なく効率がいい、SDGsなモノづくりでもある。

近い将来に江戸時代の版画の浮世絵やプリントTシャツのごとく、誰もが凝った立体刺繍を服として着たりポスターのように部屋に飾ったりできるかもしれない。ハイテク工業マシンこそがアナログな温もりを生み出す、ロボットと人の共存のような新しい未来的世界の訪れだ。

※この記事は文化学園大学 公式サイト内「BUNKA RESERCH 教員 ✕ 研究#03」を元にしたものです。

---fadeinPager---

【画像】大学教員が生み出した刺繍スカルアート、工業技術の未来を探るファッション最前線を追った

---fadeinPager---

---fadeinPager---

---fadeinPager---

---fadeinPager---

ファッションレポーター/フォトグラファー

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。