作家

鹿児島 睦

1967年、福岡県生まれ。美術大学卒業後、インテリア会社に勤務しディスプレイやマネジメントを担当する。2002年より、福岡市内にある自身のアトリエにて陶器やファブリックを中心に制作活動を開始。国内外で個展を開催している。

独自の世界観をつくり上げながら、陶芸にとどまらない作品を発表し続けている鹿児島睦。初の大規模個展も開催されているいま、制作の現場を訪ねた。

Pen最新号は『デザインと手仕事』。テクノロジーの進化が目覚ましい現代において、いま改めて人々は、手仕事に魅了されている。しかもそれを、使い手である私たちだけではなく、つくり手であるデザイナーや建築家たちこそが感じている。手仕事に惹かれるのは、手の温もりを感じられるから──そんなひと言にとどまらない答えが、ここにある。

『デザインと手仕事』

Pen 2023年10月号 ¥880(税込)

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら

---fadeinPager---

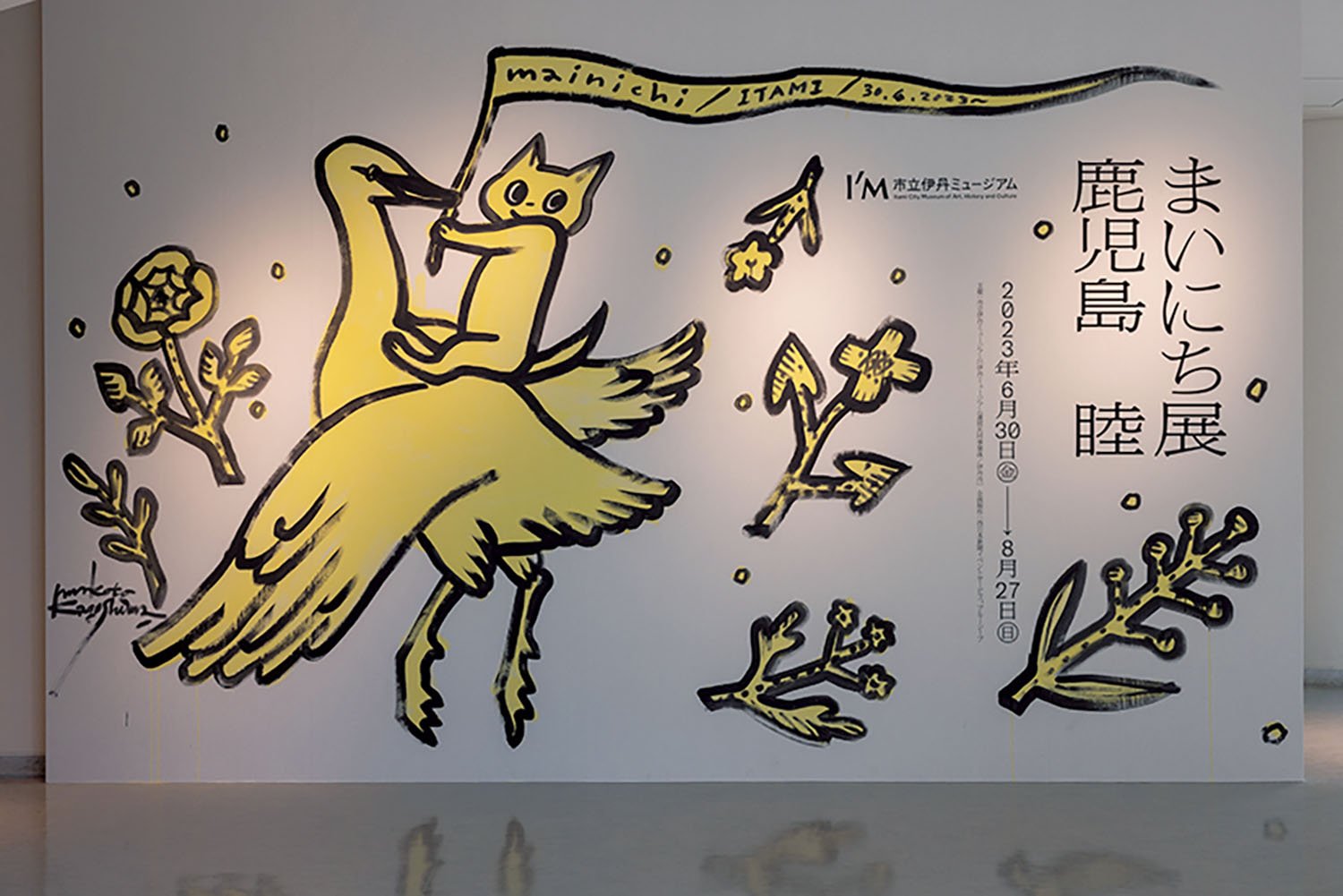

陶芸家でアーティスト、鹿児島睦の代名詞的な作品は、植物や動物をモチーフにした図案を施した絵皿だ。2002年から本格的に作陶を開始して以来、国内外で多くのコレクターを魅了している。今年6月から初の大規模個展『鹿児島睦 まいにち』も始まり、10月からは東京、その後、静岡、福岡へと全国に巡回する予定だ。

鹿児島の拠点は福岡市内にある自宅兼アトリエと、郊外の一軒家を改築してろくろを置いたアトリエ。立体オブジェや大きな絵皿などは、広いアトリエでつくる。

粘土を成型し乾燥させて白土を塗ってから、染付の下描きや蝋抜き、顔料を使った下絵付けや鉄絵付け、掻き落とし、といった技法で絵を完成させ、釉薬をかけて電気釜で焼成するまで、すべて手作業。部分的に家族も手伝うが、弟子や職人がいたことはない。制作しながらこまめに片づけ、最後は床を雑巾がけして終了、というルーティンによって整然と保たれている心地よい空間には驚かされる。

「磁器をつくる工房は、磁器が嫌う鉄分を避けておく意味もあって、床でご飯が食べられるくらい、きれいです。それに比べると、僕がつくるような陶器の作業場は土足が基本で汚れていることが多い。でも、きれいにしておくこともできる、と証明してみせたい気持ちもありますね」

乱雑さとは無縁なアトリエでは、アルヴァ・アアルトのダイニングテーブルが作業台。打ち合わせスペースに揃っているのはハンス・ウェグナーの家具。そこに海外のアンティーク店で見つけた小物類や照明をコーディネートし、季節の花を飾る。鹿児島が1枚の皿の上に描き出す無国籍な雰囲気や想像の世界の延長線上にある場所なのかもしれない。シンプルでありながら独自の審美眼で選び抜かれたもので満ちている。

さらに興味深いのは、こうした絵皿をつくるために使う道具が、どれも一般的なものであること。

「誰でも入手できる材料でつくるのがテーマでもあります。たとえば、掻き落としでは、探針(たんしん)という歯医者さん用の医療機器を使うこともありますが、傘の骨もいいです。クッキーの抜き型も、少し変形させたりしながら使います。特別ではない素材と道具で、いかに効果的なものをつくれるかと考えますね。それは、個性とか自分らしさを表現したいというよりも、人に楽しんでもらいたいという意味での効果のこと。だから、料理を盛り付けて使っても、飾ってもらってもいいんです」

---fadeinPager---

熟練の腕を信頼し、コラボレーションを楽しむ

鹿児島の作風を特徴づける大胆なモチーフは絵皿以外でも展開されている。一澤信三郎帆布のトートバッグ類、ジャム専門店「ロミ・ユニ コンフィチュール」のパッケージなど、コラボレーションの領域は広い。相手との関係性が新鮮な刺激になるのだという。

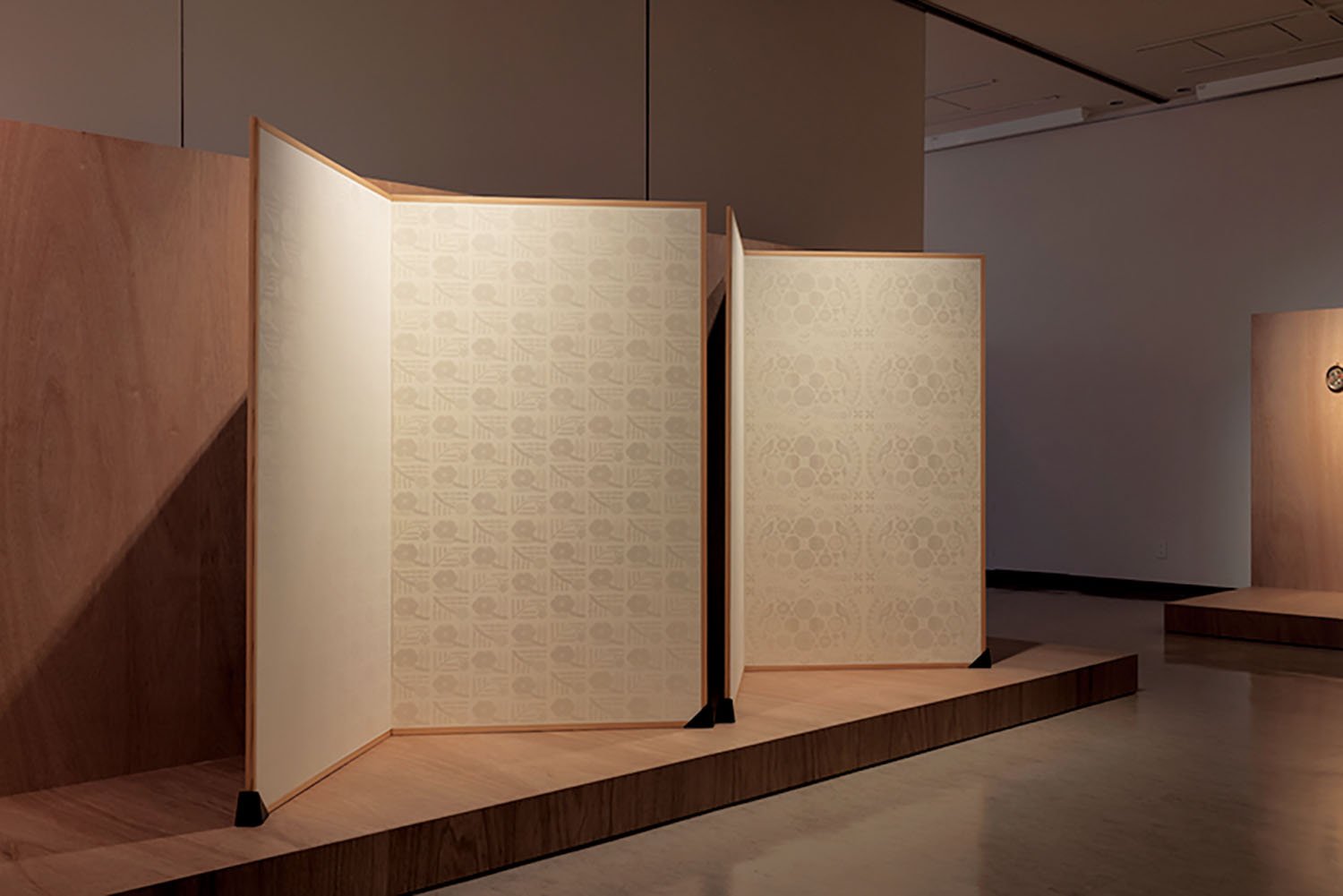

京都の西陣に工房を構える唐紙専門店「かみ添」との共作も、そのひとつ。今回の個展のために、新たに2つの柄を描きおろした。和紙に白い胡粉と白いきら(雲母の粉)で刷り上げた唐紙は、光の加減によって、階調が異なる白の表情が浮かび上がる。

「下絵を描きながらかたちを決めていきました。それを職人さんが木の板に彫る工程では、細かい点や線まできちんと刷れるようにアレンジしてくださいと委ねます。分業で進める熟練の腕を全面的に信頼しているので自分がつくったものと100%同じにしてほしいとは思いません。最初にいつもとは違う図柄で挑戦してみたら、かみ添さんは『鹿児島さんらしい絵がいいと思いますよ』と本質を見極めていらっしゃり、和紙の色も奇抜で特別なものをお願いしたら、『白が美しいです』と的確な助言をくださる。唐紙は本来、薄暗い日本間に置き、ロウソクの灯りで見るものです。その原点に近い仕上がりになったと思います」

徳島の藍染工房BUAISOUと制作した風呂敷も、すぐにファンの心をつかんだ。絵皿から始まった鹿児島の世界は、ひとりの手仕事で完結する陶芸の枠を超え、異素材や技術とともに、広がり続けている。

初の大規模な展覧会が、全国で巡回中

近年、国内で鹿児島睦の作品を直に見ることができる機会は少なかった。6月から市立伊丹ミュージアムでスタートした個展では、新作をはじめこれまでにはない作品が紹介されている。写真上から:即興で描いた会場入り口の壁画、和紙照明の林工芸とつくったランプ、200枚もの新作絵皿、かみ添とつくった唐紙の屏風。職人とのコラボレーション作品にも注目をしたい。他にも鹿児島の「まいにち」を映したドキュメンタリー映像も見逃せない。

『鹿児島睦 まいにち』

会期:10月7日〜2024年1月7日

会場:PLAY! MUSEUM

●東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟2F

TEL:042-518-9625

営業時間:10時〜17時(月〜金) 10時〜18時(土、日、祝)

※入場は閉館30分前まで 無休 料金:一般¥1,800

https://play2020.jp

『デザインと手仕事』

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら