今、江戸の佃煮が旨い。

と、僕だけが注目しているのかもしれませんが、とにかくご飯のお供に最高な、江戸の情緒があふれる甘辛い佃煮が大好きなのです。外食よりも家ごはんの方が落ち着くという方のために、いきなりですがお気に入りの2軒をご紹介します。

老舗の佃煮屋さんでも、最近ではネット販売を行なっているところが多く、昔よりとても買いやすくなっています。しかし僕のおすすめは、東京下町散歩をしつつ、趣のある店舗に出向いて、旬の佃煮にするか、それとも定番の佃煮にするか、ひたすら悩んで今夜のご飯のお供を見つけるのがおすすめです。

江戸の佃煮といっても、お店によってまったく味が違います。一見、全部茶色くて見分けが付かないのですが、一度騙されたとおもって何軒か食べ比べしてみると味の違いにびっくりするはずです。是非、ご自分のお好みの佃煮を探してみて欲しいのです。

おすすめの2軒をご紹介する前に、佃煮の発祥について説明したいと思います。

その昔、大阪冬の陣、夏の陣で徳川一行を助けた、摂津国佃村(現在の大阪市淀川区佃町)の庄屋、森孫右衛門やその漁民たちを、江戸につれてきました。その際、徳川幕府が、鉄砲洲の干潟と特別な漁業権を彼らに対して永久的に許可しました。彼らが移り住んだ島が、現在の「佃島」となっていきます。その後、安政五年(1858年)に棒手振りの青柳才助が、日本橋呉服町で、佃島漁民の雑魚の塩煮を『佃煮』と名付けて、販売したのが佃煮の始まりだそうです。

では早速、僕がご紹介したい1軒目のお店です。

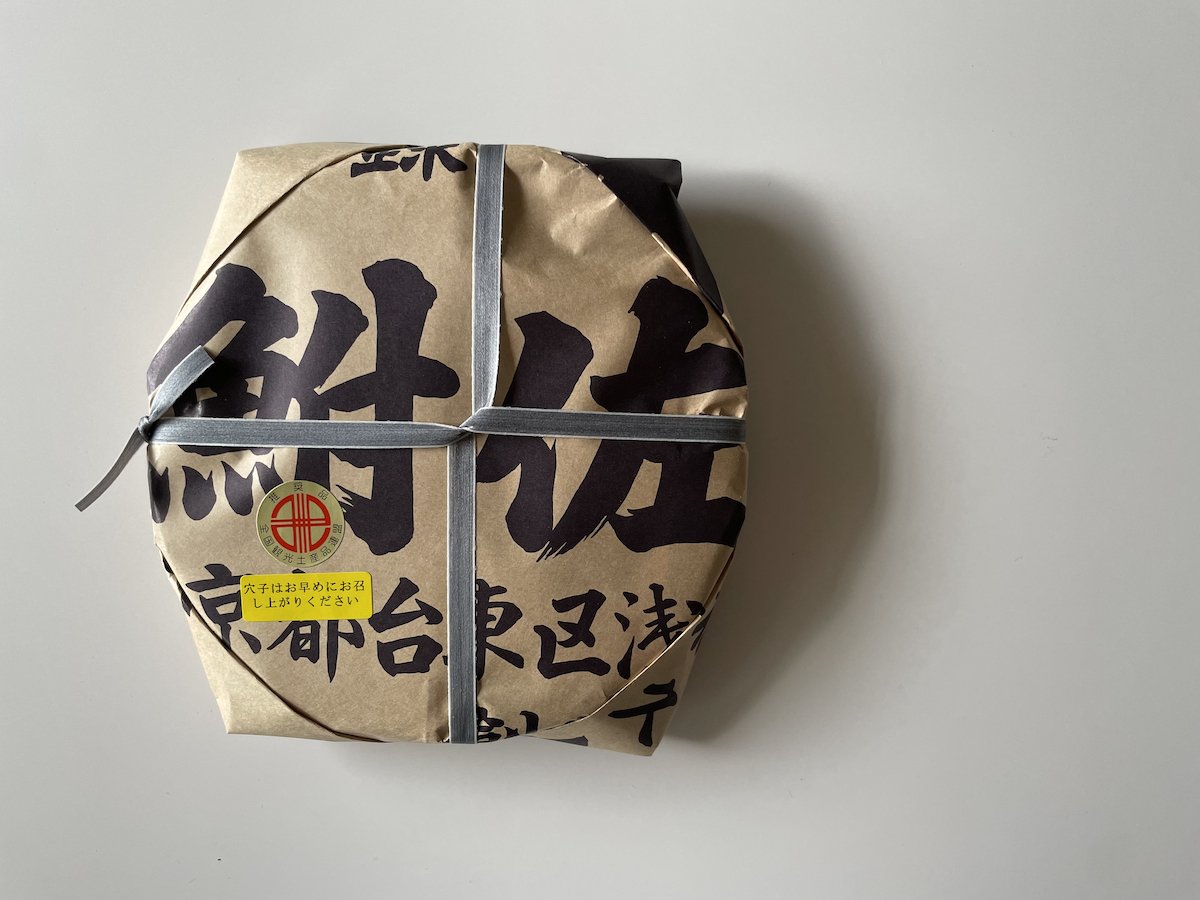

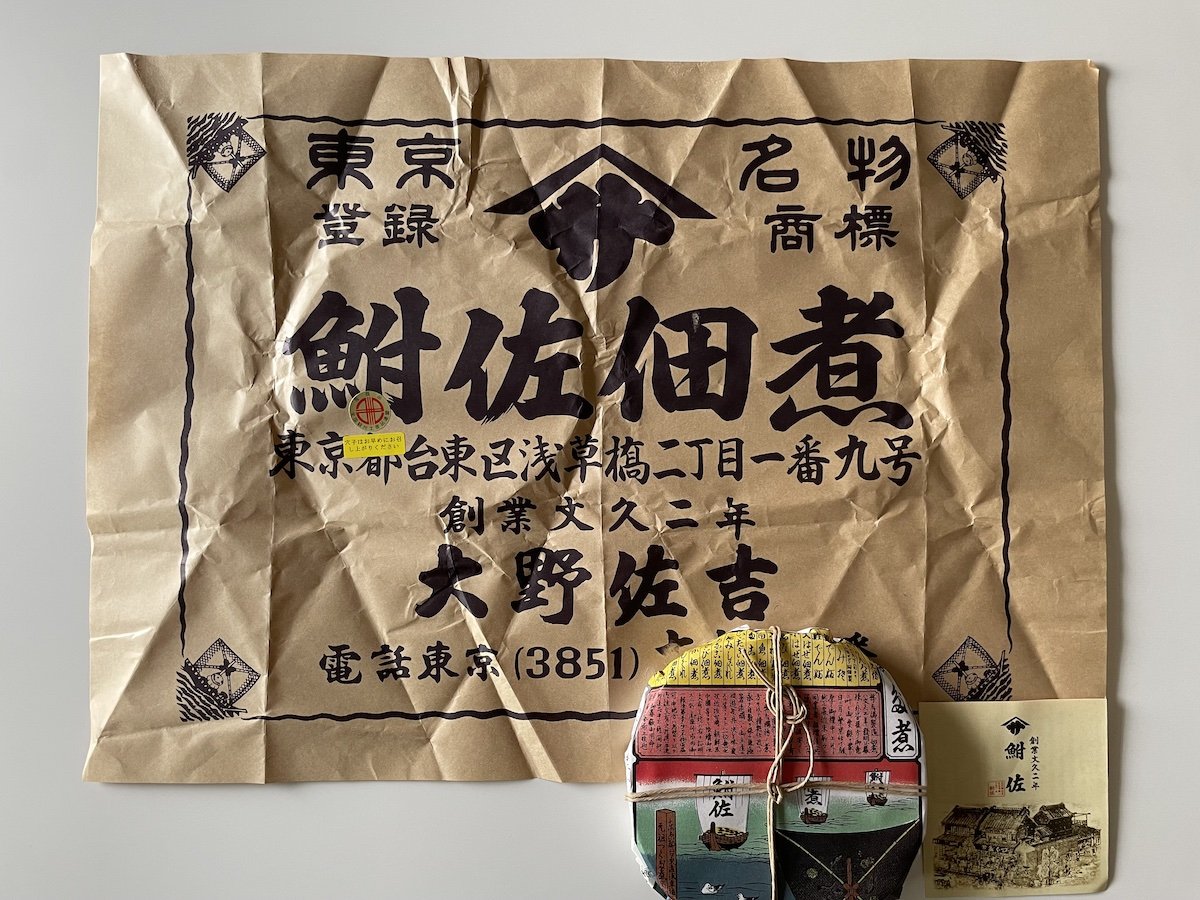

浅草橋にある「鮒佐」の佃煮です。

「鮒佐」は文久2年(1862年)幕末の激動期に創業しました。船橋出身の大野佐吉によって、塩煮だった佃煮を素材ごと種類分けして、当時高価だった醤油を初めて使用したということで、現在の佃煮の原型を作ったそうです。江戸の佃煮の中でも、醤油の味をしっかり感じることができる佃煮。

僕にとっては、幼少期から食卓に並んでいた原風景的な佃煮です。

職人に頼ることなく、主人自らが釜にたち、一子相伝の製法で昔と変わらず薪で作っています。佃煮づくりには、火の使い方がとても重要で、薪は火力が強すぎず弱すぎず、熱が均等にまわってくれるそうです。お店は浅草橋の駅から徒歩3分くらいの場所にあり、引き戸をあけると陳列されたガラスケース、横の棚には佃煮を詰める曲物や折詰の箱がびっしりと並んでいます。お店の引き戸を開けて、木の香り、醤油を炊いた香りを感じられるのも、浅草橋まで買いにきた甲斐があったなと思える瞬間なのです。

しっかりと醤油で煮込んでいるのにもかかわらず、それぞれの素材の風味が残っている「鮒佐」の佃煮。牛蒡や昆布、海老やあさり。噛み締めると素材の風味と醤油の香りがふわっと口の中でひろがるのです。熱々のご飯の上に、「鮒佐」の佃煮を乗せて食べるだけで幸せなのです。夏場は、冷や飯の上に佃煮を乗せて、氷水をかけてサラサラと食べるのも美味しいのでおすすめです。

祖父が浅草に住んでいたこともあって、幼い頃にみていた記憶に残っているパッケージデザインでもあります。このパッケージ改めてみると、とにかく秀逸なのです。巻いてある包み紙は、鮒佐のチラシのようなデザイン。どの情報にも何一つ無駄がなく、化合物は含まれておらずなく、紙や木、包まれている紐まで機能的且つ自然に還るものだけで包まれています。掛け紙には初代が佃煮と出会った、江戸時代のしらうお漁の様子が描かれています。

やはり休日の僕のおすすめは、浅草橋まで出向き「鮒佐」で佃煮を買い、「駒形どぜう」を食べて、浅草寺までふらふら酔っ払いながらと歩いてお参りするというような散策コース。参拝帰りには「神谷バー」で電気ブランを飲み、チェイサーに生ビールを頼むという江戸っ子的な遊びもおすすめです。

さて、次にご紹介したい2軒目は、柳橋にある「小松屋」の佃煮です。

ここは、きゃら蕗の佃煮が狙いです。1895年に創業した柳橋にある東京でも有名な佃煮店です。古い歴史を持ちながら「継ぎ足し」を行わない事を信条としています。醤油、甘みともに控えめで、上品な味わいだと思います。

明治14年に小松川で創業した船宿が、昭和2年に当時花街として栄えたこの界隈に移転。戦後になって料亭に訪れた客の土産用に佃煮を販売し始めて、現在に至っているそうです。小松屋は、鮒佐ほどの醤油塩分の強さはなく、比較的大粒でコクのある美味しく食べ易い佃煮です。やはり、炊きたての熱々の白いご飯と一緒に食べるとなんとも言えない美味しさが広がります。あの池波正太郎も贔屓にしていたとか。

日本橋三越の地下でも購入できますが、何といっても、隅田川に神田川が合流する手前に架かる柳橋、その袂にある風情ある店構えが最高です。やはり店舗で買うことそのものが、小松屋の佃煮の美味しさにつながります。さらに、ひとつひとつ紐で括られた小松屋のオレンジ色の包装も可愛い。昔の江戸人が料亭遊びをして、紐で括られた佃煮をぶらつかせながら千鳥足で家路と向かっていたのだろうなという風情が、この包装から感じることができてしまうのです。

江戸うまれの佃煮は味が濃く、甘辛いイメージが強いのですが、僕は手土産に佃煮を差し上げるようにしています。特に関西の方にとっては味の濃さをガツンと感じるようで好き嫌いは分かれますが、東京みやげということでお渡しします。その中でも小松屋のきゃら蕗は、味わいがやさしく、焼魚や煮魚など横に添える箸休めとして最高です。きっと関西の方でも喜んでいただける味の佃煮です。

僕の場合、家で食事をするときはたいそうな肉や魚は不要で、簡単な惣菜で十分な時のほうが多いのです。目的は白飯を如何に引き立てるかを考えると、納豆か釜揚げしらすか、もしくは佃煮にたどりつきます。

贅沢な佃煮は贈答品で差し上げ、自分用は定番の佃煮を買い、土釜で炊いたご飯の上にのせ食べるという醍醐味。残った冷や飯があれば、番茶をかけてさらさらと食べる。佃煮は保存食で日持ちもするので、今日は何を食べるか選んで楽しむ、ひとり飯にとって最高なごはんのお供なのです。

近頃、散歩をするにはよい季節になってきました。江戸の風情を感じながら、ふらっと佃煮を買いに行きませんか?

ブランディング・ディレクター

NTT、米国系ブランドコンサルティング会社を経て、2008年にバニスター株式会社を設立。同社代表取締役。P&Gや大塚製薬、サイバーエージェント、ワコールなど国内外50社を超える企業や商品のブランド戦略とデザイン、人財育成まで包括的なブランド構築を行う。主な著書に『ブランドストーリーは原風景からつくる』、『Brand STORY Design ブランドストーリーの創り方』(いずれも日経BP)。法政大学大学院デザイン工学研究科兼任講師。

Twitter / Official Site

NTT、米国系ブランドコンサルティング会社を経て、2008年にバニスター株式会社を設立。同社代表取締役。P&Gや大塚製薬、サイバーエージェント、ワコールなど国内外50社を超える企業や商品のブランド戦略とデザイン、人財育成まで包括的なブランド構築を行う。主な著書に『ブランドストーリーは原風景からつくる』、『Brand STORY Design ブランドストーリーの創り方』(いずれも日経BP)。法政大学大学院デザイン工学研究科兼任講師。

Twitter / Official Site