「一休さん」の名で親しまれている室町時代の僧侶、一休宗純(いっきゅうそうじゅん、1394-1481年)。アニメや絵本によって、痛快なとんちを披露する一休さんのイメージが広まり愛されてきたが、2016~17年にNHK Eテレで『オトナの一休さん』が放映されると、文字通り大人のファンが急増。利益や名誉を求める当時の禅宗を批判し、僧侶であるが禁忌である酒を飲み、女性との情交を詩に詠む一休の破天荒な生きざまと、深い慈愛の心が関心をよんだ。

一休の没後540年を数えるこの秋、ゆかりある京都のふたつの寺で、見逃せない特別展示・特別公開が始まっている。一休が後半生を過ごした酬恩庵(しゅうおうあん、通称・一休寺)と、大徳寺の塔頭寺院で一休が開祖である真珠庵だ。

---fadeinPager---

酬恩庵は、荒廃していた妙勝寺を一休が建て直し、酬恩庵の名で復興した古刹。京都の南部、京田辺に位置し、喧騒の届かぬ場所のためか、総門から艶やかに染まるもみじに迎えられ歩みを進めるうちに、不思議と心が穏やかになる。一休は晩年、森女という盲目の女性とここで暮らしたという。酬恩庵には、一休が応仁の乱の際に京都・東山から移築した虎丘庵(こきゅうあん)という建物が残る。その隣は一休が生前建てた寿塔、宗純王廟。ここに一休は眠る。一休は後小松天皇の血を引くと伝えられている。

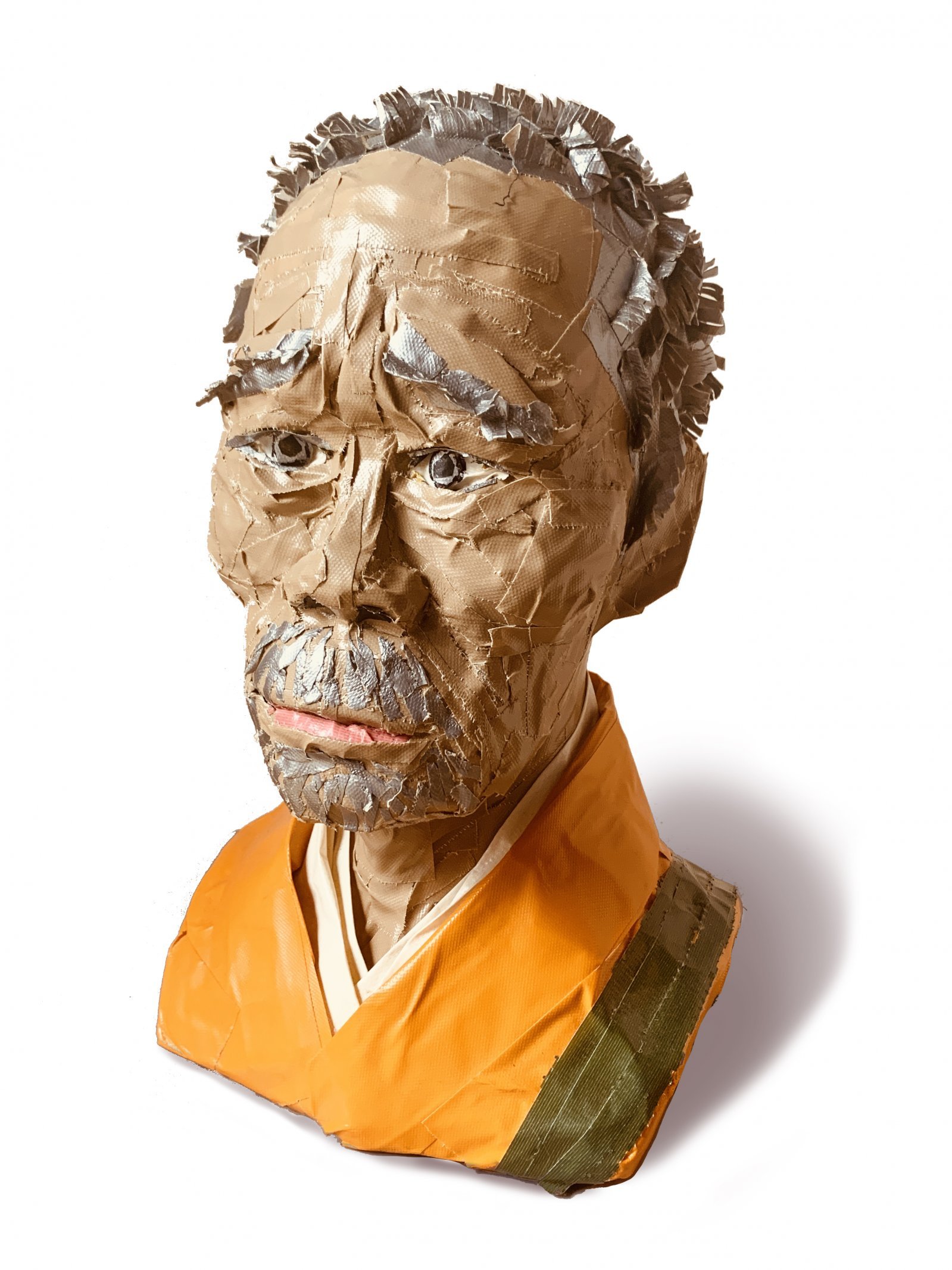

酬恩庵には一休の書や持ち物も残り、宝物殿で公開されているが、11月1日~28日は特別展『一休フェス Keep on 風狂』と題し、『オトナの一休さん』のイラストレーター、伊野孝行さんとのコラボ展が開催。酬恩庵に伝わる一休の有名な肖像画『一休宗純頂相』や一休自身の言葉や漢詩を収めた『狂雲集』などの宝物と、一休を現代的に解釈した伊野さんの作品が一堂に会する。また同時期に、ふだんは非公開の虎丘庵の特別拝観も実施。草庵造りの簡素で穏やかな建物を住職の案内で見学できる。一休の過ごした空間に座す、貴重なひと時だ。また、庫裏(くり)では、お茶とともに、伊野さんが自身の著書で書いた漫画を元にした、とんち菓子「通無道」が供される。

---fadeinPager---

---fadeinPager---

一方、大徳寺の真珠庵では、重要文化財に指定されている曽我蛇足と長谷川等伯による方丈襖絵全41面の、2014年に始まった修復が完成を迎え、12月5日までの特別公開が始まり美術ファンの間でも話題だ。真珠庵は一休を開祖とし、一休が没して10年後、1491年に堺の豪商、尾和宗臨によって創建された大徳寺の塔頭。方丈6室のうち中央の仏間には室町時代作の有髪の一休禅師像を安置、室中には「諸悪莫作」「衆善奉行」(悪いことをするな、よいことをしなさい)という一休が書いた『七仏通戒偈』がかかる。取り囲むのが、曽我蛇足による襖絵『四季花鳥図』だ。曽我蛇足は一休に禅の教えを受けた室町時代の画家で、抑制された筆致で枯淡な味わいを保ちつつ、花や生き物の生命をみずみずしく描き出している。

長谷川等伯の襖絵は、檀那の間に『商山四皓図(しょうざんしこうず)』、衣鉢の間に『蜆子猪頭図(けんすちょとうず)』が収められている。故事にまつわるもので、等伯が63歳という晩年の全盛期に描かれた。人物や松はもちろん、場の空気感までもが静と動を巧みに使い分けた筆致で描き出され、観るとその場に身を置くかのような没入感を覚えるほどだ。

コロナ禍によって心身ともに疲れる日々が続くいま、一休禅師にまつわる古刹を訪れる時間は心に穏やかさをもたらすだろう。特別公開されているこの機会に、足を運んでみてほしい。

酬恩庵 一休寺

住所:京都府京田辺市薪里ノ内102TEL: 0774-62-0193

拝観時間:9時〜17時 ※宝物殿は9時30分~16時30分

拝観料:一般¥500

http://www.ikkyuji.org/

特別展『一休フェス Keep on 風狂』

期間:11月1日~28日 ※会期中無休

時間:9時~17時 ※宝物殿は9時30分~16時30分

料金:通常の拝観料¥500に含まれています

https://kyotoshunju.com/temple/ikkyu-fes/

茶室「虎丘庵」特別拝観(事前予約制)

期間:11月3日、5日、9日、12日、15日、18日、24日、26日、27日、29日、12月2日、3日時間と定員:各日、11時、13時、14時、15時の4回開催、1回の定員は10名まで

内容:住職による「虎丘庵」案内(約20分)と自由拝観、その後庫裏にてお茶と限定和菓子「通無道」をご提供し住職とご歓談

予約方法:電話0774-62-0193へ、お申込みください

志納料:¥2,000 ※通常の拝観料¥500が別途かかります

※新型コロナウイルス感染拡大のため、開催内容・日時などが予告なく変更される場合があります。事前にお確かめください。

大徳寺 真珠庵『曽我蛇足・長谷川等伯 方丈襖絵修復完成記念』特別公開

住所:京都市北区紫野大徳寺町52公開内容:曽我蛇足・長谷川等伯筆 方丈襖絵(重要文化財)/史跡名勝 方丈東庭/通僊院庭園/書院通僊院/茶室 庭玉軒

期間:10月9日~12月5日

拝観休止日:水曜、10月21日、11月4日 ※11月3日は公開

拝観時間:9時30分~15時30分(受付終了)

拝観について:予約優先制・30分ごとに人数を限定して入場

予約サイトおよび電話(京都春秋:075-231-7015)でご予約ください。

予約サイト https://coubic.com/kyotoshunju/503058

(サイト・電話ともに拝観希望日の20日前から受付開始、6日前に受付終了)

※当日枠を先着順でご用意しています、予約のない方は当日真珠庵拝観受付にてお尋ねください。満席の場合はご容赦ください。

※小中学高校生、未就学児の方のご予約は、お電話でのみ受け付けています。

※大徳寺のほかの塔頭寺院はそれぞれ拝観概要が異なります。個別にお問い合わせください。

拝観料:一般¥2,000

問い合わせ先:京都春秋 TEL 075-231-7015

https://kyotoshunju.com/temple/shinjuan-fusumae/

※新型コロナウイルス感染拡大のため、開催内容・日時などが予告なく変更される場合があります。事前にお確かめください。