既存のシステムに疑問を抱き、クリエイティブの力で「捨てない」社会を実現しようと奮闘する表現者をピックアップ。

最先端の技術革命を活かす、個性に合わせた服づくり

中里唯馬(なかざと・ゆいま)●1985年、東京都生まれ。2008年ベルギー・アントワープ王立芸術アカデミーを卒業。15年、自身のブランド「YUIMA NAKAZATO」を設立。16年にパリ・オートクチュールのファッションウィークで公式ゲストデザイナーに選ばれ、以降は継続的にコレクションを発表している。https://store.yuimanakazato.com

世界的ファッションデザイナーを輩出するベルギーの名門、アントワープ王立芸術アカデミーで学んでいた中里唯馬さん。単一のデザインを大量生産して多くの人に売る服づくりのあり方に、長らく疑問を感じていた。「一人ひとりの体型や個性に向き合った服づくり、つまりオーダーメイドこそが理想であるはずです。でも、それを多くの人に届けるのは、現状のシステムでは難しい。ならば、システムからつくってみようと思ったのです」

個性に合わせた服づくりは、服への愛着を育てる。より長く着てもらうために、変化する体型や好みに合わせてカスタマイズ可能な服ができないだろうか──そう思った中里さんが考案したのが“TYPE-1”という製法だ。針と糸を使わず、特殊なビスで衣服を組み立てることで、素材を繰り返し付けたり外したりできる。これにより一点もののデザインができ、修復やカスタマイズが可能となった。昨年にはオンラインで顧客と対話し、手持ちの服をデザインし直して届けるサービスも始めた。

「たとえば、白いシャツに対する持ち主の想いを聞いて、新たな衣服に生まれ変わらせたりしています。顔の見える服づくりはサステイナビリティにつながります」

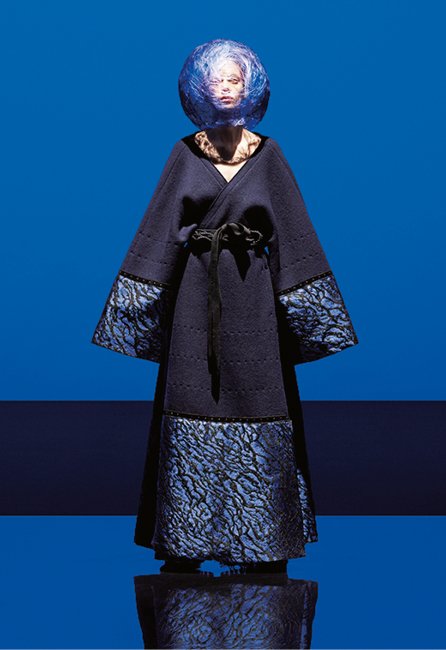

2019年からは新素材の開発に取り組みながら、さらにサステイナブルな服づくりを進化させている。素材開発のスタートアップ、スパイバー社が開発した人工合成タンパク質素材「ブリュード・プロテイン」に特殊なデジタル加工を施すことで、生地の形状を自在に変形させる“バイオスモッキング製法”という技術を発明。これにより、着物のような長方形の布を裁断・縫製することなく、個人の身体情報に合わせて複雑な造形を生み出すことに成功した。他にも、西陣織の技術を用いてブリュード・プロテインを織り上げるなど、伝統と革新の融合にサステイナブルな視点で取り組む中里さんは、ファッション界の革命児といえるだろう。

---fadeinPager---

持続可能な資本主義を目指す、ガスマスクを付けたアーティスト

長坂真護(ながさか・まご)●1984年、福井県生まれ。2017年にガーナのアグボグブロシーを訪れる。先進国の生活はスラム街の犠牲の上に成り立っているという事実を、アートの力で伝えることを決意。20年、スラム街初の文化施設設立の軌跡を追った映画が米国のドキュメンタリー映画賞で優秀賞4部門を受賞。www.magogallery.online photo: Fukuda Hideyo

2009年、経営するアパレル会社が倒産し、路上の絵描きとなった長坂真護さん。電子機器の転売で糧を得る生活も経験する中で、16年に「世界最大級の電子機器の墓場」といわれたガーナのスラム街、アグボグブロシーについての記事を目にすると、翌年、現地へ飛び立った。

「20代の僕の生活を支えていたものが、貧困国の子どもたちを苦しめていると知って胸が潰れそうだった」と語る長坂さんが現地で目にしたのは、資本主義の墓場だった。1日500円ほどの日当で、先進国が不法投棄した電子機器を必死に燃やし土に埋める子どもたちは、大量のガスを吸ってガンになり、若くしてこの世を去るという。

「その時、100億円集めてここにリサイクル工場をつくりたいと思ったんです。いまの僕にはお金はないけど、絵を描くことはできる。アートの力で彼らを救いたいと」

現地の廃材を日本へ持ち帰り、それを使って作品を制作。その売り上げでガスマスク850個を届けた。18年に銀座で「美術は人を救うためにある、ガーナのスラム街を訪れて」展を開催し、1点1500万円の値で作品が売買されると、スラム街初の学校を設立。翌年には街に文化と雇用を生み出すための文化施設「MAGO E-Waste Museum」を設立。収益は100%が現地で働く仲間に還元された。20年、長坂さんの活動に興味をもったアメリカの映画監督により、ドキュメンタリー映画『Still A Black Star』が製作され、ハリウッドでの公開も予定している。

しかしその矢先、今年7月にアグボグブロシーの廃棄物処理場は政府軍によって予告なく爆破、一掃され、長坂さんが建てた施設は跡形もなくなった。「理由はわからない。それでも僕はアートをつくり続けます。大量消費社会の中で、少しでも地球がきれいになる方法があるならば、やり続けるしかない」。自らのアート活動をサステイナブル・キャピタリズムと呼ぶ長坂さん。アートの力で人と地球を幸せにする道筋を、模索し続ける。

※Pen2021年10月号「捨てない。」特集よりPen編集部が再編集した記事です。