グラフィック・デザイナーの田中義久と、彫刻家の飯田竜太からなるアーティストデュオのNerholは、ふたりのユニークな共同制作を特徴とする。彼らの存在を印象付けたのは、2012年に発表したシリーズ『Misunderstanding Focus(ミスアンダースタンディング・フォーカス)』だろう。

約3分間にわたり連続で撮影した200枚におよぶポートレート写真を束ね、その集積したモノに対して、彫刻した作品だ。各写真で生じた被写体の動きやズレを表すかたちに沿って彫り進め、時間の堆積を可視化した。

絶えずゆらぐ被写体の目や口元を記録した200枚のプリントのいちばん上から、等高線を引くように規則的に紙をカットしていく。被写体自身を認識できないほど歪められたこのポートレートについて、田中は次のように語る。

「このシリーズは、ポートレートとはなにか、という問いかけです。人は一瞬たりとも同じ表情をしていない。同じ場所で息を吸って吐くだけでも、わずかではありますが顔の表情は変わります。私たちが日常的に捉えている他人像の危うさを問い直したいんです」

作品に変化が表れたのは16年。彼らの従来の手法とは違うアプローチに挑むことで、それまでには得ることができなかった感覚を体験できたのだと、飯田は言う。

「いままでの制作には機械的なところがありました。はじめにカッターの刃で紙に一本の線を入れたら、あとは導かれるように、ひたすら等間隔に線をカーヴィング(彫刻)していく。そこに作家としての思惟が入る隙間はありませんでした。けれど16年頃、それまでの手法とは異なるアプローチで、アレック・ソスという写真家のポートレートをつくりました。この作品では田中も制作する作業に加わり、素材である被写体が最もよい状況で、強く表面化する最適な彫りとしてのアプローチはないか、ふたりでよく話し合いました。絵を描くように自在にカットする線を加えていくことで、自分たちの感性をより作品に反映することができたのです」

しかし、同じ紙の上でともにカットしていく作業においては、お互いの考えがぶつかることがある。それにあえて挑戦することについて、田中はこう考える。

「デザインと彫刻とでは、生まれる文脈も違えば、目指すものもそれぞれ異なります。使用する言語も異なるので、お互いの論点がかみ合わなくて往生したこともあります。たとえば一本の線を確かめる時でも、僕はグラフィックの視点で線のよしあしを捉えますが、彫刻家の飯田は線の生む奥行きを追求する。それでも、作品の受け手の琴線に触れるものをつくりたいと思っている点は同じです。そう考えると僕たちの場合、お互いがいちばん身近な観客。そんな姿勢でコミュニケーションを重ねてきて、いまはお互いに歩み寄れているのだと思います」

---fadeinPager---

映像を彫るという、新しいアプローチ

近年は、映像をコマごとに切り取り、それらの画像を積み重ねたものを彫っていく作品に取り組んでいる。アトリエの壁にかけられている『Farmers(農家)』(20年)もそのひとつだ。紙のあらゆる部分が刻まれ、そもそもの像の輪郭をとどめていない。歪んだシルエットから連想するにバルビゾン派の画家、ミレーの『種をまく人』を思わせる農民たちの姿だろうか。しかしそれはアフリカ系の人々の姿にも見える。1960年代のドキュメンタリー映像から着想しているが、像の見方を枠にはめたくないという。

「なにが悪いということではありません。しかし、この作品を見た後に身の周りの物事と対峙する人々の意識が変化するとしたら、それはうれしいこと」とふたりは口を揃えて話す。

テクノロジーを活用した、新しい表現が次から次へと生まれている現代。そんな流動的な社会だからこそ、淘汰されることなく存在してきた紙、そして写真というメディアが放つ強度に、ふたりは首肯する。

---fadeinPager---

WORKS

『Portrait of Mr. Yoshida』 2017年

Nerhol結成10年目に発表された、2点組の作品。幾重にも束ねられたプリントを削って浮かび上がる人物の顔は、観賞者と作品との距離や観る角度によって、水面に映るそれのようにも、山脈のようにも見ることができる。

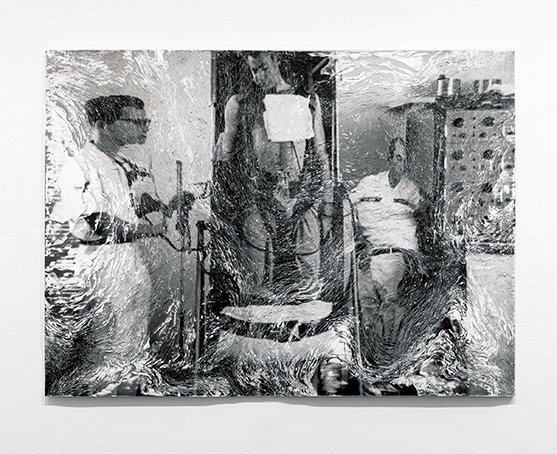

『remove』 2019年

インターネット上にアップされた動画のアーカイブを素材として制作され、2020年に若手作家の登竜門であるVOCA賞を受賞。NASAの宇宙開発事業で行われた重力テストプログラムの様子を撮影したもの。

『第八次椿会 ツバキカイ 8 このあたらしい世界』

誕生から70年以上にわたるグループ展に、杉戸洋、中村竜治、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]らとともに参加。3年をかけて「あたらしい世界」について考える。銀座の資生堂ギャラリーで今年8月29日まで開催。