どの家の冷蔵庫にもきっとあるのがマヨネーズ。ポテトサラダやツナマヨおにぎり、お好み焼きやたこ焼きにと、料理のジャンルを超えて広く愛されている。2025年は日本でマヨネーズが作られ始めてから100年という節目の年。いまや日本の食卓には欠かせない存在となったマヨネーズが、いかにその地位を確立したのかにフォーカスをあてた書籍が発売された。

知られざる日本のマヨネーズ黎明期に迫る

『マヨネーズ解体新書』は、マヨネーズが日本の暮らしに根を下ろしていった過程を、歴史や文化といった視点から掘り下げる読み物だ。日本にマヨネーズが紹介された明治期から第二次世界大戦後にかけて、いかにマヨネーズが人々に認知され、愛されるようになっていったかが、時代ごとの社会背景や食文化の変遷、食品業界史と重ね合わせて論じられている。

そもそも、マヨネーズはどの国で生まれたものなのか? それがどうやって、いつごろ日本にやってきたのか? 誰が、なにがきっかけで日本でマヨネーズを作り始めたのか? その美味しさの秘密は?……など、知っているようで知らなかった豊富なエピソードや資料を紹介しながら、マヨネーズ黎明期が解き明かされていく。

---fadeinPager---

昔の商品広告や雑誌記事が、想像力をかきたてる

とりわけ興味深いのは、本書で紹介される古い商品広告や雑誌記事、マヨネーズを食べてもらうためのレシピの提案についてのくだりだ。たとえば大正期の、とある百貨店PR誌を見ると、マヨネーズの値段は他の食品よりもずっと高額だったことがわかる。つまり、当時のマヨネーズはまだ、限られた人しか口にできないものだったのだ。

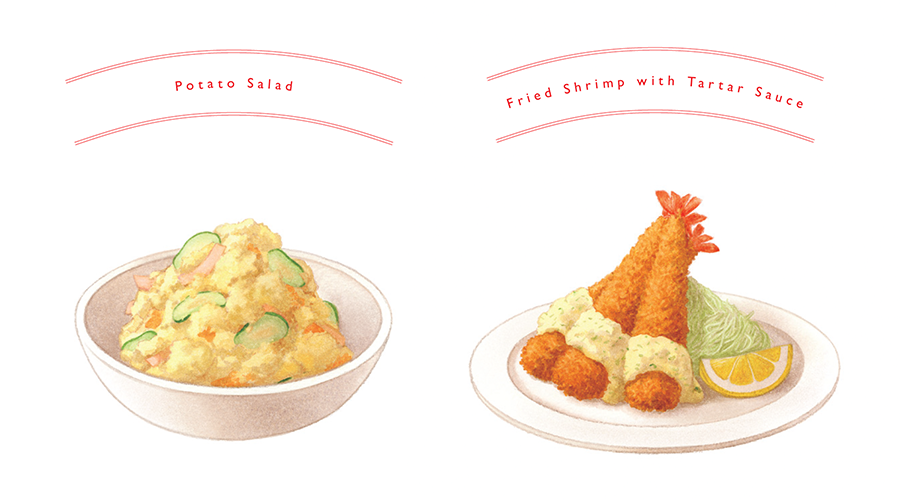

それがふたつの大きな戦争からの復興期を経て、洋食文化の広がりとともに徐々に家庭に浸透し、やがて庶民的な調味料として受け入れられていく。その歩みは、日本社会の近代化と西洋文化の大衆化の流れを如実に反映しており、読んでいると、明治時代からこれまで日本の食卓を彩ってきた料理を100年分、脳内で一気に味わっているような感覚にとらわれる。

商品広告に関する記述も興味深い。ある時代には新しいライフスタイルの象徴としてマヨネーズが描かれ、またある時代には、「節米にポテトサラダを召上れ」というキャッチコピーが添えられていたという。読者はマヨネーズの広告に使われているビジュアルやコピーを追いながら、その時代の価値観や、食べ物を取り巻く社会状況を立体的に捉えることができる。

資料に裏打ちされた説得力と、当時の空気感を伝える挿入ビジュアルとが組み合わさることで、ひとつの調味料の歩みが文化史へと昇華する。そこが本書の最大の読みどころだ。

---fadeinPager---

日本のマヨネーズが100年にわたり、見つめてきたもの

マヨネーズは料理の主役ではない。あくまで脇役として素材を引き立てる存在だ。だが、100年にわたり、食卓から日本の社会を、人々の暮らしを見つめてきた。洋食の誕生と普及、戦争による混乱、栄養や健康への意識の変化、さらには高度経済成長と消費社会の到来。マヨネーズはそうした時代の潮流にそっと寄り添い、新しく生み出されるマヨ料理を通じて、食卓に世相を静かに映し出してきた。

本書『マヨネーズ解体新書』は、単なる調味料の解説書ではない。ふだん何気なく使っている調味料の100年史を知ることで、我々の暮らしや社会を見つめ直す楽しみを与えてくれる、実にコク深い一冊なのだ。日本の食卓や日本人の味覚がどのように形づくられてきていまに至るのか──その答えがここにある。

キユーピー株式会社 監修

『マヨネーズ解体新書』

日本のマヨネーズ誕生100周年記念委員会 著

CEメディアハウス

¥1,980