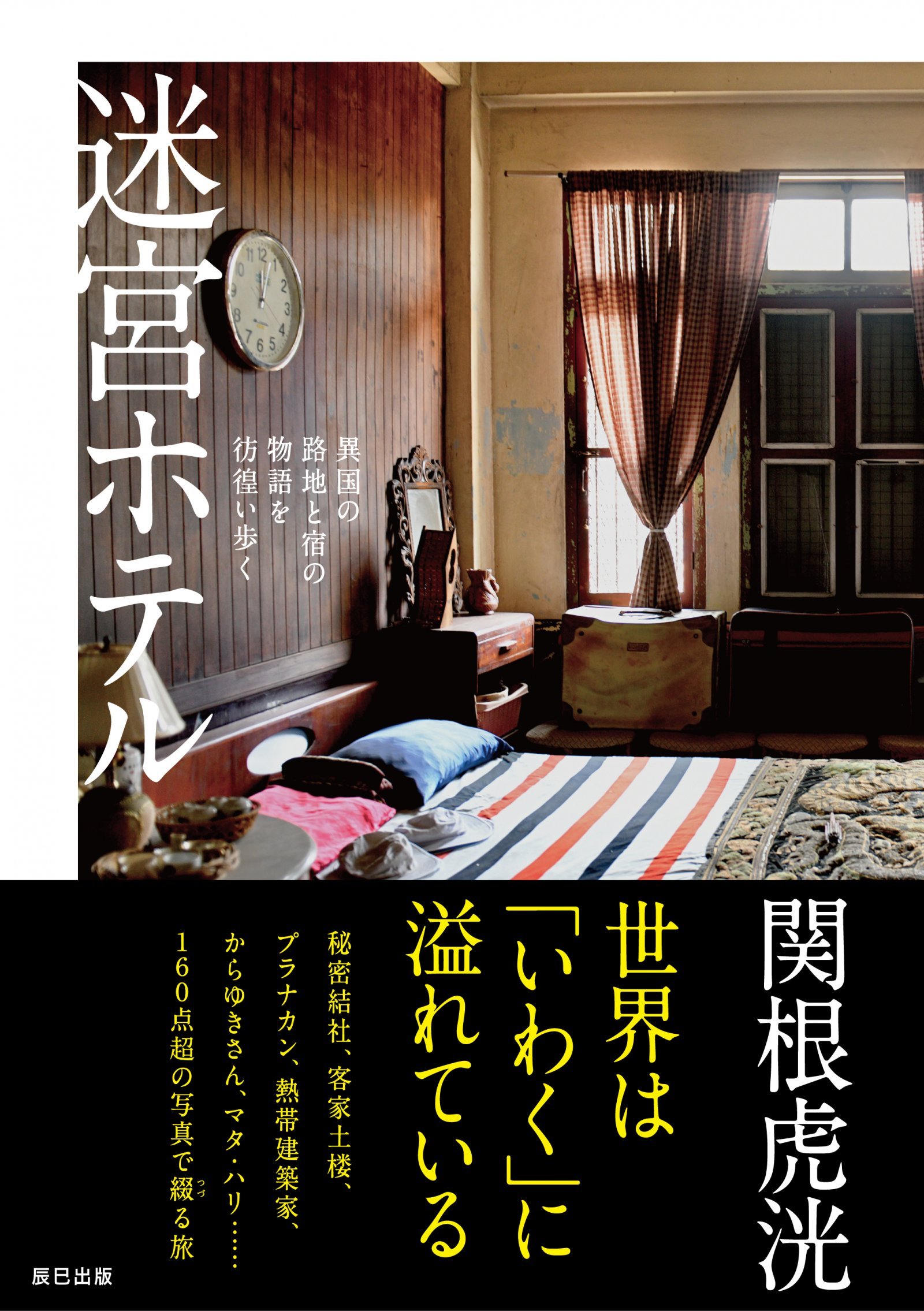

『迷宮ホテル』 関根虎洸 著 辰巳出版 ¥2,178

私事で恐縮だが、40歳を過ぎたあたりから旅行に興味が無くなった。学生時代に世界を貧乏旅行していた自分が、空港にさえ行く気が起きない。あのときと同じハードな個人旅行いたっては断じて行きたくはない。とはいえ、ツアーに参加して当時と正反対の旅をしたいかといえば(悪くなさそうだが)興味がない。

やっぱり自分の足で街や市場を歩いて、公共交通機関を使って現地の市民と同じ目線になってみないと見えないことがたくさんある。いっそ旅行なんて行かなくていいかも、貴方がそんな感性の不感症を絵に描いたようなかつての旅人に当てはまるなら、作家・関根虎洸の著作は強烈に旅へと誘惑してくるだろう。

名所ではなく、“いわく”を追いかける旅

以前の著作『遊廓に泊まる』では、遊廓だった旅館や跡地を訪ね、その遺構に込められた浪漫を紐解いていた。旧満州の広大なユーラシア大陸から神域・伊勢神宮まで世俗の垣根を飛び越える、日本の性の奔放さを想う。泊まることで往時の賑わいや想像をかきたてつつ、その時空を共有できたような感慨を呼び起こす。そう、かつてのバックパッカーこそ、こういう(あまり大っぴらにできない)“いわく”つきの浪漫を追うべきなのだ。

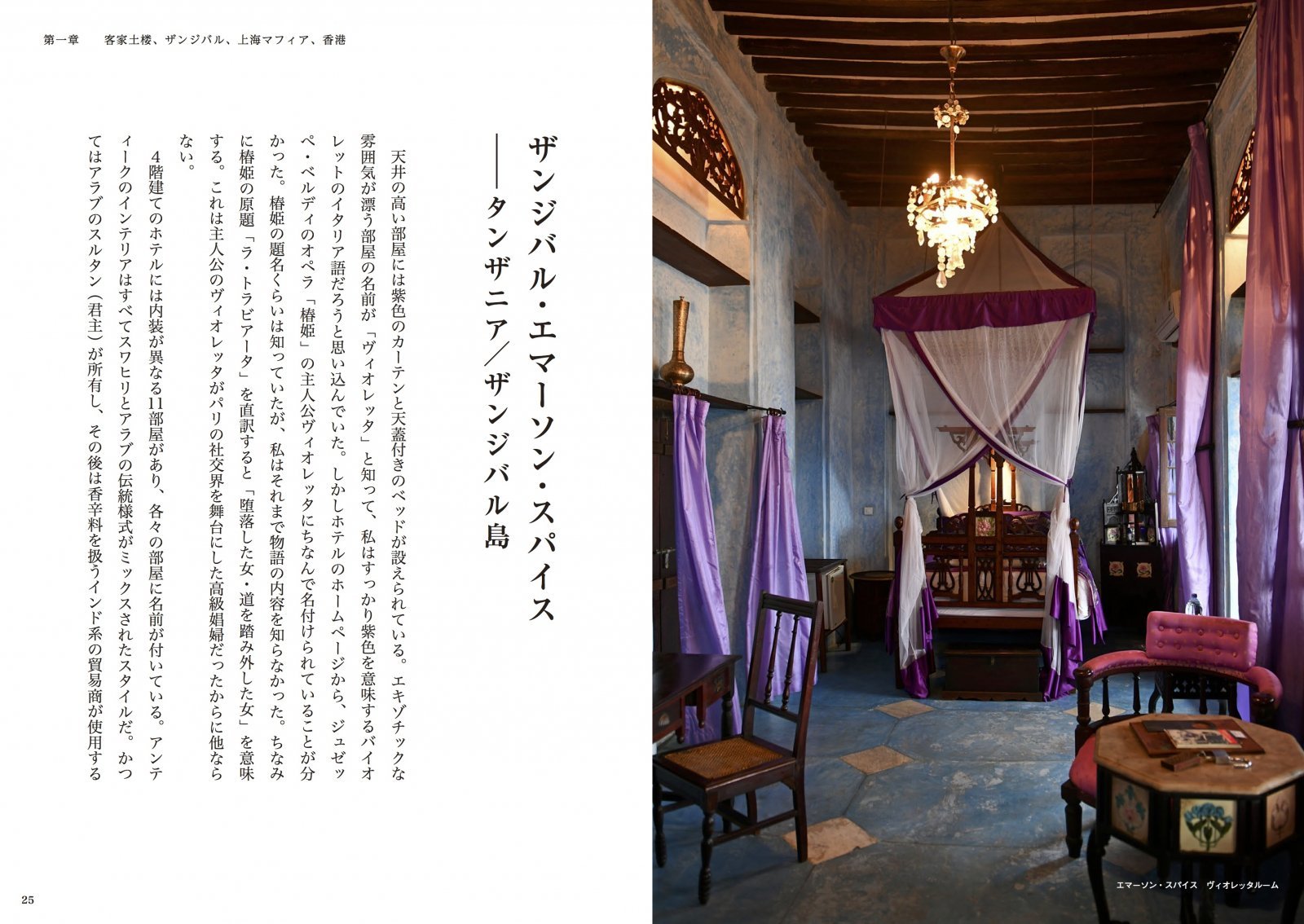

そして新刊の『迷宮ホテル』である。登場するホテルはいずれも“いわく”に満ちている。中国・福建省の壮大な客家土楼を訪問し、人々の暮らしぶりを見つめ、上海ではアヘン王・杜月笙(ドゥー ユエション)の自宅を改築したホテルに泊まる。ザンジバル島の築180年の豪奢な部屋には、かつて「からゆきさん」が暮らした痕跡が残っている。

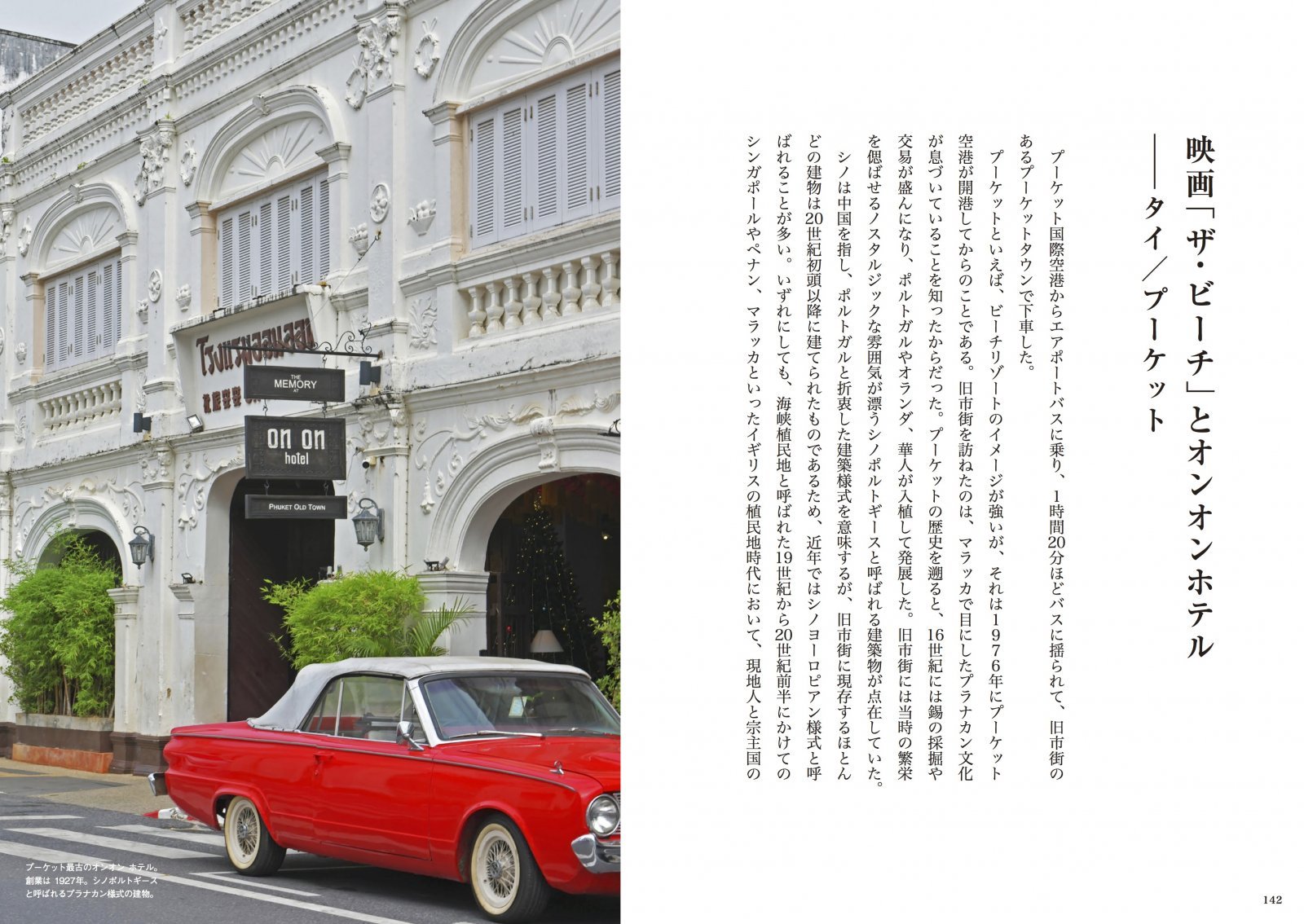

その一方で、スリランカでは彼が大ファンの「熱帯建築家」ジェフリー・バワの足跡を辿りもする。インフィニティプール発祥の地であり、熱帯の美しい自然に溶け込む建設物はとりわけ素晴らしく、奥様が建築家なので専門的な着眼点も光っている。さらにマラッカ海峡沿岸で育まれたプラナカン建築を訪ねる章では、プラナカンの数奇な運命と異文化の交錯から生まれたカラフルで力強いエネルギーが躍っている。

そこには観光ガイドには載らない物語がある。放浪し、漂白する魂の軌跡が描かれている。豪奢であってもどこか陰りを帯びた部屋。異国の街並みに塗り込められたカラフルな熱帯の亡霊のような記憶。旅人を立ち止まらせる場所に、思わず息をのむのはいわゆる“名所”ではなく、“いわく”を嗅ぎつけたときに違いない。関根さんの旅とは、まさにその“いわく”を追いかけるものなのだ。

“いわく”とリアルな現地の写真を肴に、味わう一冊

もともと関根さんの旅それ自体が、体験型のアウトサイダーだ。若いころはボクサーとして世界を転戦し、相手のポートレートを撮影してきた。異国のリングの上で熱狂と歓声を浴びた感覚は、観光ではなく興行のような、その土地の本音や隠された部分に触れることが多かったに違いない。その嗅覚が今も、ホテルという舞台装置の奥にある“いわく”をすくい上げている気がする。

やっぱり僕らの旅に欲しいのは“ストーリー”ではなく、“いわく”なのだ。旅人の間で言い交される噂を耳にして、ダークな歴史のタペストリーを感じること。たとえばバンコクの中国人街にあるホテルの一室にある、旧い毛沢東の肖像を見た時に走る電撃のような衝撃。在るべきものがそこに在る感覚と、「天国のようなビーチ」があると噂を聞きつけて集まり、悲惨な犯罪に巻き込まれる映画『ザ・ビーチ』のバックパッカーのような混沌が、我々を再び旅へと誘う。

そんな関根さんと町中華で旅の話をするのが好きだ。古びた暖簾をくぐると、カウンターの奥では中華鍋が火柱をあげ、隣のテーブルからは紹興酒の甘い香りが漂ってくる。僕らは辛味の効いた雲白肉や、ぱらりと仕上がった、皿からあふれんばかりのチャーハンをつつきながら、中国の客家やザンジバルの海風、プラナカンの鮮烈な色彩の話をしている。ふと気づけば、狭くて赤いテーブルがパスポートカウンターに、紹興酒のグラスが搭乗券に変わっているではないか。

だから今夜は、あなたもこの本を片手に町中華へ来てほしい。紹興酒を一杯やりつつ、僕らの隣に腰かけて関根さんの旅の話に耳を傾けてみてほしい。その“いわく”と写真を肴に杯は進むだろう。この本は、あの頃むさぼるように読んでた『地球の歩き方』であり『ロンリープラネット』に似ている。そして読み終えたとき、もう「行先」を探している自分に気づくだろう。それは航空券を取ることだけではなく、身近な町で古い看板を見上げることからでも始まるのだ。