観測史上最高気温を記録するなど、この夏は暑い毎日が続きますね。これも気候変動の影響なのでしょうか。今回は、気候変動を切り口にした「サステナビリティ」について、企業やブランドがビジュアルで表現する際のポイントを解説していきます。

2015年に国連総会で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」。各国が目標に向けてさまざまな施策を講じている中で、「Sustainable Development Report」によると、2017年以降、日本のSDGsに関する進捗状況は後退しており、2025年、日本のSDGs達成度は世界19位となっています。

SDGs の中でも「気候変動」に関して、ゲッティイメージズのビジュアル調査「VisualGPS」によると、日本人の75%が「気候変動は自分の生活に直接影響している」と回答していることがわかりました。これは、グローバルの69%という調査結果よりも高くなっています。一方で注目すべきなのは、日本人の8割が「気候変動への対策が十分に行われていない」と感じている、という結果ではないでしょうか。

日本人の8割が「サステナビリティは企業が主導すべき」と回答

日本人の多くが気候変動の問題が自分の生活に直接影響していると回答している中で、サステナビリティが個人的な課題になっていることがわかります。国単位でさまざまな取り組みが行われている一方で、「政府ができることを全てやっている」と信じている日本人は2割弱にとどまっています。その上で、日本人の81%は、「政府が行動しない場合は企業が主導すべき」(グローバルでは75%)と回答し、企業に期待を寄せていることがわかりました。

「企業にはサステナビリティに関する取り組みがなにもない」と回答している日本人は4割弱に達しています。グローバルで見ても、3人に2人が、「企業は実際にはサステナビリティに真剣に取り組んでいない」と感じています。

企業のサステナビリティに関する取り組みが消費者に伝わっていないという中で、企業側は、自らの取り組みをどう伝えるか、あるいは伝えるべきかを慎重に検討する傾向も見られ、これは“グリーンハッシング”と呼ばれる動きにも一致しているようです。

企業のサステナビリティに関するビジュアル特徴

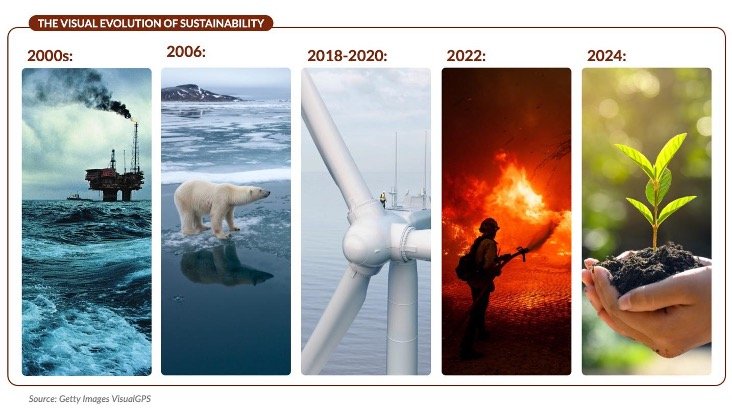

消費者に直接サステナビリティの取り組みを伝える際、自社のHPや広告を通した画像・動画・イラストなどのビジュアルコミュニケーションが重要です。今回のレポートでは、サステナビリティに関する企業のビジュアルトレンドの変遷も紹介されています。2006年のシンボリックなホッキョクグマの画像から、2018~2022年にかけての洪水、火災、避難といった現実的な気候災害の描写、そして近年では、明確さよりも概念的なビジュアルに移行する傾向が確認されています。

日本企業が発信するビジュアルのうち、サステナビリティを示すものはわずか9%にとどまることもわかりました。グローバルと比較しても日本では少ない割合になっています。サステナビリティを示すビジュアルのうち、多くのビジュアルでは、美しい自然風景や抽象的なコンセプトを描いていますが、ここ1年の傾向を見ると、自然を楽しむ人々を写したビジュアルの使用が増えています。これは「失われるかもしれない自然」を思い出させるものとして機能しています。

しかし、気候変動の問題を直接的に表現しているビジュアルは全体の2%未満であり、多くの日本人はこの状況に不満を感じています。より“正直でリアル”なビジュアルを求めており、たとえ小さな取り組みでも、それが正直でリアルであれば、人々を動かす力があると信じています。

よい面だけでなく、悪い面も含めて「正直にストーリーを語る」ことで信頼が生まれます。そして、信頼はエンゲージメントやロイヤリティ、ブランドへの好意的な評価につながります。そしてこれこそが「正しいこと」でもあります。

消費者のためにサステナビリティを可視化する5つの方法

最後に、企業がサステナビリティをビジュアルで表現する際に、正直にストーリーを語るという意味で重要な5つのポイントをまとめました。ぜひ、ビジュアル選択の参考にしてみてください。

1. 完璧さよりも本物であること

磨き上げられたイメージではなく、透明性が信頼を生みます。環境・社会的責任への期待が高まる中、企業の成功も課題も正直に語るブランドが支持される傾向にあります。リアルな人々や自然な瞬間を捉えたビジュアルは、ブランドと消費者、そして自然との信頼を築きます。

2. 環境不安と環境楽観主義のバランス

気候変動に対する危機感と、前向きで実現可能な行動を組み合わせたメッセージが、人々のモチベーションを高めます。視覚的なストーリーテリングは、課題とその解決策を両方示すことで、行動への一歩を後押しします。

3.ハイテク企業の環境配慮の可能性を強調

省エネやリサイクル技術など、実際に活用されているグリーンテクノロジーの例をリアルに見せることで、人々に希望と信頼を与えます。現実の活用シーンを視覚で伝え、変化への関心を高めましょう。

4. 持続可能な実践の推進

食品ロスの削減、節電、エコ商品の選択など、誰にでもできる「サステナブルな習慣」を伝えることが、行動のきっかけになります。「続けられるリアルな工夫」を見せることで、サステナビリティを身近に感じてもらうことができます。

5. 統合的なアプローチとしてのサステナビリティ

製品やサービスの設計、コミュニケーション、体験全体にサステナビリティが自然と組み込まれているブランドこそ、より深い感情的なつながりと信頼を築けます。派手ではなくても、ビジュアルが誠実であればあるほど、消費者との関係は強くなります。

レポート『岐路に立つサステナビリティ』

気候リスクがビジネスリスクに直結する中、ゲッティイメージズは新たなVisualGPSレポート『Sustainability at the Crossroads(岐路に立つサステナビリティ)』を発表しました。ブランド担当者、マーケター、広報担当者が、自社のサステナビリティ戦略に沿ったビジュアルメッセージを構築することを支援します。本レポートの全文は、ゲッティイメージズのVisualGPS特設ページよりダウンロードいただけます。

VisualGPS特設ページ

www.gettyimages.co.jp/visualgps

日本語版はこちら

iStock/Getty Images シニア コンテンツ スペシャリスト

10代からコンセプチュアル・アートと写真に強い興味を持ち、個人で写真家とコラボレーションをして作品を制作する。大学時代にiStockの撮影にモデルとして参加したことをきっかけに、2021年にゲッティイメージズに入社。以来、ゲッティでAPAC全域の才能あるクリエイターとのコラボレーションやコンテンツの制作に携わり、特にストーリー性のあるリアルな作品づくりを行なう。23年からは子を持つ親として、いままでとは全く違う世界の視野を勉強しながら作品制作に取り入れている。

10代からコンセプチュアル・アートと写真に強い興味を持ち、個人で写真家とコラボレーションをして作品を制作する。大学時代にiStockの撮影にモデルとして参加したことをきっかけに、2021年にゲッティイメージズに入社。以来、ゲッティでAPAC全域の才能あるクリエイターとのコラボレーションやコンテンツの制作に携わり、特にストーリー性のあるリアルな作品づくりを行なう。23年からは子を持つ親として、いままでとは全く違う世界の視野を勉強しながら作品制作に取り入れている。