1980年後半から1990年代の初頭は、日本車の黄金期だった。

技術は進み、性能は向上。なによりユニークなコンセプトでバリエーション豊富だった。これが黄金期たるゆえん。1991年のトヨタ車だけをみても、40車種を超えていた。

大・中・小さまざまなサイズのセダンをはじめ、コンパクトハッチバック、スポーツカー、増えつつあったSUV(当時はRV)という具合。

いわゆるバブル経済は終焉していたが、80年代に企画されたクルマが熾火(おきび)のように市場を形成。おもしろかった。

トヨタ以外のクルマも当時はマーケットで気を吐いていた。91年のシェアは、トヨタの36.8パーセントに対して、日産は20.8パーセント、ホンダは10.6パーセント(「日本自動車産業」より引用)。

SUVばやりの昨今は、クルマに際立った個性が認められなくなっている。わかるのはメーカー名だけ、というケースも多い。

そこで、いま一度つくってもらいたいと思えるクルマを5台、1990年代の日本車から選んでみた。

ADAS(運転支援システム)とか環境適合性とかもちろん大事だけれど、根本は趣味に走ってこそクルマだと思っている。

---fadeinPager---

トヨタ・セラ(1990年〜95年)

トヨタ「セラ」には驚かされた。大胆な企画力で、ふたつの点で秀逸なデザインだ。

ひとつは、見てのとおり、ほとんどガラスで覆われたキャビンと、ルーフの一部まで大きく開くガルウイングドア。

もうひとつは、キャラクターラインをもたない、張りのある車体。上下幅の薄いヘッドランプとグリル開口部は、いまも十分通用する。

大胆な商品コンセプトだと思わせられたのは、高級車でなく、ほとんど大衆車の市場で、この企画を実現したこと。

ベースは当時の「スターレット」で、1.5リッターエンジンを全長3860mmのボディに搭載した前輪駆動。

ポルシェ「911タルガ」をコンパクトにしたようなガラスハッチを採用しているため、パッケージは2プラス2。

ここまで曲率の強いガラスを開閉の多いドアに採用するなんて、すごい技術力だ。

セラが発表されたとき、他社のデザイナーたちは一様に驚愕。「すごい」と口を揃えるように言っていた。

個人的には先述の通り、もうすこし車体が長めで、ラグジュアリアスな雰囲気のクーペだったら最高、と思った。

1.5リッターエンジンも、790kgのスターレットにはまだしも、100kg重いセラだとやや力不足だった。

いまだと車体の衝突安全性基準のため、同じデザインではつくれないだろう。でも、2025年版をなんとか出してほしい。

トヨタ セラ

全長×全幅×全高:3860×1650×1265mm

ホイールベース:2300mm

車重:890g

1496cc 4気筒 前輪駆動

最高出力:110ps(約80.9kW)

最大トルク:13.5kgm(132.4Nm)

乗車定員:4名

価格:160万円〜(当時)

---fadeinPager---

日産・エクサ(1986年〜90年)

「エクサ」が登場したときも驚かされた。キャビンが、クーペ、タルガトップ、ワゴンと、3通りから選べるのだ。

日産は特に80年代後半の製品企画が冴えていた。「シルビア」(88年)、「180SX」(89年)、第2世代「プレーリー」(88年)、第2世代「レバード」(86年)、「インフィニティQ45」(89年)、「テラノ」(86年)、「サファリワゴン」(87年)……。

エクサの企画は、日産が米国に持っていたスタジオによるもの。斬新なコンセプトに驚かされた。

「クーペ」と「キャノピー」と名付けられたふたつのボディは、自動車デザインが秘めた可能性を感じさせたのもよかった。

クーペ(脱着式ルーフつき)とキャノピーは、実はひとつの車種でユーザーが任意で交換できる。

米国の基準に合わせたもので、残念ながら日本では購入時に「クーペ」か「キャノピー」を選択するしかなかった。

当時の安全基準では格納式ヘッドランプも許可されていたので、低く構えたノーズを活かしたウェッジシェイプも特徴的だ。

エンジンは、ベースになったパルサーシリーズ中で最もパワフルなもの。

特殊なキャビンのせいで重量がかさんでいて、当時から走りがいい、という印象は希薄だったのも事実だけれど。

いまの眼でみると、ちょっと長すぎるフロントセクションとか、抑揚に欠けるショルダーやフェンダーとか、惜しい面もある。批判的な人は、クルマのダイナミズム(動的質感)にやや欠ける、とした。

キャノピーのデザインなどは、たしかに、プロダクトデザインとしては高得点かもしれないが、クルマにはやや弱い。

とはいえ、心意気やよし。こういう“オモシロプロジェクト”を切っていった90年代から比べると、日産の存在感が弱くなっていった気もする。

日産 エクサ・クーペ

全長×全幅×全高:4230×1680×1295mm

ホイールベース:2430mm

車重:1070g

1598cc 4気筒 前輪駆動

最高出力:120ps(約88.2kW)

最大トルク:14.0kgm(137Nm)

乗車定員:4名

価格:160万円〜(当時)

---fadeinPager---

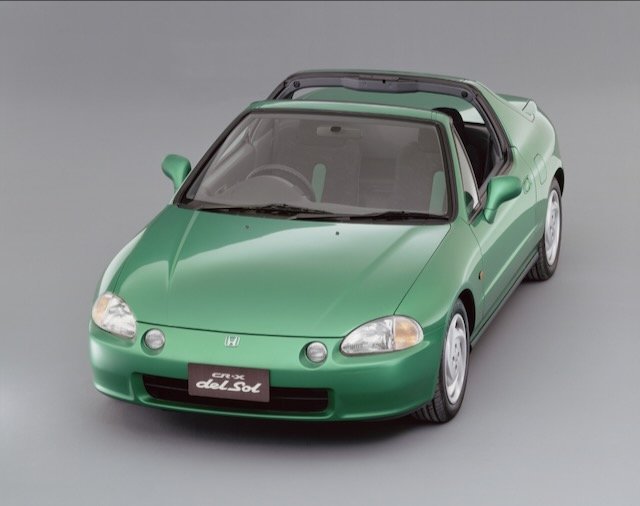

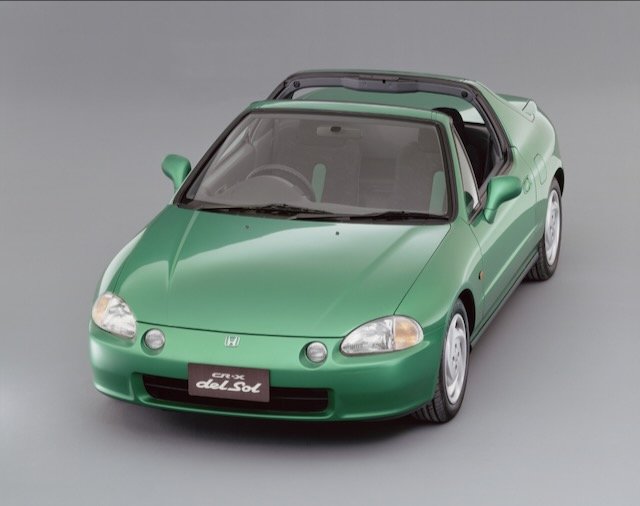

ホンダ・CR-Xデルソル(1992年〜97年)

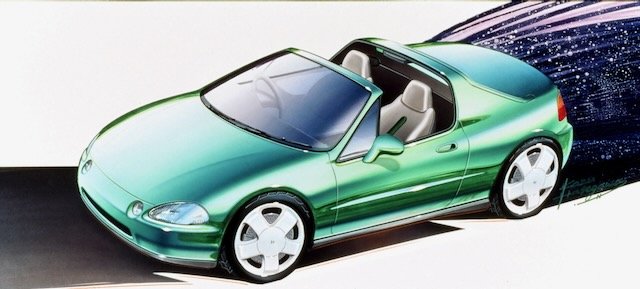

2シーターのコンパクトGTを、ユニークなコンセプトでまとめあげたのがホンダ「CR-Xデルソル」だ。

「従来にはない新しいカテゴリーのクルマとして、オープンとクーペふたつのボディパッケージのメリットを1台にまとめたユニークな2シータースポーツ」

これが当時のホンダのプレスリリース内の文言。最大の見どころは、トランストップとホンダが名づけた電動開閉のタルガトップ。

ルーフになるハードトップ部分を“抱え込んだ”電動アームが、エレベーターのように出てくる(オプション設定)。

次にそのアームからハードトップが前に出てきて、キャビンに座る乗員の頭上にはまる。開けるときはその逆のアクション。

とにかく他と違っていたい、というホンダの技術者(マーケティング担当者?)のガッツの産物なのだろう。

CR-Xデルソルのいいところは、ルーフを開けていても閉めていても、サマになるデザイン性の高さ。

張りのあるショルダー部分や、ウェッジシェイプのサイドビューのバランスはよい。

リアクォーターピラーの形状は、グッドデザインとして知られるポルシェ「914」(69年)の再来のようにも感じられた。

企画モノなどと揶揄もされたが、バランスよいプロポーションで、いまでもエバーグリーンのよさをもつクルマだと思う。

ホンダ CR-XデルソルSiR

全長×全幅×全高:3995×1695×1255mm

ホイールベース:2370mm

車重:1030g〜

1595cc 4気筒 前輪駆動

最高出力:170ps(125kW)5MT車

最大トルク:16.0kgm(157Nm)

乗車定員:4名

価格:188.8万円〜(当時)

---fadeinPager---

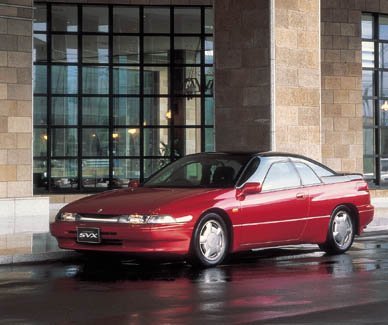

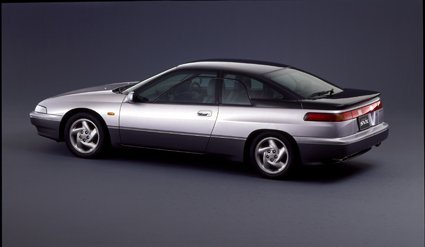

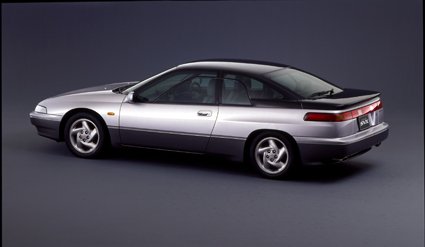

スバル・アルシオーネSVX(1991年〜96年)

いまでもクルマ好きの間での人気が衰えない、スバル「アルシオーネSVX」。

ひとことで解説すると、凝りに凝ったGTクーペ。もうひと言足すと、登場するタイミングが悪かった不幸なクルマ。

全長4625mmのボディは、前後の伸びやかを強調。そこに「ラウンドキャノピー」とスバルが表現するキャビンが載る。

キャビンはほとんどガラスで構成されたイメージだ。見どころは、段差を極力なくした、徹底したフラッシュサーフェス化。

前後席用のサイドウインドウは、ガラスの一部が開くデザインで、つくりが大変凝っている。

もとのデザインを担当したのは、ジョルジェット・ジュジャーロひきいるイタルデザイン。

1980年代後半のイタルデザインは、戦闘機のイメージを盛り込んだデザインに凝っていた。アルシオーネのキャビンをあえて「キャノピー」と呼ぶのも、そのコンセプトの影響だろう。

スバル史上最大の3.3リッター水平対向6気筒エンジンと、全輪駆動システムの組合せも注目点だった。

エンジンは、パワーのためのターボ化も初期段階では検討されたものの、気持ちのよい加速感のため自然吸気が選択されていた。

技術的には、4WDには走りのよさを追求した電子制御システムが組み込まれていたり、後輪操舵機構(4WS)もと特長がある。

デザインも、メカニズムもスバルのこだわりが貫かれている。

当時、イタリアのカロッツェリアと付き合いをもつ日本の自動車メーカーは多かった。だがメーカーごとに異なるのは、その付き合い方。

自社デザイナーの力が強いメーカーは、外部デザインのいいところを活かしつつ、ラインナップに溶け込ませるアレンジを施した。

スバルや、117クーペやピアッツァを手掛けたいすゞは、なるべくオリジナルの提案を活かすメーカーだったとか。

それでも、アルシオーネのスタイルは、同じ時期の「レガシィ」の、特にセダンとのつながりを上手に感じさせる。

プロダクトへの徹底的なこだわりが、いまでもアルシオーネの魅力を古びさせていない理由だろう。

登場したときは、バブル経済が崩壊して、日本経済が打撃を受け、自動車販売も縮小傾向に向かっていた。

レガシィが100万円台前半から買えた時代に、4WSなどを備えた上級グレードは400万円になんなんとするアルシオーネの価格設定。

価格は内容に見合っていたと思うが、実際の販売は伸びなかった。そのぶん、いまも中古車市場では価値が高い。いいものは残るのだ。

スバル アルシオーネSVX

全長×全幅×全高:4625×1770×1300mm

ホイールベース:2610mm

車重:1620g

3318cc 水平対向6気筒 全輪駆動

最高出力:240ps(約176.5kW)

最大トルク:31.5kgm(309Nm)

乗車定員:5名

価格: 333.3万円〜(当時)

---fadeinPager---

三菱・デボネアV(1986年〜92年)

マニアックなクルマ好きが乗っているのを時々見かける、三菱自動車の初代「デボネア」(1964年発表)。

「デボネアV」は、22年間つくり続けられ、“走る化石”などと揶揄された初代に対する、満を持してのフルモデルチェンジ版。

2730mmというロングホイールベースに、全長4865mmの余裕あるサイズの車体を載せたデボネアV。

よく言われていたように、三菱グループの重役が乗る前提だったため、大きく広くを意識したパッケージ。

車体のサイズは、写真のイメージより実際はコンパクト。前後に長いメリットは後席のレッグスペース拡大だ。

長いけれど細い、は当時のラグジュアリーセダンの多くに見られたプロポーションで、いまの路上でもありがたい。

大きなキャビンと広い荷室を、うまく全体のプロポーションに溶け込ませたデザインは、地味ながら秀逸。

私などは、デボネアVを見て、イタリアのランチアが手掛けて大統領も乗っていたセダン「テーマ」(84年発表)を連想した。

実際にデボネアVのデザインを担当したのは、「オープンデザイン」を率いていたイタリア人のアルド・セッサーノといわれる。

セッサーノは、「ランサーEX」など、三菱のためにグッドデザインを実現した実績を持っていた。

テーマには、ところで、フェラーリエンジンを搭載した「8.32」(8気筒32バルブの意)があった。

デボネアVには、発表時から「3000ロイヤルAMG」なるモデルが設定されていた。

メルセデス・ベンツ車のチューンナップを手掛けてきたAMG。80年代から日本でも憧れの対象だった。

AMGのネームバリューの利用は、三菱自動車と資本提携の関係にあった、ダイムラー・ベンツ(当時)からの紹介だったのだろう。

ただ、エンジンとかサスペンションシステムのチューニングはなし。専用のスポイラーやロードホイールなどに限られていた。

空力や軽量化は性能に重要だ。当時は「ルック」(見せかけ)などと批判されたが、それなりに理由があったと思う。

デボネアVの重厚なイメージに似合っていたかどうかというと、それは疑問(笑)。

初代の最後期は、もさーとしたフィーリングの2.5リッター4気筒エンジンだったが、新型は新開発の3リッターV6を用意。

サスペンションシステムも電子制御で、車高が変えられるなど、凝った機構が採用されていた。

三菱デボネアV 3000

全長×全幅×全高:4865×1725×1425mm

ホイールベース:2730mm

車重:1650g

2972cc V型6気筒 前輪駆動

最高出力:210ps(約155.5kW)

最大トルク:27.5kgm(268Nm)

乗車定員:5名

価格:235.4万円〜(当時)