英国車というと“超高級”というイメージがある。ちょっと前は“味のある”と表現したいクルマが多かった。

特に1960年代から70年代にかけて、多くのメーカーが英国にあって、おもしろいクルマを送り出していた。なかには「いまも乗りたい」と強く思わせるクルマも少なくない。

そこでポピュラーな車種からマイナー車種まで、筆者の好みの英国車の5選をここに挙げてみたい。

多様な車種、バラエティに富んだ英国車

当時の英国車の特徴といえば、バラエティが豊かだったことだ。

ロールス・ロイス、ベントレー、ローバー、ジャガー、デイムラー、アストンマーティン、ミニ、オースチン、MG、トライアンフ、ロータス、TVR、モーガン……。

上記はそのうちの一部。さらに、GM、フォード、ルーツ(後にクライスラー)と、米国企業が英国でのクルマづくりを手掛けていた。

車種も多様。自動車未満のような三輪車「リライアント・ロビン」(ミニに乗るミスター・ビーンがいつもばかにするクルマ)から、小山のようなロールス・ロイスまで。スポーツカーも英国の得意とするところだ。

映画『名もなき者』(ジェイムズ・マンゴールド監督)で、ディランがモンタレーにあるジョーン・バエズの家を訪ねるシーンがある。

玄関前にはバエズのジャガーXKE(英国名はEタイプ)がとめてある。いいなあと思う場面だ。いまは高価すぎて手が届かない一台だが。

英国車のデザインの特徴は、無骨な魅力ともいえる。1948年に登場したランドローバーは徹底した機能主義的デザインだったが、それ故、いまも人気が高い。

ベントレーやアストン・マーティン、それにジャガーなども、ある意味、無骨だ。

大きなエンジンベイを持ち、力強さがみなぎるデザインだ。

多くのクルマは社内のデザイナーの手によるものだが、一方で、イタリアのカロッツェリアも起用された。

ピニンファリーナ(ロールス・ロイスやオースチン)、イタルデザイン(ロータス)、ザガート(アストンマーティン)……。彼らが歴史に残るデザインを生み出している。

車種は多様なので、魅力的なモデルをあげるとキリがない。それが、古めの英国車のよさなのだ。

---fadeinPager---

ミニ(1959〜2000年)

「ミニ」はもはや説明の必要はない、英国を代表するクルマ。2000年までつくられた。

いまも日本の路上で多くを見かける。オートマチックもあるし、エアコンも効くし、なにより全長3050mmのコンパクトさがよい。

軽自動車より小さい車体なので取り回しに優れる一方、ステアリングはクイックで、車体のロールは抑えめ。

ラリーで強かったというだけあって、カーブを曲がっていくのは得意科目。

サスペンションのストロークはかなり短めで、高速を延々と走ると跳ねぎみで、ややツラい。でも運転が楽しいのは事実。

私はひとのミニには相当数乗ってきた。ハイドラスティックというサスペンションシステムのものもあるし、大型ターボで強力なパワーの「ミニERAターボ」もある。

一度手に入れたいと思いつつ、だいぶ時が経ってしまった。

もう忘れたかというと、まったく逆。衝突安全要件などでどんどん車体が大型化していく昨今、自分の中のミニの存在感はむしろ大きくなっている。

バリエーションは豊富。パワフルなミニ・クーパーにはじまり、ステーションワゴン、ピックアップ、ノッチバック、ドアのないビーチカーなど、派生車種が多い。

筆者としては、あまりこだわりを感じさせず、目立たないグレードで十分。こんなことを考えているのが楽しい。

ローバー・ミニ

全長×全幅×全高:3075×1530×1330mm

ホイールベース:2040mm

1271cc直列4気筒 前輪駆動

最高出力:39kW

最大トルク:91Nm

---fadeinPager---

レンジローバー(1970〜94年)

初代「レンジローバー」も、年を追うごとに魅力が増している一台。1970年から96年までつくられた超長寿モデルだ。

レンジローバーのデザインは機能主義的だ。

破損しても汎用性の高い円形ヘッドランプ、V8エンジンの整備性がよいクラムシェル型ボンネット、という具合。

腰のあたりまで剥き出しになるぐらい高い着座位置。下の路面がよく見える。これも初代の特徴だ。

かつ、どこでも走れるラグジュアリーカーが開発目標だったという。当時の4WDにつきものの、ゴツさとは無縁。

そもそも、ローバーは英国首相も乗った上級セダンで、そのイメージをうまく引き継いだことになる。

シンプルな機能美と、高い運動性能は、いまも筆者の興味をひきつけている。

日本には正規輸入がなかったのではないかと思うけれど、手に入れるなら、オリジナルデザインの2ドアボディが欲しい。

実際にはドアが4枚あったほうが機能的なメリットは大きい。

ドアの前後長が短くなるので狭いところでの乗り降りが楽だし、車体の強度も高くなるからだ。

筆者が気になるのはとりわけ、89年までのモデル。スタビライザーが装着されて、車体のロールが抑えられるようになった。

たしかに、スタビライザーがないと高速での直進性はよくない。左右にフラフラとしながら走っていく感じがある。

慣れないとちょっと焦る。筆者も最初乗ったときは、ステアリングホイールを握る手に汗をかいた。

スタビライザーを持たない仕様の長所は、高い悪路走破性にある。

サスペンションシステムのストローク量が規制されないので“足”がよく伸びる。なので悪路でもタイヤの接地性が確保される。

レンジローバーの潜在能力を発揮するのは、この頃のモデルなのだ。

実際に悪路を走るかどうかはともかく、こういう能力があると知っていることは、なんとなくうれしいものである。

レンジローバー

全長×全幅×全高:4470×1780×1780mm

ホイールベース:2540mm

3528cc V型8気筒 4輪駆動

最高出力:97kW

最大トルク:251Nm

---fadeinPager---

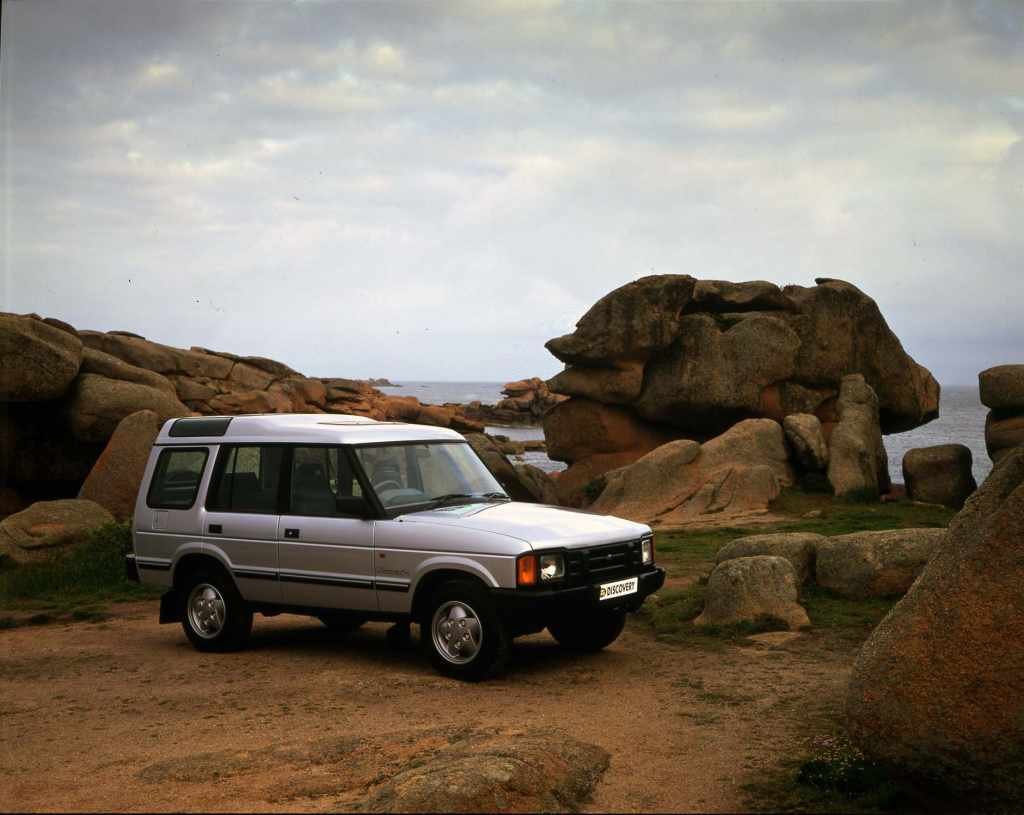

ランドローバー・ディスカバリー(1989〜98年)

初代「ランドローバー・ディスカバリー」は、すばらしい企画力が光るSUV。SUVの市場が拡大する以前の1989年に登場した。

発売の時点で求められる機能をしっかり盛り込んだ、マーケット先取り型のコンセプトもよかった。

デザインも秀逸。シャシーやパワートレインは初代レンジローバーと共用。

横開きテールゲート、外付けスペアホイール、ルーフ側面にガラスをはめこんだアルパインライト、ラバーマットなどは、ランドローバーで実用性が検証されていた装備だ。

さらに、3列め席の頭上だけルーフを持ち上げたステップドルーフや、荷室にアクセスするための跳ね上げ式ステップなども特徴的。

筆者が好きだったのは、コンラン・デザイングループが担当した内装だ。クリーンな造型、機能的な形状、感触のよい素材など、いまも魅力を失っていない。

左右シートの中央には取り外し式のショルダーバッグ(シート表皮と同素材)も備え付けられていた。

これみよがしの高級感などなく、最高の機能と快適さを持ったSUVをつくろうという開発車の意気込みやよし、といえるモデルなのだ。

ただし……初期のレンジローバーの3.5リッターV8はややノーズヘビーで、かといって2.5リッターディーゼルは低回転域のトルクはあるものの、気持ちよく回らない。

足まわりはサスペンションストロークもたっぷりあるし、一方で、重心高も抑えめでカーブを曲がるのもけっこう得意。惜しいなあという感じだった。

全長4.5m、全幅1.8m(以下)の車体サイズはいまも使い勝手に優れていて、いまも十分に使い勝手がよい。というか、このサイズ、いま欲しい。

ランドローバー・ディスカバリー

全長×全幅×全高:4539×1793×1966mm

ホイールベース:2540mm

3528cc V型8気筒 4輪駆動

最高出力:110kW

最大トルク:257.9Nm

---fadeinPager---

ローバーP6(1963年〜76年)

子どものとき、東京・大田区の自宅そばに、「ローバー3500」を所有している家があった。品がよくて、それでいて独特のデザインが、大好きだった。

ここでは”ローバー”を車名に持つクルマばかり採り上げている。そこでまたローバーはちょっと気がひける。が、これも私にとって英国を代表する一台。

1963年に発表された上級セダンで、当初は2リッター、および2.2リッター4気筒で、68年にレンジローバーと同じ3.5リッターV8版が追加された。デザインを際立たせている要素が多い。

トランク部分が長いプロポーション、キャラクターラインが入っていない車体、61年のリンカーン・コンチネンタルを思わせる「スラブ(平坦な)サイド」フェンダーライン。

いわゆる目力を感じさせる4灯式ヘッドランプと、その間の格子状グリルもスタイリッシュだ。

あらゆるところが、ある種の理想主義で設計されているのが、最大の特徴。

ボディはインナーモノコックで、外板は強度をもったく受け持たず、単にボルト留めされているだけ。

四輪ディスクブレーキをいち早く採用。後輪ではインボードタイプといって、ドライブシャフトとディファレンシャルギアの間に装備されていた。

目的は、タイヤ側でなくシャシー側に重量を移すことで、乗り心地を快適すること。実際、P6は定評があったようだ。

コンパクトにまとめられたサスペンションやら、衝突安全性を考慮したエンジンマウントやら、凝りに凝った設計のかたまり。

内装はたっぷりしたクッションのシートと、機能主義的なメータークラスター、それにやけに細身のユニークなステアリングホイールと、これも魅力的だ。

V8はパワフルだけれど日本ではオーバーヒートが避けられないと言われていた。でも、2200TCは個人輸入するしかないか……と悩んでいるうちに月日が経ってしまった。

それでもいまでも、意中の一台なのだ。

ローバー 2000TC

全長×全幅×全高:4530×1690×1390mm

ホイールベース:2630mm

1978cc直列4気筒(ツインカーブレター) 後輪駆動

最高出力:81kW

最大トルク:161Nm

バンデンプラ・プリンセス4リッター「R」(1964〜68年)

大時代的なぜいたくさをまとっているのが魅力。

バンデンプラとは高級車の代名詞だった時期がある。それがよくわかる。

バンデンプラというと、日本でも1980年代に「バンデンプラ・プリンセス1100(もしくは)1300」(67年〜74年)が人気を呼んだ。

バンデンプラの王冠のエンブレムをつけた大型グリルと、レザーシートとウッドパネルで仕立てられていたのが特長。

標準モデル(オースティン1300やMG1300)に対して、小さな高級車といえる「バンプラ」はマーケティング的にも大正解だった。

その後、仏ルノーがハッチバックに革内装を組み合わせた「サンクバカラ」(88年)など手掛けていた。

コンセプトは近いだろうが、レザーとウッドが似合うのは。60年代の英国車なのだと、サンクバカラに接して、そんな思いを強くしたものだ。

ベースになったモデルは1959年に登場。64年にやや大型化し、このときテールフィンを持つピニンファリーナのボディを搭載した。

バンデンプラは歴史あるベルギーのコーチビルダー(自動車の車体製造会社)で19世紀末に創業。20世紀はじめに英国にも進出。

高級車の車体を仕立てるのがバンデンプラの仕事で、戦間期は、ロールス・ロイスやベントレーの車体を架装。

その後、オースチン傘下に入り、60年代に独立したブランドとして、オースチンが入っていたBMCに組み込まれた。

このときBMC(ブリティッシュ・モーター・コーポレーション)のブランドは、下記のとおり。

オースティン、モーリス、ウズレー、MG、ライレー。そしてバンデンプラ。たとえば、ミニはオースティンとモーリス、ふたつのブランドから販売されていた。

私が欲しいと思っている「プリンセス4リッターR」は、さきに触れたプリンセスとは別もの。設計年次はむしろ古い。

当初は3リッターだったが、64年に大きめの改良が施された。オースチンとロールス・ロイスが2年間にわたって開発を煮詰めた4リッター直列6気筒が搭載されたのだ。

同じタイミングで車体のデザインが変更された。そもそもプリンセス3リッターの車体は、54年発表の「オースチン・ウェストミンスター」とよく似ていた。

新しいエンジン搭載を機に、車体のデザインも変更というのは、マーケティング上、理にかなったことと思われる。

ロールス・ロイスが手掛けた総アルミニウム製の6気筒エンジンは軽量で、かつ175馬力とパワーもあり、評価は高かったようだ。

乗ってみたいと、私がずっと思っているゆえんなのだ。

バンデンプラ・プリンセス4リッター「R」

全長×全幅×全高:4775×1740×1500mm

ホイールベース:2794mm

3909cc直列6気筒 後輪駆動

最高出力:130kW