東京都心の住宅地にひっそりと佇む一軒家の一室に、ミシンがずらりと揃ったデニムの製造アトリエがある。働くスタッフはわずか2名のみ。デニムの雄であるリーバイス® が運営するアトリエである。特別なこの空間で生み出されるのは、世界で一着だけのフルオーダーサービス「ロット・ナンバーワン(LOT No.1)」。真っ黒な特製の品質表示タグには「MADE IN TOKYO」の文字が浮かぶ。東京で仕立てられたことを示すタグだ。

ロット・ナンバーワンではデニム生地、ステッチの色、リベットの色、パッチなどを指定できる。シルエットだって思いのまま。顧客が思い描いた夢のデニムを、日本を含むアジア地域でただひとりのリーバイス®が認定した「マスターテーラー」が現実にする。マスターテーラーはリーバイス®の店で顧客のカウンセリングをして身体を採寸。データをアトリエに持ち帰り、パターン(型紙)、裁断、縫製を自身の手で行っていく。顧客と対話した人が仕立てる、つくり手の顔が見えるデニムである。

これまでメディアがあまり入れなかったこのアトリエに、このたびリーバイス®より取材許可が出た。究極のジーンズの制作過程の一端をここにお届けしよう。

オーダー価格はジーンズで110,000円から、トラッカージャケットで165,000円から。気軽にトライできる価格ではないかもしれないが、マスターテーラーが一着一着に向かう姿勢を目の当たりにすると納得がいく。着るファッションアイテムを超えた、奥深いレイヤー構造を持つスペシャルピースがここにある。

---fadeinPager---

オーダージーンズのディテール

ロット・ナンバーワンが採用する基本的な生地は未洗いのリジッド(生デニム)。14種類から好きなものを選べる。洗って生じる歪みや縮みを楽しめる生地だ。着用に伴う色落ちで自分だけの一着に育てられる。色が濃く糊がついた固い風合いもリジッドのよさだ。ジーンズならジャケットやブレザーなどと組ませるのにも最適である。

オーダーする顧客は、生地以上にシルエットにこだわる。既製品に満足できない人が理想のシルエットを求めてオーダーに活路を求めるケースが多いようだ。近年はワイドやバギーのパンツ流行もあり、若い世代にはジーンズの腰回りをフィットさせ幅を極太にする人も。古い時代のデッドストックのような味わいのあるモダンなジーンズは、オーダーする意義のあるクールな一着だ。

---fadeinPager---

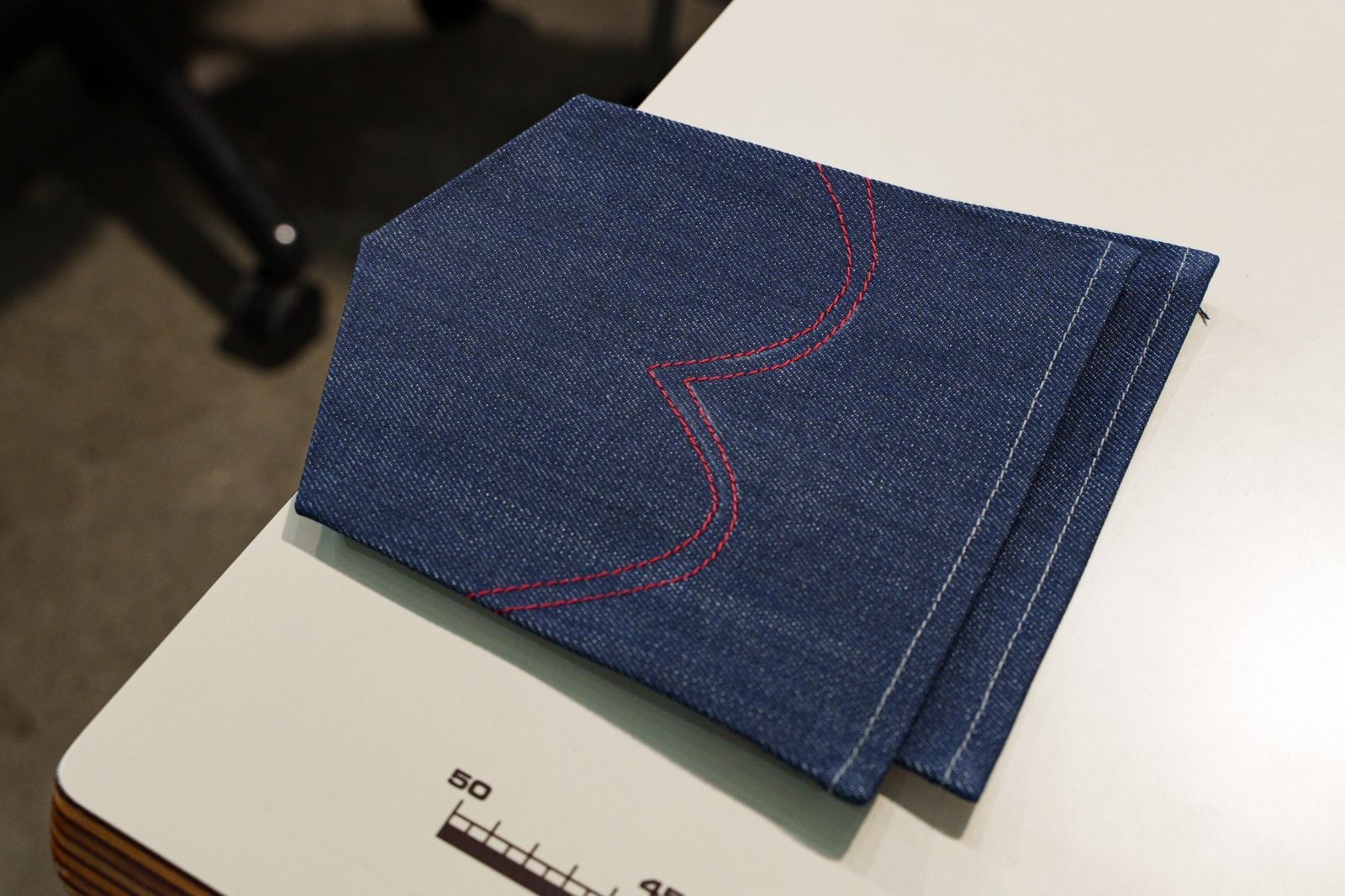

ポケットから見えてくる仕立ての心

1本のジーンズの制作にどれほど手間を掛けるのか、わかりやすいひとつの例がヒップポケットだ。普段何気なくスマホや財布を突っ込んでしまうポケットに、手仕事の真髄が見て取れる。

ポケットの製造工程を知るだけでも、多大な手間が掛かっていることがよくわかる。分業制で自動マシンも活用する大量生産の一般工場は、ひとりのマスターテーラーが一着ごとに調整する作業とは品質も効率も異なるだろう。とはいえ複雑な工程が必要なことには変わりない。世の中には驚くほど価格が安いジーンズがある。その裏側に目を向けると、正当性を判断する材料のひとつになるかもしれない。

---fadeinPager---

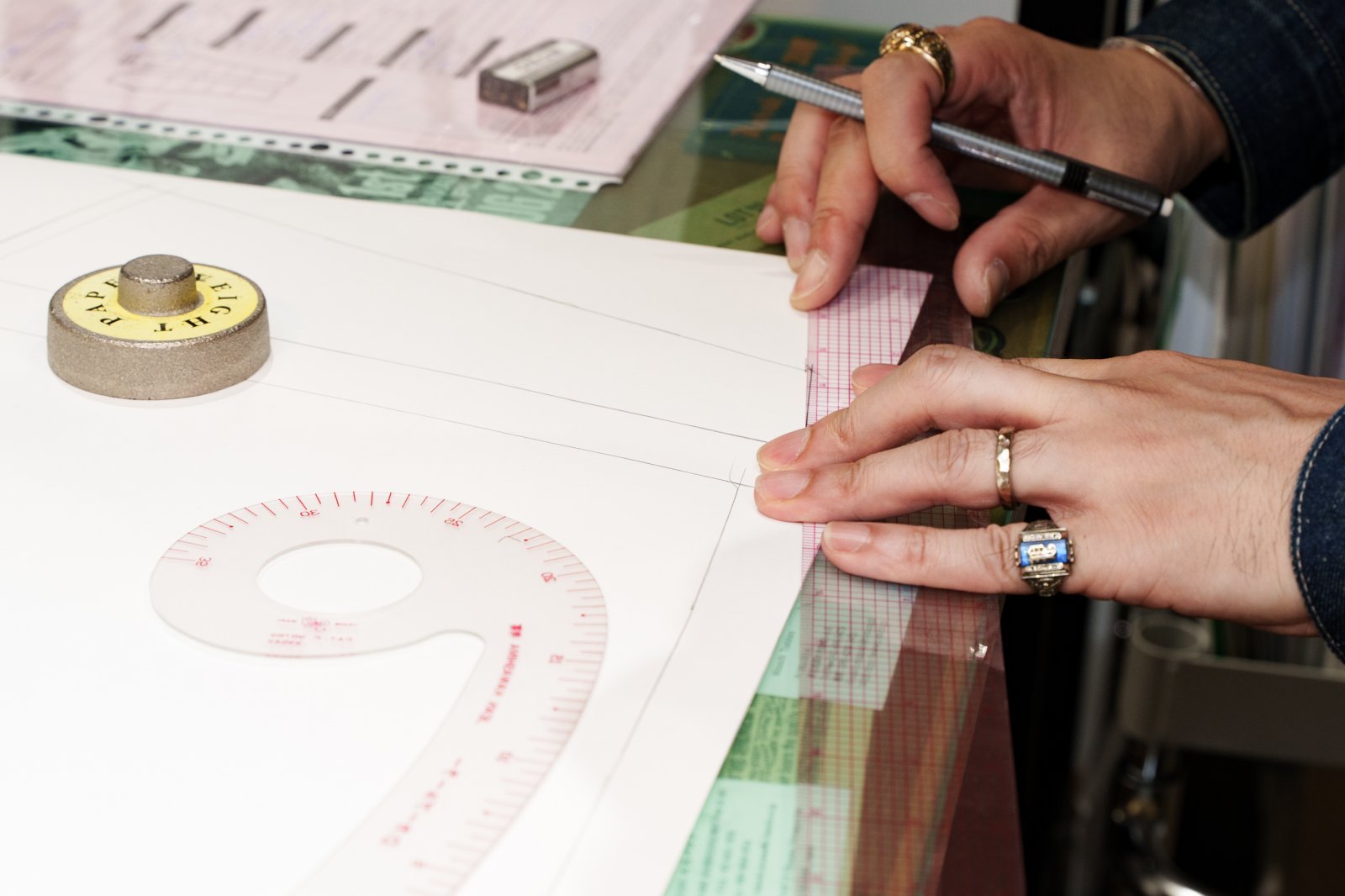

パターンを引き、裁断して、縫う

ロット・ナンバーワンには基本となるマスターパターンがある。大定番の型「501」に近い独自のもので、アメリカ本国がつくった世界標準。そのパターンを元に顧客の寸法に変更していく。

マスターテーラーの田 真行は、紙と鉛筆(シャーペン)でパターンを描いていく。現代的なアパレルメーカーはアプリのCAD(キャド)でモニタ上でパターン修正していくが、田さんは作業台に紙を広げて黙々と作業する。昔ながらの実物大で微調整するパターン制作だ。

顧客に合わせ修正したパターンを、ロール状の生地に配置して白のチャコでなぞり裁断の目安にする。チャコはブラシを掛ければ落ちる粉で、ウールスーツのテーラーもこれを使う。

パターン制作では緊張した様子だった田さんが、裁断になると表情が穏やかになる。これから縫っていくデニムの全体像を把握できたからだろう。彼がもっとも好きな工程は縫製だそうだ。

1ヶ月の間に仕立てられる型数は約15着。現在はオーダーの人気が高く、納期が4ヶ月先になることも。受付は「リーバイス® 原宿フラッグシップストア」にて。電話や店頭で予約すると、その予約時間に田さんが店にやってくる。顧客がアトリエを訪問することはできないのでその点はご了承を。

田さんがロット・ナンバーワンを統括するマスターテーラーに任命されたのは2022年のこと。長年勤めたブルックス ブラザーズを退社して挑戦した新しい道だった。辿ってきた人生や仕事への思いは、記事末にリンクを貼った文化服装学院の公式サイトに詳しく掲載されている。若き田さんが通い仕立ての基礎を習得したファッション学校だ。このもうひとつのアザーストーリーにもぜひお目通しを!

ファッションレポーター/フォトグラファー

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。

明治大学&文化服装学院卒業。文化出版局に新卒入社し、「MRハイファッション」「装苑」の編集者に。退社後はフリーランス。文章書き、写真撮影、スタイリングを行い、ファッション的なモノコトを発信中。

ご相談はkazushi.kazushi.info@gmail.comへ。