誰もが“カメラ”を手にし、かつてないほど写真を撮るようになったこの時代。フィルムカメラ人気やオールドコンデジ、とどまるところを知らないライカ熱まで、カメラ&写真文化に詳しいふたりの目利きに、最新事情を語ってもらった。

いま、“カメラ”を手にし、“写真”を楽しむ人が増えている。ライカからインスタックスまで、多種多様に広がるカメラの選択肢を紹介しながら、写真の撮り方、そして印刷し額装するアイデアまでを、その道の達人たちにうかがいながら紐解き、紹介する。

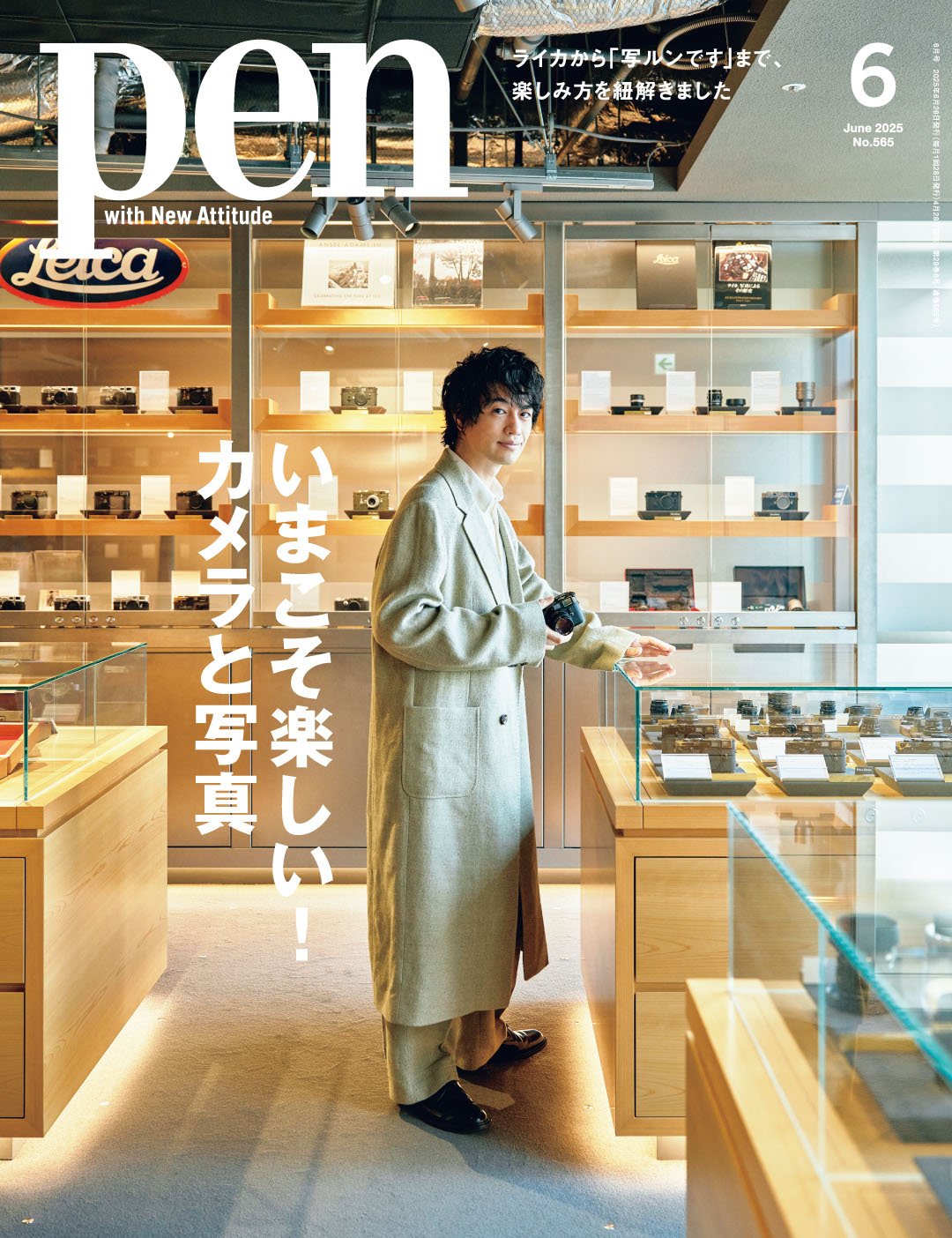

『いまこそ楽しい! カメラと写真』

Pen 2025年6月号 ¥880(税込)

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら

安藤貴之

東京都生まれ。新聞社、出版社を経て2005年〜21年『Pen』編集長を務める。23年、キタムラ・ホールディングスに移籍。現在は社長室長、新宿 北村写真機店プロデューサーとして写真文化の発信に携わる。

藤井利佳

東京都生まれ。ラジオ番組をはじめとするコンテンツ制作に従事したのち、2016年に雑誌『GENIC』編集長に就任。独自の視点と企画力をもって、フォトカルチャーの魅力を発信するメディアの牽引役を務めている。

——まずはじめに、いま、フィルムカメラやレトロなコンパクトデジカメ、いわゆるオールドコンデジ(❶)が再注目されています。こうした動きの背景にはなにがあるとお考えですか?

藤井 GENICではZ世代のフォトグラファーと話すことも多いのですが、彼らは完璧な写りよりも“自分らしさ”を大事にする傾向があります。高解像度で写し取るというより、ちょっとブレていたり、ノイズが入っていたりすることを「エモーショナル」で「余白がある」と肯定する。不完全さを楽しむ感覚ですね。「写ルンです」(❷)の人気もその流れのなかにある現象かなと思います。

安藤 僕は写真って偶然性の芸術だと思っています。完璧な構図や高精細な写りだけが写真の魅力じゃない。むしろ、ザラつきやにじみがあったほうが人の記憶に残る。

藤井 Instagramを見ていて、ちょっと光の入り方が面白かったり、ボケていたりブレていたりすると、逆に目に留まるという人も多いのではないでしょうか。

安藤 僕もオールドレンズのクセ玉(❸)で変な写真が撮れるとやけにテンションが上がります(笑)。若い世代に話を戻せば、フィルムや古いコンデジのような“味のある画”が好まれるのは、いまの時代らしい逆行の美学だと思います。写真として不完全だからこそ、そこに人間味が見出されるのかもしれません。

——写りすぎることへの違和感が、むしろ“写らなさ”の美学を生み出している。リユースカメラ人気にもつながるのでしょうか?

安藤 いま、若い人たちのあいだではリユースであることが価値になっています。新宿 北村写真機店でも修理に持ち込まれる古いカメラが増えていますし、「おじいちゃんが使っていたから」と大事にしている方も多い。ストーリーに惹かれているんですよね。

藤井 20代後半から30代くらいの読者にも、中古カメラのユーザーは多いですね。背景や時代性まで含めて選んでいるようです。

安藤 単なる“モノ”じゃなくて、関係性や物語を見出している。だからちゃんと修理して、大事にするんです。

藤井 GENICに登場してくれる若手フォトグラファーからも、「先輩から譲ってもらった」という話をよく聞いていて、美しいな、素敵な話だなと思います。

安藤 カメラを“継ぐ”感覚ですよね。そこに美意識を持っているように感じます。

藤井 まさにそうですね。大事にしてきたものを次の人に渡し、もらった人がまた大事に使っていく。サステナブルです。高くて買えないからお古を使うしかない、という感覚ではないですよね。

——“写りすぎないこと”、そして“受け継ぐこと”。価値観の変化が、カメラの選び方にまで影響しているように感じます。

藤井 Instagramがすごい勢いで流行ってきた頃は“どこで撮るか”“なにを撮るか”が重要でした。ガイドブックに載っていないような旅先の風景やレアなシチュエーション。いまはそれよりも“どう撮るか”“なにを伝えるか”。その先の表現に関心が移っている。

安藤 写メール(❹)以降、スマホで誰でも綺麗に撮れてしまいますしね。だからあえてフィルムを使ったり、初期のコンデジに戻ってみたりする。

藤井 カメラ女子(❺)向けにかわいい商品がこぞって出てきた時代もありましたが、いまは機材の選び方に性別はまったく関係ありません。いかに自分らしい、ほかの人と違う表現ができるか。そのためにどんなカメラやレンズが必要か。機材の選び方も変わってきたと思います。

安藤 それはすごく感じます。オールドレンズの人気もそういう流れだと思うんですよ。最新のボディに古いレンズを付けて、描写に味を出す。あれって完全に「人と違う写真を撮りたい」という欲望の表れでしょう。

藤井 「自分の写真技術を証明する」ための写真じゃないんですよね。「自分の世界観はこういうものです」というスタンス。

安藤 そこに共感が集まる時代なんですよ。技術じゃなくて、視点とか感情に。

藤井 すごく前は、ごく私的なものだった写真が、いまは人とつながる手段になってきている。撮って、編集して、誰かに見てもらえるところに出す。そこまで含めて写真、という感覚もあって、だからこそ自分の想いをのせて「表現」することが大事なんです。

安藤 そうですね。撮る前から、“なにを見せたいのか”がしっかりとある写真はやっぱりどこか強いんですよ。

——写真の役割が「記録」から「表現」、そして「伝達」へと広がってきている。そんな現在、若者が初めての一台としてライカを選ぶという話も耳にします。

安藤 はい。ライカはもともとプロフェッショナルが選ぶイメージが強かったんですが、いまやZ世代のなかにも、初めてのカメラとして手に取る人が出てきています。

藤井 カメラをまだちゃんとやっていないけれどライカが欲しい、という声はよく聞きます。

安藤 ヴィンテージ市場での評価も高いんです。「Q3」(❻)を買うのに半年待った、なんていう話は、ヴィンテージ市場での人気が現行品に大きく影響を与えた典型的な例。もちろん、手に携えているだけで満足できる特別感、優れた操作性と質感、そしてデザイン。尽きることのないストーリーは、ライカというブランドが唯一無二であることの背景としてあります。

藤井 ライカを持って鏡で自撮りを投稿するインフルエンサーも多いですね。カメラをファッションの一部としてとらえる風潮は大歓迎です。持っているとおしゃれでカッコイイ。カメラにはそんな存在であってほしいです。個人的には「シグマ BF」(❼)も自撮りの鏡の中にどんどん登場してくるのではと楽しみにしています。

——撮るための道具、という以上にライフスタイルの一部としてカメラを選ぶ。そんな動きが見えてきますね。

安藤 そうですね。新しいムーブメントとして、“なにを撮るか”以上に“写真やカメラとどう関わるか”に重きを置く傾向があると思います。だから、メンテナンスして長く使えるものが支持されるし、そこに物語があるものを選ぶ。

藤井 「たくさん撮れるから便利」じゃなくて、「一枚ずつ大切に撮れるから好き」っていう人も増えましたよね。たとえばフィルムだと枚数が限られるし、現像にも時間がかかる。そういうことを丸ごと楽しんでいる。

安藤 機材だけでなく、写真表現としても“余白”には注目しています。撮る側が全部を決めすぎない、っていうんですかね。シャッターを押した瞬間には想定できなかったことが写真の中に起こる。それが写真ならではの偶発性であり、余白であり、不完全さの魅力といえるのではないでしょうか。だからこそ、見る人の想像が入る余地ができるのです。

藤井 目で見ているものを高画質で綺麗にそのまま写せるのは、もはや当たり前のような技術になったからこそ、不完全さを求める、ということですね。そこに自分らしさを投影するというのが、いまの写真表現なのかなと思います。

——自己表現のツールとして古いカメラが新しい価値を得ている。面白い進化のかたちですね。性能や価格だけでは語れない時代に入ってきたようです。

藤井 その通りですね。なにを持って、どう使うか。それがそのまま“自分をどう表現するか”につながっている。

安藤 だから、これからの写真文化って、“モノを通して人を語る”カルチャーなんだと思いますね。どんなカメラを持って、どういう姿勢で向き合っているのか。そのすべてが写真になっていく時代だと思います。

【Notes】

❶ オールドコンデジ

おもに2000〜10年前後に発表された、エントリーモデルのコンパクトデジタルカメラ。海外のセレブが使用したことから注目を集め、徐々に日本でも人気に。数百万画素のCCDイメージセンサーから出力されるローファイな画は、いまの高精細とは異なる、どこか懐かしい写りが魅力。

❷ 写ルンです

富士フイルムが1986年に発売した使い捨てフィルムカメラ。27枚撮り、ISO400の感度、固定焦点レンズ、内蔵フラッシュ付きというシンプル仕様。スマホでは出せないザラッとした質感と偶然性が魅力。2010年代後半に写真家・奥山由之がファッション撮影で活用し話題となった。

❸ クセ玉

写りに強い個性を持つレンズの通称。代表格の「ヘリオス-44」は、旧ソ連時代にカール・ツァイス・イェーナが設計した「ビオター58㎜」を模してつくられたもので独特の“ぐるぐるボケ”が特徴。光のにじみや収差などの欠点が作画のスパイスとなり、意図を超えた表現が得られるのが魅力。

❹ 写メール

2000年にJ-PHONEが始めた写真付きメール機能。カメラ付き携帯電話自体は既に存在していたが、「撮って送る」を一般化したのはこのサービスだった。情景を即座に共有する体験はのちのSNS文化の原型に。以降「写メ」は写真を撮る行為そのものを指す言葉として定着。

❺ カメラ女子

2005年創刊の雑誌『女子カメラ』に代表される、女性の写真愛好家を指す言葉。デジタル一眼の小型化やかわいいカメラ雑貨の登場とともに浸透した。“日常を愛でる視点”が特徴で、風景やカフェ、旅先のスナップに感性が宿る。男性中心だった写真文化に新しい表現を吹き込んだ。

❻ ライカQ3

1960年代のM型ライカを想起させる筐体に、「ズミルックス 28㎜ f/1.7 ASPH.」を一体化し。裏面照射型CMOSセンサーによる階調の粘りと、厚みあるレンズ構成が生む緻密なマイクロコントラストで、立体感ある描写を実現。チルト式液晶、8K動画、USB-C給電など汎用性も向上。

❼ シグマ BF

2025年4月発売のLマウント対応フルサイズ機。アルミ無垢材削り出しのユニボディ構造に、24.6MPの裏面照射型CMOS、圧力感知式のハプティック操作系を搭載。230GB内蔵メモリや6K/30p動画対応など、実用性と造形美を両立。発表後、業界内外で大きな注目を集めている。

『いまこそ楽しい! カメラと写真』

Pen 2025年6月号 ¥880(税込)

Amazonでの購入はこちら

楽天での購入はこちら