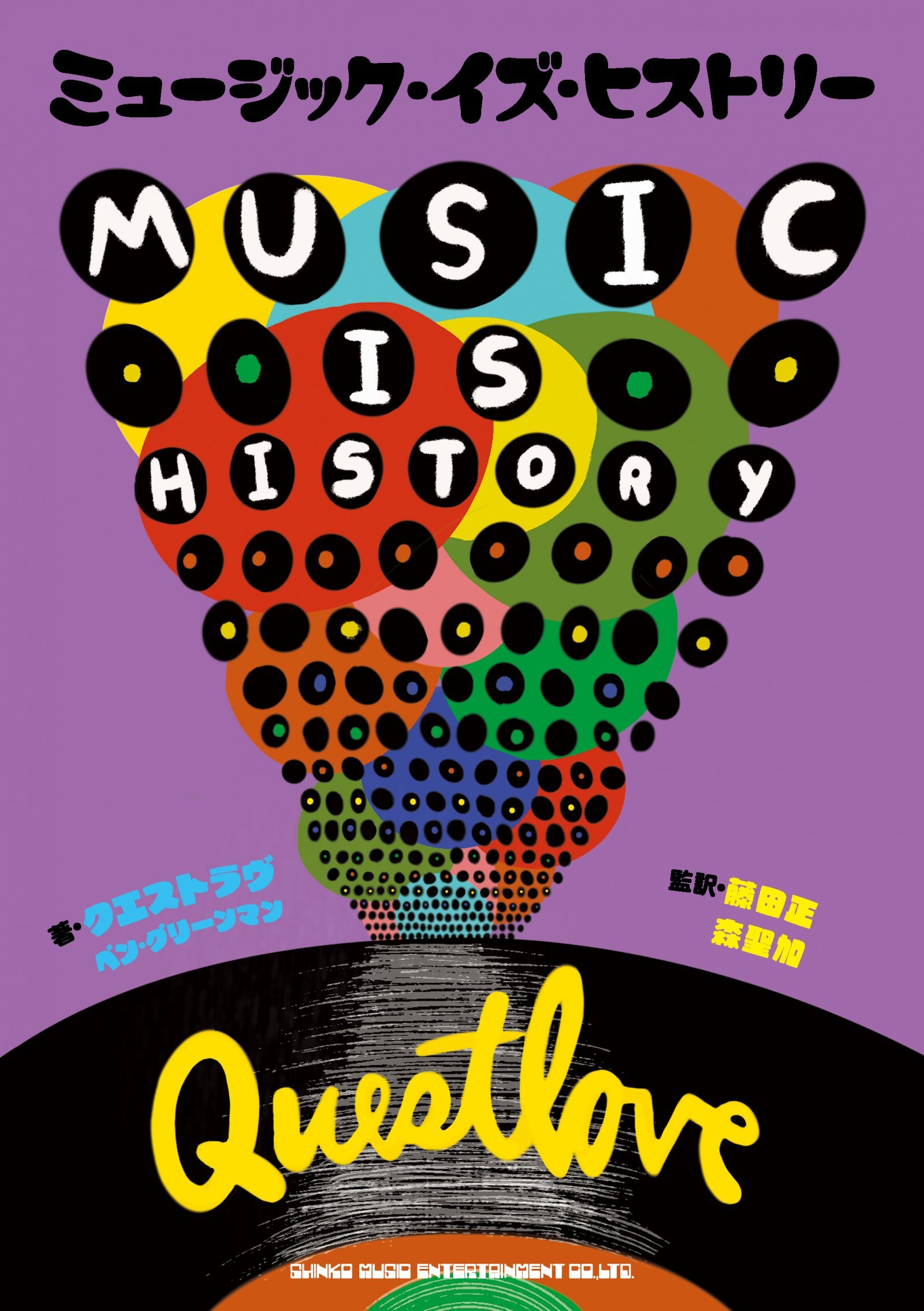

ミュージシャンのクエストラブが、1971年以降のアメリカ史と音楽についての著書『ミュージック・イズ・ヒストリー』を出した。彼はアラフィフ世代で、ちょっと前までは若い女の子と付き合うことが多かったという。

「オレの生活は文化的作業とか過去の名作とかに深く関わっている。若い子たちはそこに大きなギャップを感じたのかもしれない。そんなときオレはギャップを埋めようとして、オススメの音楽や映画のリストをしこたま作ったり、雑誌を戦略的に並べたり、本気で言っているのか相手に確かめるハメになった」

こちらにとっても身に覚えがないとは、言えないやつである。日本語で言うところの"サブカルマウンティングおじさん"問題。相手の女性の中には「生徒側」になることへの反発を覚えた者もいて、クエストラブにも苦情が来たという。おそらく苦情は、多々浴びせられていたはず。

本書は、歴史を1年ごとに切り分ける年代記として書かれている。音楽を通したアメリカ現代史。

1980年のページでは、スティーリー・ダンの『ヘイ・ナインティーン』が取り上げられている。19歳の女性相手にアレサ・フランクリンも知らないの? と上から目線で語る男の歌である。クエストラブは、この男に、じゃあおまえはカーティス・ブロウは知っているのか、ジャー・ウォブルは? プリンスの『ダーティ・マインド』はどうだ? と突きつける。もちろん、自戒を込めてである。

クエストラブは、ちょっと前にグラミーでLL COOL JやRun-D.M.C.、デ・ラ・ソウルらが登場したヒップホップ50年史のコーナーの演出家をしていた。また、自ら監督した『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』は、忘れ去られた50年前のフェスを題材にした映画だった。彼が音楽を提供したキャスリン・ビグロー監督の『デトロイト』も実在の事件を再構築したものだ。歴史を語り直すことは、近年、ポップカルチャーそのものになっている。そして、歴史を記述することと相手の興味とは違う知識を押しつけることは、かなり近い行為と言えるだろう。

さて、"サブカルマウンティングおじさん"が使いがちな3大要素がある。

1つ目は、すぐ「昔オレがさ」という出だしである。おまえの話はいいからと突っ込みたくなる。2つ目は、「あの頃のカセットってまだ8トラでね」といった系のやつ。「それいつですか?」って聞いてほしいのだ。そして、3つ目は「それはニーナ・シモンが歌にしているんだけどさ」といった引き出しを出すケース。持ち出す引き出しのマニアックぶりが鼻につく。

この3つをバーでしゃべっているおじさんに出くわしたら、席を立つ準備をしたほうがいい。ただ、クエストラブの本には、上の3つの要素がすべて織り込まれているが、無類のおもしろさゆえに引き込まれてしまう。なぜおもしろいのか。

ポイント1、「ファースト・ヴァージョン」。

本書が1971年から始まっているのは、クエストラブが生まれた年だからだ。この本は、現代史に自分史を重ねるところにこだわりをおいている。もちろん、子どもの頃に触れた作品には、知識不足や誤解が付きもの。そもそも記憶違いも多い。だが最初に触れた「ファースト・バージョン」を抜きにして語ってはいけない。どう聞いて、どう理解し、のちに自分がいかに修正を加えたか。つまり「昔オレがさ」は歴史の記述としての真摯さでもある。

ポイント2は、「フォーマット」。

クエストラブが子どもの頃に聞いたスティービー・ワンダーの『キー・オブ・ライフ』の曲順は実際とはまるで違った。2枚のLP版を自動的に再生するオーディオ装置で聞いたからだ。インターネットの時代にアルバムの曲順は意味を失っている。音楽にリーチする手法が増えるのはいいことだが、当時のメディアのフォーマットへの関心、想像力も大事だ。「昔はアナログしかなくって、知ってる8トラカセット?」は重要だし、クエストラブは、8トラのユーザーでもあった。

ポイント3は、リファレンス。

本書は、提示した問題をさらに過去の作品と重ね合わせて議論を進める。例えば、"ヘイ・ナインティーン"問題、つまり19歳の相手に文化的な知識を押しつけることの是非を巡るラストでは、ニーナ・シモンの『ヤング・ギフテッド・アンド・ブラック』が参照される。若者の意識向上や自信についての歌。「それはニーナ・シモンが歌にしているんだけどさ」は、過去にこそ答えがあるという歴史の最重要ポイントである。

ただし、実際にこれらを長い話としてバーでするのは困難である。相手の知識の有無の問題というよりも、語り手の話術の問題だ。本書の言葉から参照すると、重要なのは「押しつけでも退屈でもない形で歴史を伝えていくこと」である。興味がわくように話せば、そのサブカルマウンティングは有効かもしれないということ。いや、多くの人の場合、無効だから問題なのだが。

あまり長く書きすぎるのもよくない。こちらは、一杯飲みに出かけるところだ。1990年代のザ・ルーツってそもそもさという話は、バーのスツールに腰掛けてからしようと思う。