2023年1月19日、『地図と拳』で第168回直木賞に輝いた小川哲。現在、Penの連載『はみだす大人の処世術』でエッセイを寄稿している小川だが、実はPen2017年11月1日号「SF絶対主義」特集内で書き下ろし小説を執筆していた。これまでオンラインで掲載していなかった同作『最後の不良』を、このたび特別に公開したい。

『最後の不良』小川哲

第二次世界大戦が終わり、日本ではヒッピーが流行し、DCブランドが流行し、コギャルが流行し、パンツの裾が細くなったり太くなったりした。女子の髪やスカートの丈が短くなったり長くなったりし、化粧が厚くなったり薄くなったりし、草食系男子や五郎丸が流行し、ノームコアと電気自動車が流行した。そして最後に「虚無」が流行した。

2018年に設立された「MLS(ミニマル・ライフスタイル)社」は、「流行をやめよう」というテーマのセミナーで会員を増やした。「MLSチルドレン」と呼ばれるセミナーを受講した会員たちの尽力と、そもそも世界的に機能性やシンプルさを追い求める風潮があったことが合致し、「流行をやめよう」は2020年代の一大ムーブメントになった。高機能繊維の白やグレーのTシャツにデニムやチノパンを合わせ、腕時計や指輪などの余計な金属は装着せず、燃費のいい電気自動車に乗り、終業後はまっすぐ帰宅する。それがサラリーマンの典型的なスタイルだった。流行を気にすること、オシャレをしようとすること、自己主張をすること──それ自体がダサいという風潮が広がり、人々のライフスタイルは無駄のない、洗練されたものに均一化し、「流行そのもの」が消滅した。そのせいもあり、総合カルチャー誌『Eraser』は2028年4月号をもって廃刊した。最終号の特集は「断捨離」だった。

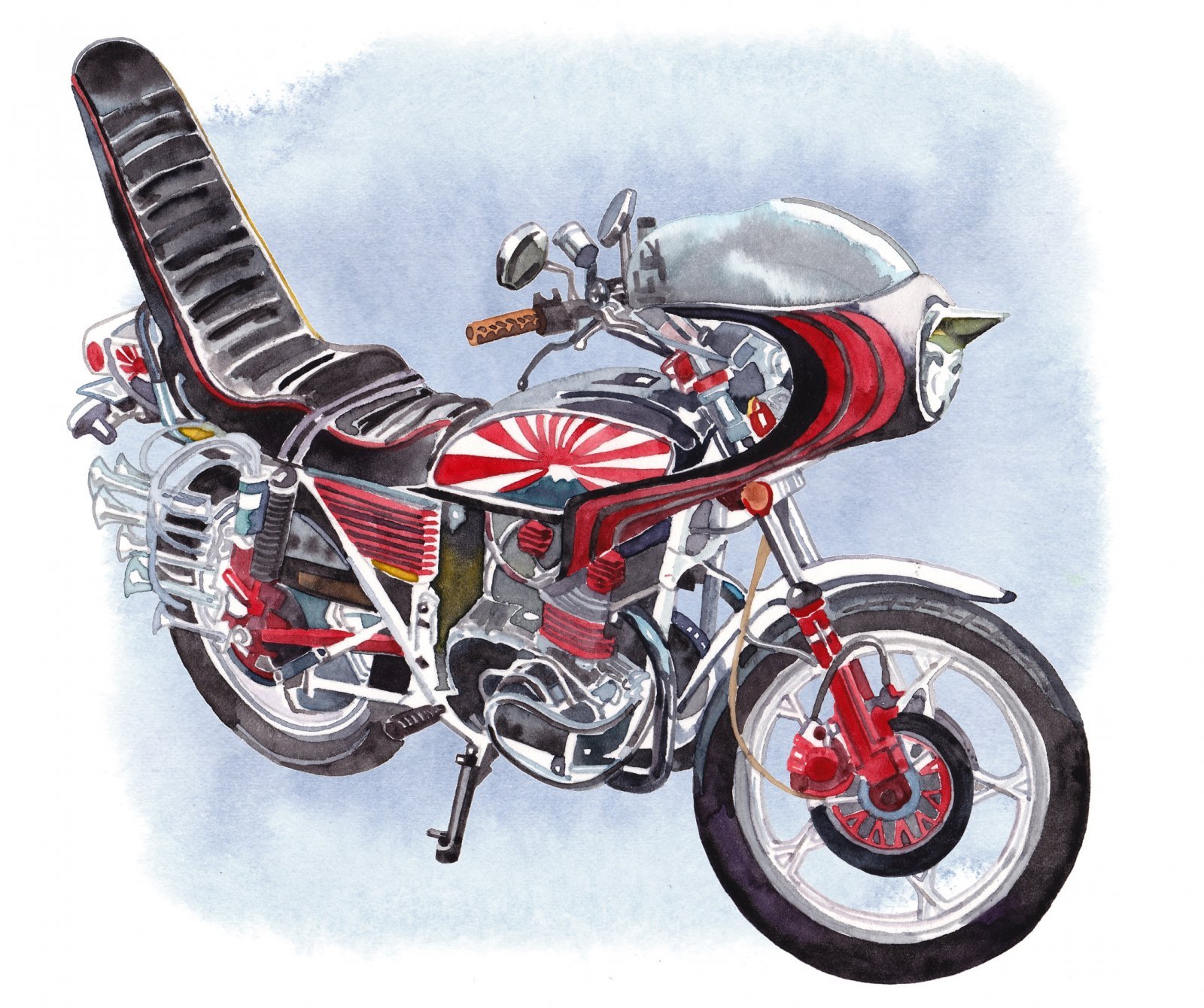

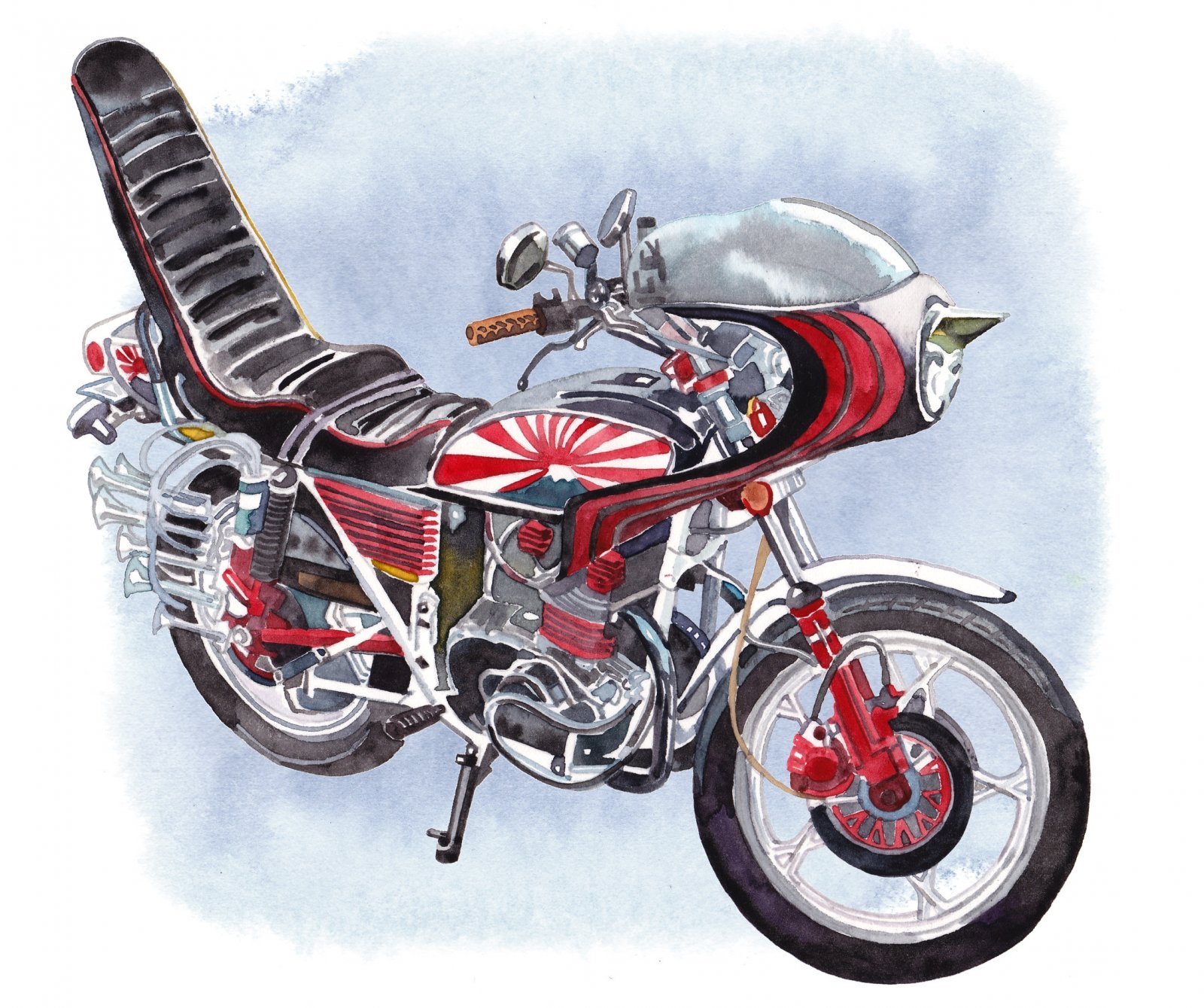

編集者の桃山は、「家の中にある不要なものの捨て方」「皮下脂肪の捨て方」「余計な人間関係の清算の仕方」「叶わない夢の諦め方」などの各記事をチェックしてから、最後のページにこっそり「すべて捨て終えたら、この雑誌を捨てましょう」と書き加えた。印刷所にデータを入稿し、あらかじめ用意しておいた辞表を栗本編集長の机の上に置くと会社を出た。やることは決まっていた。駅のトイレで髪型を整えて特攻服に着替え、駐車場に停めておいた改造単車──ゴッドスピード号に跨った。

ゴッドスピード号は首都高を走っていた。夜空に伸びる無数のビルは白やオレンジ色の光を発していて、その上に中途半端な形の月が浮かんでいる。東京国際空港から離陸した飛行機はゆっくりと海へ向かう。雲はひとつもなかったし、その存在の気配すらない。桃山は右手のグリップを目一杯ひねっていた。フルスロットルだったが、速度メーターは百キロそこそこで安定している。改造をしたせいで、単車は致命的に遅くなってしまっていたのだ。単車の前方に取りつけた、高くせり上がったロケットカウルは約17パーセント、後方の三段シートは約4パーセント空気抵抗を上昇させていた。六連ホーンを取り付けたせいで重量も増えていた。この日のために着こんだ特攻服の空気抵抗も邪魔をしているだろう。

---fadeinPager---

桃山が改造単車に興味を持ったのは、2025年8月号の「バロックという選択」特集以来だった。ミニマルな生き方などつまらない、もっと無駄の大きな生き方をしよう、というテーマだ。そのころはまだ雑誌も売れていたし、編集部内にはMLS的な価値観を打倒しようという空気があった。

桃山は特集内で、「ヤンキー」のページを担当した。3年前の当時からすでに、ヤンキーは絶滅しかかっていた。桃山は佐賀県の田舎で走り屋をしていたヤンキー集団「覇砂羅団」を取材した。彼らは「自分たちが日本で最後のヤンキーかもしれない」と言っていた。メンバー全員で改造単車に乗り、蛇行運転をしながら六連ホーンを鳴らすのは、初日の出の朝だけだと聞いた。法改正が進み、少しでも他人に迷惑をかけると逮捕されてしまうからだ。

去年の1月に、リーダーから「覇砂羅団は解散した」というメールをもらった。メンバーの離脱や卒業もあったし、佐賀の田舎にまでMLSの思想は伝播していた。リーダーは初日の出にたったひとりで山道を走り抜け、「パラリラ、パラリラ」という音が虚しくこだまするのを聞き、その場で解散を決意したらしい。

桃山は「もし捨てるなら」という条件で、リーダーから特攻服を譲り受けた。そして今日、その服を着ていた。背中には大きく「覇砂羅団乃暴走神風」と刺繍してあった。ダサかったが、そのダサさが懐かしかった。

運転制御機能は解除していた。ゴッドスピード号は、ヘッドライトを点滅させて周囲を威嚇しながら、完璧に機械制御され、法定速度で走る電気自動車たちを追い抜いていった。事故が起きないよう、定期的に前方を確認する。余裕があれば、運転席に座った者たちの死んだ魚のような目を見た。彼らはみな、桃山の姿を見るとすぐに目をそらした。いい気分だった。

単車を走らせながら、桃山は『Eraser』で働くことが決まった日を思い出した。大手メーカーに内定が決まっていた秋の日、『Eraser』の「SF特集」を読んで感動した。その場で栗本編集長のツイッターアカウントにダイレクトメールを送った。翌週に2人で食事をし、朝まで飲み明かして、その日のうちに就職が決まった。

桃山はカルチャーを愛していた。映画も、小説も、音楽も、ファッションも、アートも、すべて好きだった。どうして自分はカルチャーが好きなのか─桃山は「無駄だから」と考えていた。別にカルチャーがなくなったとしても、飢え死にすることはない。だが確実に、それらの「無駄なもの」が自分たちの生活に彩りを与えていた。少子高齢化の進行は止まらない。日本の経済は衰退しつつあるのかもしれない。しかしそんな世の中でも、多様な文化に触れることで人々は豊かな生活を送ることができる。何かに感動し、ものごとが今までと違った風に見え、ありきたりの日常がかけがえのないものに感じる。そういった気分になれるのは、カルチャーのおかげだった。

MLSの流行は、自分たちから無駄を、数値化できない豊かさを奪った。若者が背伸びする機会を奪った。人々の生活から、かけがえのない部分を奪った。雑誌『Eraser』の廃刊は、ひとつのきっかけでしかなかった。もし雑誌が続いていたとしても、自分は立ち上がることを決めていただろう。

「そこの車両、止まりなさい」

サイレンとともに、後方から警察の声がした。覆面パトカーがすぐ後ろを走っている。速度違反か、車両改造か、その両方だろう。桃山はゴッドスピード号を追い越し車線に滑らせ、前方車両とガードレールの間にある小さな隙間に飛びこんだ。車両の間を縫うように進むうちに、サイレンの音が遠くなる。そのまま東関道を進み、再度サイレンが聞こえたころに湾岸習志野で降りた。

---fadeinPager---

かつて人々は、「目立ちたい」と思っていた。目立つために他人と違う服装をして、他人と違う音楽を聴き、他人と違う映画を観た。カルチャー誌やファッション誌は「目立ちたい」と思っている人のために、目立っている人や、最先端の文化を紹介した。読者はそれを模倣したり参考にしたりした。そうやって「流行」が生まれた。

雑誌を見た読者が模倣すると、それまで目立っていたものが目立たなくなった。流行の先端を行く人々は別の何かを探した。そうやって「流行の変化」が生まれた。流行の変化を追い続けることで、ある者は幅広い知識を持った。別の者は流行を追うことの虚しさに気づき、自分にとって本当に重要なものに目を向けた。

認めよう──流行を追いかける行為は、ある意味ではとても虚しい。時間も金も投資するのに、そのお祭りは長く続かない。しかし、そうやって半ば暴力的に規範となる文化を取り入れることによって、それまで見えていなかったものが見えてくるのだ。なんとなくカッコ良さそうだからという理由で、理解できないフランス映画を観る。賢く見られたいからという理由で、ニーチェやマルクスやピケティを読む。人気だからという理由で、日本画やモダンアートの展覧会へ行く。そうやって、人々は本来興味のなかったものに興味を持つ。

桃山はその「暴力」が自分の仕事だと考えていたし、自分自身の人格もそうやって形成されていた。車の数は少ない。マフラーから出た轟音が静かな国道に響く。目的地は近い。桃山はアクセルを握りこんだ。だが、海風のせいで単車は思ったように加速しない。

MLS社のビルは海浜幕張にある。国道から幕張新都心に入ると、すでに一画が騒がしくなっていた。車道に単車を停めて徒歩で近づく。初めに目に入ったのはご当地キャラ軍団だった。着ぐるみを着た集団が「流行を取り戻せ!」と書かれたプラカードを掲げている。昔見たことのある梨の着ぐるみと熊の着ぐるみが先頭に立ち、とぼけた表情とは真逆のメッセージを拡声器から発している。

森ガール、ボディコン、竹の子族、カープ女子などの集団が警察車両の進入を妨害し、中央では数年前に流行ったロックバンドが演奏をしている。桃山は流行の消滅とともに消えていった者たちの人垣を通り抜け、MLSのビルの先頭に立つパンクな格好をした男──柿谷に話しかける「おお、桃山さんも来てくれたんですか」柿谷が意外そうな顔をする。「もちろん」桃山はうなずく。柿谷はかつての同僚だった。同い年だが、中途で入社してきたために敬語を使ってくる。

柿谷は入社3年目、編集長に無理を言ってパンク特集を組んだが部数が伸びず、次の牛丼特集の担当を命じられたときに怒って仕事を辞めてしまった。地元の仙台に帰ってバンド活動をしていたらしいがパッとせず、今はコンビニでアルバイトをしているという噂を聞いた。今回の抗議集会を企画した首謀者だった。

「久しぶりですね」柿谷が握手を求めて手を伸ばしてきた。

「そうだな。牛丼特集以来だから、二年ぶりだろうか」会議で栗本編集長が「次は牛丼で行きます」と口にした瞬間、柿谷は「俺は牛丼の記事を書くためにこの世界に入ったわけじゃない!」と机を叩き、そのまま会社を出ていった。そしてそのまま二度と帰ってこなかった。「牛丼退社事件」として、今でも編集部で話題にあがる。

「あのときは若かったんです」柿谷は恥ずかしそうに笑った。

「今となっては編集長の気持ちもよくわかります。俺、牛丼特集号を読んで感心したんですよ。チェーン店の牛丼の中にうまくこだわりの店を配置して、読者がいろんな牛丼に──もっと言えば牛丼の先にある畜産農家や稲作農家にまで興味を持つような構成になっていました。あれは世間に迎合した、単なるファストフード特集じゃなかった。真の意味でカルチャー特集でした」

「全然売れなかったけどな」びっくりするほど売れなくて、倉庫にどっさりと返本の山ができた。「牛丼特集」、その次の「表計算ソフト特集」、そしてその次の「練り物特集」は暗黒三部作として、編集部の汚点になっていた。雑誌がなかなか売れなくて迷走していた時期だった。

「問題は、売れるとか、売れないとかじゃないんです。読者が新たな情報に触れることが大事なんです」

「辞めたこと、後悔してるのか?」

「そうですね」と柿谷はうなずいた。

「そういえば、編集長は元気ですか?」

「どうだろう。もともと外出は多かったけど、去年廃刊が決まってからは定例会議のときしか出社しなくなったよ。原稿にはすぐ目を通して返信してくれるけど」

「一度、編集長に謝りたいですね」

桃山は「今度、機会を作るよ」と答えた。柿谷が意味ありげに微笑んだ。どこか気になったが、聞くほどでもないように思えた。

---fadeinPager---

桃山は長野出身で、ずっと東京に憧れていた。年に一度、友人と一緒に始発の鈍行で東京へ行った。渋谷、原宿、表参道、青山をめぐり、小遣いやお年玉を使って服や靴やCDを買った。街ですれ違う女性はみんな美人に見えたし、男性はみんなカッコ良く見えた。一度だけ慣れないナンパをして、「あなた東京の人じゃないでしょ」と笑われた。恥ずかしかったが、やはり自分からは田舎者の臭いが出てしまっているのだと妙に納得した。上京するために必死で勉強をして、東京の私大に入学した。

しかし、いざ東京に住み始めても、渋谷や原宿に行くことはほとんどなかった。技術の進歩により、服や靴はネットで買えたし、音楽はワンクリックでダウンロードできるようになっていた。ショップ店員にオススメを聞くことも、CDショップで試聴機にかじりつくこともなくなった。すべてがワンクリックだった。

思えば、流行の消滅はその時点で始まっていたのかもしれない。ネットでは、好きなときに好きなものが買える。その代わり、ショップでオシャレな人を見て真似しようと思ったり、興味のなかったジャンルの音楽を試聴してハマったりすることもなかった。自分の好みで品物を選び、ワンクリックで精算する。オススメリストには、好みに応じた品物がピックアップされる。そこに流行も、洗礼も、暴力も存在しない。ただひたすらストレスのない、便利な世界が待っている。もちろん「便利になることが悪い」と言っているわけではない。社会にとって、それは意義のあることだろう。自分だってその便利さを享受している。文句は言えない。

ただ、なんというか、悲しかったのだ。人々が同じ車に乗り、同じ音楽を聴き、同じ格好をすることが悲しかった。他人と同じであることに不満を持たないことが悲しかった。自分と違う人を白い目で見ることが悲しかった。

「─柿谷さん、例のやつですよ」後ろからやってきたロン毛の男が、柿谷に角材を数本渡した。柿谷が周囲にその角材を配り始めた。桃山もそのうちの一本をもらった。

「なんだ、これ?」

そう聞くと、柿谷は「入り口を叩き壊すんですよ」と答えた。

「壊してどうする?」

「どうするって、とにかく壊すんですよ。壊して壊しまくるんです」

桃山は「はあ」と曖昧にうなずいた。この集会は「RTF(流行を取り戻そうフェスティバル)」と呼ばれていた。均一化した社会に息苦しさを感じている人々が、その黒幕とも言えるMLSの本社ビル前に集まり、抗議デモを行う。そして、それだけしか決まっていなかった。

「MLSをぶっ壊せ! 流行を取り戻せ!」

ビルの前に集まった人々が、シュプレヒコールを繰り返していた。桃山は後ろを振り返った。通りを挟んだビルの前で、テレビ局が中継をしていた。朝の情報番組で司会をしている女子アナウンサーだ。彼女はこの光景を見て、いったい何をレポートするのだろうか。桃山にはわからなかった。

「さあ、今だ! 入り口のガラスを破壊しろ!」

柿谷の掛け声で、いかがわしい見た目をした男たちが角材をガラスに振り下ろした。端にいた桃山も協力しようとガラスに一歩近づいたが、その瞬間ビルの中でフラッシュがたかれたことに気がついた。

「中から撮られてるぞ!」桃山は叫んだ。

「気をつけろ!」ガラスを破ろうとしていた男たちの手が止まった。

「気にするな! ぶっ壊せ!」手を止めていた男たちに向かって、柿谷がそう指示を出した。桃山は最前列から離れ、柿谷の隣へ行った。

「おい、このままだと顔まで鮮明に写ってしまうぞ。いいのか?」

「別にいいんですよ。あいつらもそれくらい覚悟してます。桃山さんは余計な口出ししないでください。というか、桃山さん不良の格好してるじゃないすか。不良なんだから悪さをしないと。ガラスの一枚や二枚割らなくて何が不良ですか。あ、もしかしてビビってるんですか?」

「そういうわけじゃない。ただ、ガラスを割る目的がわからないんだ」

「破壊に目的はありませんよ」

男たちは一心不乱に角材でガラスを叩き続けている。MLSをぶっ壊せ、流行を取り戻せ。シュプレヒコールは止まらない。ひとりの男の角材が折れたが、柿谷がすぐに補充する。別の男が、ついに窓にヒビを入れた。MLSをぶっ壊せ、流行を取り戻せ。ヒビが広がり、大きくなっていく。そしてついに、ガラスが割れた。

---fadeinPager---

桃山が子どものころに、スケルトンのデザインが流行した。パソコン、時計、電話、カメラ、アイロン……。ありとあらゆる電化製品がスケルトンになった。桃山はスケルトンが嫌いだった。幼いころ、誕生日にもらったゲームボーイはスケルトンだったせいで、ほとんど使わなかった。

どうしてスケルトンが嫌いだったのか、大人になってからその理由がわかった。たとえば人間は誰だって、皮膚の下には臓器や骨や筋肉があり、消化中の食べ物や大便もある。皮膚はそれらを覆い隠している。服は皮膚の延長だ。汚いものを見えなくする。足の短さをごまかし、無駄な贅肉を隠している。

それとは逆に、スケルトンは内部の構造、つまり機能そのものを美しさとして見せつけてくる。

デザインとしてのスケルトンの流行は終わっていた。というか、今では流行という概念がほとんど消滅している。

だが、間違いなく、人間はどんどんスケルトンになっている。見栄を張ること、格好つけること、背伸びすること──つまり人格に服を着こむことはみっともないと思われていて、実直に生きること、本音で話すこと、露悪的に振る舞うことが推奨されている。難解な映画を観た若者は理解したふりをしようとせず、どれだけ意味不明だったかを語るようになった。『カラマーゾフの兄弟』や『暗夜行路』を読んでいるという自慢よりも、読んでないという自虐のほうがずっとウケが良かった。人々は服を脱いで全裸になり、そして透明化している。桃山はスケルトンが嫌いだったし、スケルトン的な価値観も嫌いだった。見栄や格好つけや背伸びが、今の自分を作り上げたと信じていた。

「正直に、透明に、シンプルに─そしてミニマルに」

MLSの本社ビル一階に貼ってあったポスターに、そう書かれていた。隣から現れた厚化粧をした女性が「MLSなんて死んじまえ!」とポスターを乱暴に剥がして丸め、何かを叫びながら放り投げた。入り口のガラスが割れたあと、集会に参加していた者たちはビルの中に殺到した。ビルの一階にMLSの職員は誰もいなかった。受付係も、警備員も、さっきまでいたはずのカメラマンもいなかった。

なだれ込んだ集団は、好き勝手に破壊を始めた。エントランスのソファが破られ、中の綿がそこら中に散らばった。ポスターは破られ、モニターは割られ、受付の机が角材で殴られた。

「MLSをぶっ壊せ! 流行を取り戻せ!」

叫び声が響いている。桃山は壁に寄りかかり、それらの光景をぼんやりと眺めていた。何かが根本的に違う、と感じていた。だが、その違和感の正体がなんなのか、うまく説明できなかった。

学生時代、背伸びをしてブルデューの本を買った。フランス人の社会学者だ。支配階級は、自分たちが特別であると自己規定するために、生活様式、料理、調度品、芸術にこだわる。被支配階級との間に差異があるという事実によって、自らを正当化するのだ─というようなことがその本には書いてある、とウィキペディアに書いてあった。桃山はブルデューの本を購入したが、難しかったので最初の数十ページを読んだだけで積んでいた。

おそらくファッションもそうだろう。オシャレ支配階級の人々は、被支配階級と差異化をすべく服を選んでいる。音楽も映画も文学もアートも、そういう側面があったはずだ。そこには「差異」という主題があった。人々は、誰でもない誰かになりたかった。だが、たとえばノームコア─究極の普通─の流行は、差異自体を奪い去った。普通であることが、自然体であることが、機能的であることが魅力的だとされた。

もちろん、流行を作っていたのは「差異」だ。支配階級に加わろうと、非支配階級は彼らの真似をする。真似をされた支配階級は、別のファッションで新たな差異を作る。その繰り返しが、たとえばパンツの太さや眉の太さの流行になった。そして最後にMLSは差異の価値を奪い、流行を消滅させた。

桃山は騒ぎながらビルを破壊する人々を見て、自分の違和感の正体に気がついた。彼らはもともと差異を、そしてその結果生まれる多様性の価値を信じていた。だからこそ、多様性を奪おうとしているMLSに抗議をした。だが、今の彼らはどうだろうか。全員一緒にビルを破壊している。そこに差異などない。彼らの行動は、ある意味で、きわめてMLS的だった。桃山は、自分以外にもひとりだけ、破壊活動に加わっていない人物を見つけた。

柿谷だった。非常口のドアに寄りかかった柿谷は、腕を組み、無表情で人々の様子を眺めていた。そして何度かひとりでうなずくと、ドアを開けて非常口の奥へ消えた。桃山は柿谷を追いかけた。奥には廊下があり、左手には裏口が、右手には別の扉があった。右手に進んだ。柿谷が裏口から外へ出たとは思わなかった。どうしてそう思わなかったのかはわからなかった。右手のドアを開けると、エレベーターと業者用の搬入口があった。人はいなかった。エレベーターが最上階の十五階で止まった。桃山はエレベーターを呼んだ。少ししてエレベーターが来た。大きなエレベーターだった。中が鏡ばりだったので、自分の姿がうつっていた。妙な髪型だったし、妙な服装だった。特攻服の丈が床に擦れていた。そういえば、覇砂羅団のリーダーは背の高い人だった。サイズが合っていなかった。オシャレの基本ができていない。

15階に何があるのか、桃山にはわからなかった。何もないのかもしれない。柿谷は裏口から外へ出たのかもしれない。エレベーターが15階で止まり、扉が開いた。薄暗い廊下の先に、非常口を示す緑色の光が見えた。桃山は廊下を進み、非常口の分厚いドアをノックした。反応はなかった。ドアの内側から音楽が聞こえることに気がついた。ジャズだ。ドアに耳を当てる。ジャズだけではない。人々の話し声も聞こえる。かなり大勢いるように思える。もう一度ノックするが、やはり反応はない。桃山はドアを開けた。

「桃山さん、何してるんですか?」

こっちのセリフだ、と言いかけてやめた。あまりにも紋切り型の答えだった。桃山は「見ての通り、不良をしている」と答えた。「そりゃそうっすね」と柿谷が笑った。MLSの15階はバーになっていた。小さなステージではジャズの生演奏が行われている。向かいの壁際に15席ほどの長いカウンターがあり、窓際にはテーブル席が並んでいて、ほとんど満席だった。

桃山は驚いていた。こんなところにバーがあるだけでなく、特攻服を着た自分がこの場所でまったく浮いてないことに何より驚いた。バーカウンターの端に座っているのはゴスロリファッションをした女性で、その隣には女装の中年男性がいる。近くのテーブルでは裏原系の三人組が酒を飲んでいて、Bボーイ風の男性は古着っぽい服装の女性と肩を組み、ジャズの演奏に合わせて揺れている。

「本当は、ここ会員以外入れないんですよ」

柿谷がバーの入り口に立っている係員を指さしながら言った。

「会員?」

「MLSの会員ですよ」

「お前、MLSの会員なのか?」

「そういうことですよ。あ、栗本さん! 桃山さんが来てますよ」

柿谷の視線の先に、カジュアルな格好をしたスタイルのいい男が立っていた。調光された間接照明に、左手の腕時計が光っている。普段と違う格好だったので一瞬誰だかわからなかったが、間違いなく編集長の栗本だった。

「なかなかいい格好をしてるじゃないか、桃山」

栗本が笑った。

「編集長もMLSの会員だったんですか?」

そう聞くと、少し戸惑った顔をしてから、栗本は「そうだ」とうなずいた。

「いつから会員なんですか?」

「ずっと前からだよ」

「どうしてですか? MLSは敵じゃなかったんですか?」

「なんの話をしている?」

事情のつかめない栗本に柿谷が説明した。

「桃山さんは下の集会に参加してたんですよ。それが、どういうわけかこの階の存在に気がついたみたいで。だから別に、桃山さんはMLSの会員ってわけじゃないんです」

「そういうことか」と栗本がうなずく。

「いいか、MLSは敵じゃない。むしろ味方なんだ」

「意味がわかりません」

「『Eraser』は、たしかに流行を追いかける雑誌という側面もあった。だが、俺はずっと流行を追いかけることの虚しさを感じていた。もし人々に文化を愛する気持ちがあるのなら、流行なんて関係ないはずだ。自分の好きなものを、好きなように追い求めればいい。だが人々は流行に踊らされ、本質をつかもうとしない。そうしてインターネットの時代になり、情報の伝播が早くなった。一ヶ月前に流行っていたものが時代遅れになり、また別の新しいものが流行する。人々は周りと話を合わせるために流行に乗り、ブームが終わるとすべて忘れ去る。その繰り返しだ。虚しい」

「そんなの、全部無視すればいいじゃないですか」と桃山は反論した。

「人々が流行をどう消費しようと、自分には関係ありません」

「だが、人々は真似をする。俺が気に入った服装を真似して、俺の聴いている音楽を真似する。好きなものを追求しようとしても、『流行に乗ってますね』などと言われ、他人と一緒くたにされてしまう。そういうのが嫌だったんだ」

くだらない考えですね、と言おうとした桃山を、栗本が制した。

「お前は今『くだらない考えだ』と言おうとしたな。俺にはわかる。その通りだ。とてもくだらない。俺の抱えていた不満は『他人にどう思われるか』そればかりを気にしているせいで発生している。その通り、くだらないよ。だから、このくだらなさを終わらせようと思ったんだ。MLSは流行という概念を消す。それによって俺も、そして俺だけじゃなくすべての人間が『他人にどう思われるか』というくだらない悩みから解放され、本当に好きなものを追い求めることができるようになるんだ。たとえばお前は今、不良の格好をしている。不良は学校や世間のルールに縛られたくなくて、髪を染めたり、リーゼントにしたり、バイクを改造したりした。だが、その帰結はどうなった? 不良はみな似たような格好をするようになった。似たような形にバイクを改造した。学校や世間のルールが嫌だったはずなのに、彼らの集団には厳格な掟が生まれた。くだらないと思わないか? このくだらない循環をなくすために、世界を透明にしたいと思わないか?」

何かが間違っている気がしていたが、反論が思いつかなかった。桃山は反論の代わりに「この場所はいったいなんですか?」と聞いた。

「みんな、MLSとは程遠い格好をしています」

「MLSの会員は皆、自分の好きなものを、誰にも真似されることなく、純粋に楽しみたいと思っているんだ。ここは会員が自由に、ありのままの姿で社交できる場所だ。世間から流行を消滅させることで、ようやく自己のオリジナリティを追求することができるようになった。これでもう、誰にも真似されない」

「そんな無茶苦茶な……」

ジャズの演奏が終わった。次の曲の準備をしているようだった。ビルの外で、警察のサイレンが大きくなった。外を眺めていた人々から歓声が聞こえた。ゆっくりと窓際まで移動してから、柿谷が「そろそろ終わりますね」と言った。栗本が「よくやった」とうなずいた。

桃山はすべてを悟った。集会はMLSの自作自演だったのだ。テレビ局もカメラマンもいた。グルだったのだ。彼らに今回の暴動の写真を撮られたし、映像も撮られているだろう。柿谷が彼らを焚きつけ、その様子を報道してもらう。見てください、この悲惨な光景。流行などに踊らされた者たちの仕業です─そう報道されるに違いない。RTFは、流行を取り戻そうとする者たちがいかに愚かか、世間に知らしめるための集会だったのだ。

「さて、お前はどうする?」

栗本がそう聞いてきた。

「MLSの会員になりたいなら、推薦してやってもいい」

桃山は窓の外を見た。武装した警官が着ぐるみを引き剥がしていた。森ガールが警棒で殴られていた。そして、窓にはうっすらと自分の姿がうつっていた。丈の長い特攻服を着ていた。「覇砂羅団は解散した」というリーダーの言葉を思い出した。つまり自分は、人類で最後の不良だった。桃山は拳に力をこめ、栗本の顎を殴った。

小川 哲

1986年、千葉県生まれ。2015年に『ユートロニカのこちら側』(早川書房)でデビュー。『ゲームの王国』(早川書房)が18年に第38回日本SF大賞と第31回山本周五郎賞受賞。2023年1月に『地図と拳』(集英社)で第168回直木賞受賞。近著に『君のクイズ』(朝日新聞出版)がある。