11月11日に公開され、11月28日時点で映画観客動員ランキング3週連続首位を獲得、ますます世間を賑わせている映画『すずめの戸締まり』。コロナ禍が始まったタイミングで脚本づくりがスタートし、日本の社会状況に対するさまざまな感情を抱えながら制作したという新海誠監督に、文芸評論家の榎本正樹がインタビュー。

2023年1月号本誌では、新海監督をはじめ、声優を務める原菜乃華&松村北斗、CGや美術、音楽に関わる制作スタッフにもインタビュー。音楽ジャーナリスト・柴那典による音楽についての考察のほか、山田智和、瀧本幹也らに聞く新海作品の魅力や見どころ、野村訓市が語る新海作品におけるRADWIMPSについてなど、クリエイターからの視点も必読だ。Amazonでの購入はこちら

本記事では、本誌では紹介しきれなかった監督の思いを一挙掲載。

移動と出会いと贈与をめぐる物語

――2021年の12月に行われた製作発表記者会見で『すずめの戸締まり』というタイトルに初めて接した時に、古風な印象を受けました。古来から庶民にとって身近な鳥であったすずめは、『舌切り雀』『腰折雀』『雀孝行』『雀の仇討ち』『雀酒屋』など数多くの民話や説話に登場します。主人公の岩戸鈴芽の名前の由来も、監督ご自身が指摘されているように、日本神話の天岩戸の岩戸隠れの伝説から来ています。

新海 ご指摘の通り、説話や昔話の雰囲気を意図したタイトルです。今風でない古めかしいタイトルの方が、この映画にはふさわしいという確信がありました。『すずめの戸締まり』は現実に起きた巨大な出来事を扱っていますが、現実を踏まえながらフィクションとして語ることが物語の役割の一つであると僕は考えています。想像を超えた大きな出来事が起きた時、人間は神話や説話や昔話など自分の手のひらに乗るサイズにまとめて物語の形にパッケージ化することで、認識可能な状態にして、起きたことの意味を考えるよすがにします。人間はそういう行為を繰り返してきたと思うんですね。僕たちが今回の映画でやりたかったのは、そのように現実に起こった出来事を物語として語り直すことでした。

――過去作では、東京と地方など二つの場所を軸に展開する趣向が組みこまれていました。『すずめの戸締まり』で主人公は日本を縦断し、立ち寄った土地で行動します。新海作品における新たな展開と指摘できますが、この変化が意味するものは何でしょうか。

新海 主人公の鈴芽が日本を移動していくロードムービーにしようと思ったいちばんの理由は、場所を悼む物語にしたいと思ったからです。亡くなった人にはお葬式が行われるのに、町や土地から人が消えて場所が失われる時にはそういった儀式がない。そこで場所を悼む話を映画にできるのではと考えた時に、そういった場所をめぐるには土地から土地への移動が必要だったので、必然的に旅をする話になり、結果的に日本中を舞台とする話になりました。移動する話にしたいという動機が最初にあったのではなく、場所を悼む話にしようとして、そこから導き出されたのがロードムービーの形式でした。

――場所から場所への移動が活劇的な展開をもたらします。今作ではシリアスな問題が扱われていますが、一方で移動が巻き起こす珍道中がおかしみを演出します。エンターテインメントとしても楽しめる内容になっています。

新海 エンタメにしたいというのは最初から強く思っていたことですし、おっしゃるように移動そのものがエンタメですよね。ロールプレイングゲームとかはキャラクターをフィールド移動させているだけで楽しいですし(笑)。人間って、目的ではなく過程そのものを楽しめる生き物なんだと思います。移動そのものも楽しいし、移動に伴うコミュニケーションが楽しいんですね。

――鈴芽は、その土地に住む人々と出会います。彼らとの関わりを通して、方言や食や風習など広い意味での「地方文化」に触れます。なじみのない昭和歌謡に接することも含めて、それらすべてが鈴芽にとっての一つの文化体験なんですね。

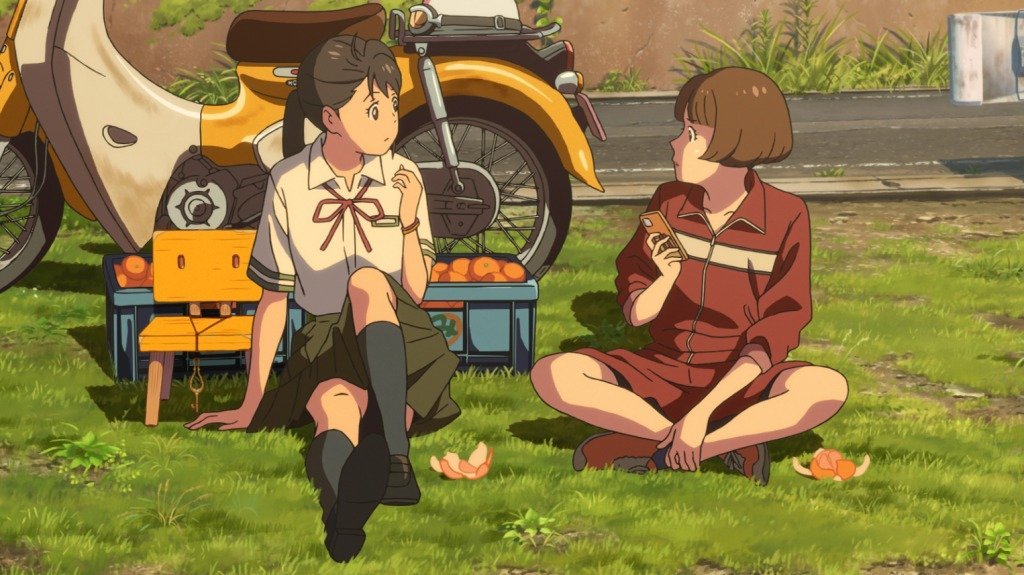

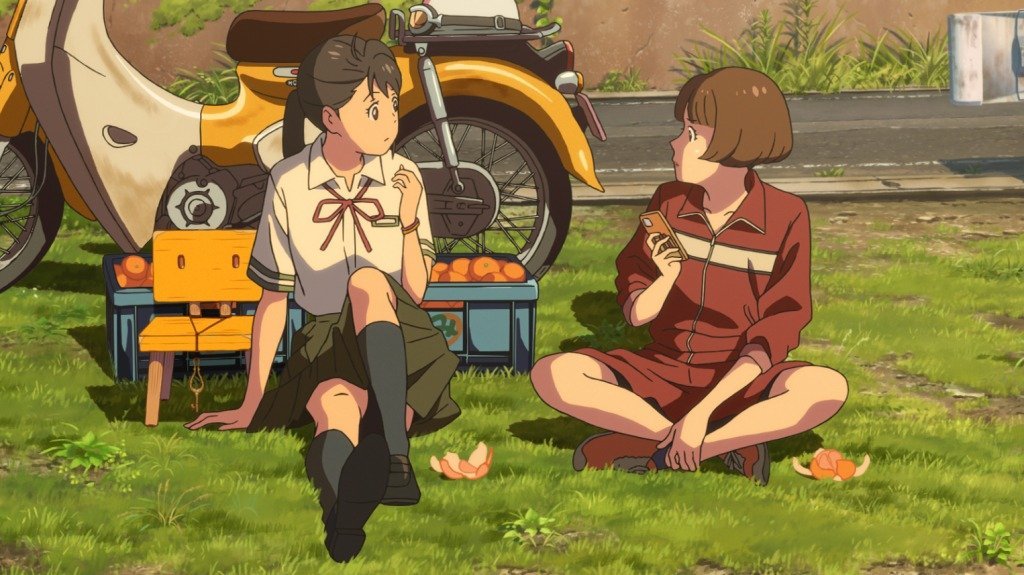

新海 場所を悼む話にしようというところから始めて、物語に肉づけをしていく中で、鈴芽にどのようなコミュニケーションや文化体験をさせるか考えました。最初の頃なんとなくイメージしていたのは、宮﨑駿監督の『魔女の宅急便』でした。最初の製作発表記者会見の舞台裏の動画でも『魔女の宅急便』の影響を受けていることを秘密めかして語ったりしましたが、『魔女の宅急便』は少女の成長物語としていまでもまったく古びていませんよね。キキは魔女の修業をする過程でウルスラやおソノさんなど、いろんな人と出会います。これはいろんな方が指摘されているのでしょうけれど、キキは彼女の未来のあり得るかもしれない姿を体現した女性たちと出会います。『魔女の宅急便』とは設定もテイストも物語内容もまったく異なる話ではあるんですけれど、『すずめの戸締まり』も鈴芽が女性たちと出会っていく話にしたいと思いました。各地で出会う人たちは、なるべく仕事をしている人にしようと思って、実家の民宿を手伝っている女の子とか、スナックのママとか、これまで描いたことのないキャラクターが生まれました。彼女らは、鈴芽が未知の文化に接触する際に、触媒のような役割を果たします。

――鈴芽は彼女たちから、いろいろなものをもらいます。鈴芽は彼女らから何かを受けとり、逆に彼女らに何かを与える。鈴芽と旅先で出会う女性たちとは、そうした「贈与」の関係で結ばれています。千果やルミは、短い期間しか交流がない鈴芽に特別な感情を抱きます。彼女らは、詳しくはわからないけれど、鈴芽が何か大切な仕事をしていることを無自覚に受け止めているんですね。

新海 これもまた昔話のようにしたいと思って、ものをもらう話にしました。ルミにもらう帽子など何の機能も果たさないわけですが(笑)、でもやっぱり何かをあげてほしいと思って、ただ鈴芽の頭に帽子をかぶせてあげるシーンを描きました。「あんたはなんか、大事なことをしとるような気がするよ」という千果の言葉や、「大事な仕事は、人からは見えない方がいいんだ」という草太の言葉は、脚本を書いていく中でキャラクターから導かれて出てきたせりふです。映画の根本の部分はプロットの段階で考えます。鈴芽の旅が草太とどのように関わり、最後に鈴芽はどこに到るのか。そこで鈴芽がやるべきことは何なのか。そういうディテールもプロットで固めてから脚本を書きますが、先ほどの千果の言葉も、鈴芽と千果の関わりを描いていく中で自然に出てきた言葉です。

---fadeinPager---

同じ風土で生きる観客に向けて

――鈴芽たちの扉を閉める行為には、災いを鎮め、その土地を本来の持ち主である産土(うぶすな)に返す意味だけに収まらない、いまの日本において重要な意味が重ねられていると思いました。日本の近代化はまさに、「扉を開ける」ことの連続でした。その結果としていまの繁栄があるわけですが、楽観的な繁栄の時は終わりを迎えつつあります。少子化問題や、過疎化・限界集落の問題などが顕在化し、将来的に日本の国力が減退することが予測されています。作品内容を踏まえれば、人々の記憶が薄れる場所が日本各地に多数出現し、「後ろ戸」が開く可能性が増えます。山積した問題を次の世代に先送りにせず責任をもって扉を閉め、問題解決を図る。そのような諸問題に関する寓意としても読み取ることができるように思いました。

新海 映画の中で扉を閉じることは、人間が借りていた場所を土地の神様にお返しすることを意味します。「お返しします」と呪(まじな)いの言葉を唱えながら扉を閉める一連の行動を、アニメーションのアクションシーンとして魅力的に描きつつ、鈴芽たちが前に進んでいくロードムービーにすることを念頭に置きながらつくっていったわけですけれど、一方で僕個人の社会状況に対する思いをうっすら反映していることも事実です。この作品の脚本を書いていたのはコロナ禍が始まったタイミングでしたが、それによって東京オリンピックの開催について世の中が騒然としていた時期でもありました。最終的に半ば強引に開催されたわけですけれど、その時に思ったのは、新国立競技場周辺エリアの開発なども含めて、扉の閉め方もわからぬまま、また扉を開けるんだ、ということでした。五輪に限らず何事も、閉め方も考えずに開けるのは無責任に思えますよね。そうした状況への反感であったり苛立ちのようなものが、開く物語ではなく閉じる物語を作らせる一因になったと思います。

――作中の根幹部分の話題になりますが、ミミズと要石はまさに本作の「要」です。『天気の子』の気象神社のシーンに、山本二三さんが描かれた「大日本国地震之図」のカット提示があります。そのシーンのシナリオには「古い絵 日本列島をぐるりと龍蛇が取り囲んでいる」「常磐国の上に要石となる剣」との記載もあります。龍の化身とも考えられるミミズと要石のリンクポイントは、『天気の子』に求めることができるかもしれません。

新海 言われてみればその通りという感じなんですけれど、確かに気象神社のシーンに出てくる絵の一枚として、日本国土を取り囲む龍蛇の行基式日本図が出てきます。『すずめの戸締まり』でも、草太のアパートで行基図や要石が描いてある文献を見る場面がありますが、『天気の子』の時から伏線を仕込んでいたということではなくて、結果的にリンクしてしまったんですね。『天気の子』で扱った水蒸気や上昇気流のような大気は、人の目には見えません。大気中の水蒸気の流れが見えてしまうのが天気の巫女で、大気中の水の循環現象が、人によってはそれが空の魚のような生き物に見えてしまうというのが、『天気の子』で僕が考えていた世界観です。『すずめの戸締まり』も、プレートの運動によって地震が起きる理屈を、地下に溜まった巨大なエネルギーがミミズという現象となって見えるのが鈴芽や草太であるとしてつくった作品です。そういう考え方に影響を受けた時期に二つの映画をつくったので、結果的に『天気の子』で日本列島を取り囲んでいた龍を、日本列島の地下に横たわるミミズに変えて描くことになりました。

――巨視的な視点から近年の新海作品を観ると、この国はどのように成り立ち、この国の人々はどのように暮らしてきたのかという、日本の風土や民俗や歴史に対する視点が強くなってきた印象があります。

新海 ある部分は自覚的です。今作ではミミズという現象を出していますが、土を食べ土を生み出すミミズは土そのものですよね。土は有機物、つまり死体の堆積物でもあるので、僕たちは堆積した無数の生物の死体の上に立っているわけで、それをイコール風土と呼ぶのだと思います。その土地の土そのものが風土で、僕たちはその土を踏み、その感触を足の裏に感じ、土からできたものを食べて、土の上にある景色を見ている。プリミティブな意味での民族を形成する根本は、土なのではないかと思っています。同じ風土で生きている僕たちに共通しているマインドセットのようなものを映画のよすがにしたいとも思っています。『君の名は。』以降、特にそのような気持ちが強くなりました。僕自身は神道的なバックグラウンドがあるわけでもないし、スピリチュアルな人間でもありません。でも、お正月には初詣になんとなく行きたいと思ったり、神社があったら手を合わせて願い事をしてみたり、見知らぬ土地を歩くとその土地の産土的な神様の存在を感じたりします。そうした純朴な感覚は、誰もがもっているのではないでしょうか。

---fadeinPager---

十代の観客に震災を伝えることの意味

――自然災害を描いた『君の名は。』から『すずめの戸締まり』に到る作品群を、三部作ととらえることができると思います。『君の名は。』『天気の子』では震災ではなく自然災害が描かれています。『すずめの戸締まり』で初めて直接的に震災が描かれたわけですが、東日本大震災から11年の時を経て、ようやくこの場所にたどり着いたということなのでしょうか。

新海 いろいろな意味でそうだと思います。自分自身の資質や履歴を振りかえると、僕は本来『すずめの戸締まり』のような映画をつくるタイプの作家ではなかったと思うんですね。スケールの大きい物語については他の方に任せて、自分には他にやるべきことがあるのではとの考えでアニメーションをつくり始めたのが、キャリアのスタートでした。電車に乗り降りする時の気分とか、コンビニに入った瞬間の気持ちの動きとか、そういう日常的な感情を元に物語を語ることをやってきました。ただ、自分がそれまでやってきた日常ベースの感情表現と、2011年に受けた大きな衝撃が自分の中で交じり合ってできたのが『君の名は。』です。『君の名は。』で一千万人という数の観客に初めて出会い、『君の名は。』の反響を受けて何かをレスポンスしなければという気持ちでつくったのが『天気の子』。そこで再び自分に戻ってきた言葉に対する応答としてつくったのが『すずめの戸締まり』なんです。『君の名は。』と『天気の子』を観てくれた観客のポジティブなものもネガティブなものも含めたさまざまな言葉、観客との言葉の交換作業が『すずめの戸締まり』という自分でも思いがけない映画をつくらせた気がします。

――完成報告会見の席で監督は、東日本大震災を描いた理由として、共通言語としての震災が希薄化することへの焦りの気持ちを語られました。あらゆる作品には時代を超えて、人々に訴えかける力があると思います。同時代の観客だけでなく、未来の観客へ向けてもその力は発揮しうるのではないでしょうか。『君の名は。』で、宮水家が代々、惨禍を回避する記憶装置として機能したように、記憶をアーカイヴし、未来へ継承する作品の可能性について、お考えをお聞かせください。

新海 5年、10年あるいはそれ以上残るような映画をつくろうとはあまり思っていません。いまこの時代に同時代の観客に観てもらえる、それだけで幸せです。確かに、いまつくらないと手遅れになってしまう気分があったことは事実です。実は昨日もそんなことを感じたんですね。金曜ロードショーで『君の名は。』が放送されて、僕は仕事で外に出ていたので家で観ることはできませんでしたが、12歳の娘から観たよ、とメッセージが来ました。娘が大泣きしている写真も妻から送られてきました。6歳ぐらいの頃から『君の名は。』は何度か観ているはずなんですけれど、今回初めて意味がわかったと。娘は、結構いい映画だねみたいな言い方でほめてくれたんですけれど(笑)、入れ替わりの意味とか、時間が3年ずれている意味も初めてわかったようです。純粋に嬉しいと思いましたが、同時に12歳の娘は、あの映画から東日本大震災をほとんど連想していないようなんです。千年に一度の彗星の襲来にメタファーとして震災を描いたことは想像もつかないだろうし、娘にとって世代的に震災はコネクトしていない出来事なわけです。実際、僕の観客に十代はとても多く、彼らもそういう感覚だと思います。これから一年経ち、二年経つと、震災との距離はもっと離れていくでしょう。一方で、鈴芽のように生々しい記憶と体験が未だに残っている人もいます。鈴芽と娘の歳はさほど離れていません。『すずめの戸締まり』のような物語をつくることで、十代の観客と11年前の世界をつなぎ留めることがエンターテインメントの形でもしできれば、それは自分たちにしかできない仕事として意義のあることだと考えます。

――三部作に共通するのは、子どもたちが世界の歪みを修正したり、世界の危機を救う行為に関与していることです。新海監督が三部作で子どもたちに託した思いをお聞かせください。

新海 少なくともこの世界を、より生々しく鮮やかに感じているのは子どもたちだと思います。痛みにしても、喜びにしても、色彩にしても、匂いにしても、大人よりはるかに強いものを感じ取っているだろうと思います。その意味で、常に世界の主役は子どもたちと言っていいでしょう。そんな気分が僕に映画をつくらせているのかもしれません。

---fadeinPager---

新しいタイプのキャラクターがもたらす新しい関係

――シリアスな社会的テーマを描くだけではエンターテインメント作品にはなり得ません。テーマとエンタメ要素をどのように両立させ、一つの作品に仕上げるかが重要になってくると思います。テーマ性とエンタメの両立について、どのようにお考えになりますか。

新海 東日本大震災を扱うと決めた時に、エンタメ映画にしなければ逆に意味がないと思いました。シーンによっては笑える映画にしなければならないし、全体としてエンターテインメントにしなければいけない。現実の悲劇が背景にあっても、それをエンタメで扱ってはいけないとか、不謹慎であるとか言われることになったとしたら、それこそがいちばんの悲劇だと思うんです。フィクションではあるけれども、表現されているのは本当の出来事であって、本当の感情の交換であることを目指しました。映画の終盤で、鈴芽が一人のキャラクターに向かってある言葉を伝えるシーンがありますが、その言葉自体に嘘はないと思うんです。あの言葉は、超常現象や超能力によって伝えられたものではありません。シンプルに事実を言っただけですよね。

――あのシーンで行われるようなコミュニケーションは、僕たちが普通にやっていることですよね。

新海 僕たちもあのシーンのように、大丈夫だよ、ちゃんと大きくなれるよと言ってあげたくなることはあるし、いまは大変だったとして、きっと数年後には笑ってるよ、と呼びかけることもありますよね。自分自身の個人的な体験に引きつけて言えば、僕は同じことを繰り返しやり続けてきた気がするんです。『秒速5センチメートル』で、「貴樹くんは、きっとこの先も大丈夫だと思う」と明里に言わせたのは、僕自身に向かって言っていた言葉だと思いますし、『天気の子』の「僕たちはきっと大丈夫だ」のひと言も、自分自身に言い聞かせていた部分がありました。あの鈴芽の言葉は、きっとシンプルに観客に伝わるのではないか、そしてもし嘘のないメッセージとして理解してもらえるのだとしたら、とても嬉しいですね。

――『天気の子』も今作も、言葉を伝えにいく物語なんですね。今年は新海監督が『ほしのこえ』でデビューして20年目となる年です。新海作品では、相手に言葉が届かないディスコミュニケーション状況が描かれてきました。近作における言葉の伝達の可能性に、新海監督の変化を感じています。

新海 初期の頃はディスコミュニケーションを描いていました。自分自身の周囲の状況もディスコミュニケーションだったし、観客と何かが通じあった経験も当初はあまりなく、だからわからないものは描けなかったのだと思います。作品をつくり続けてきて、観客との間で感情や思考の交換が徐々にできるようになってきて、そこに到るまで20年かかったということなのかもしれません。

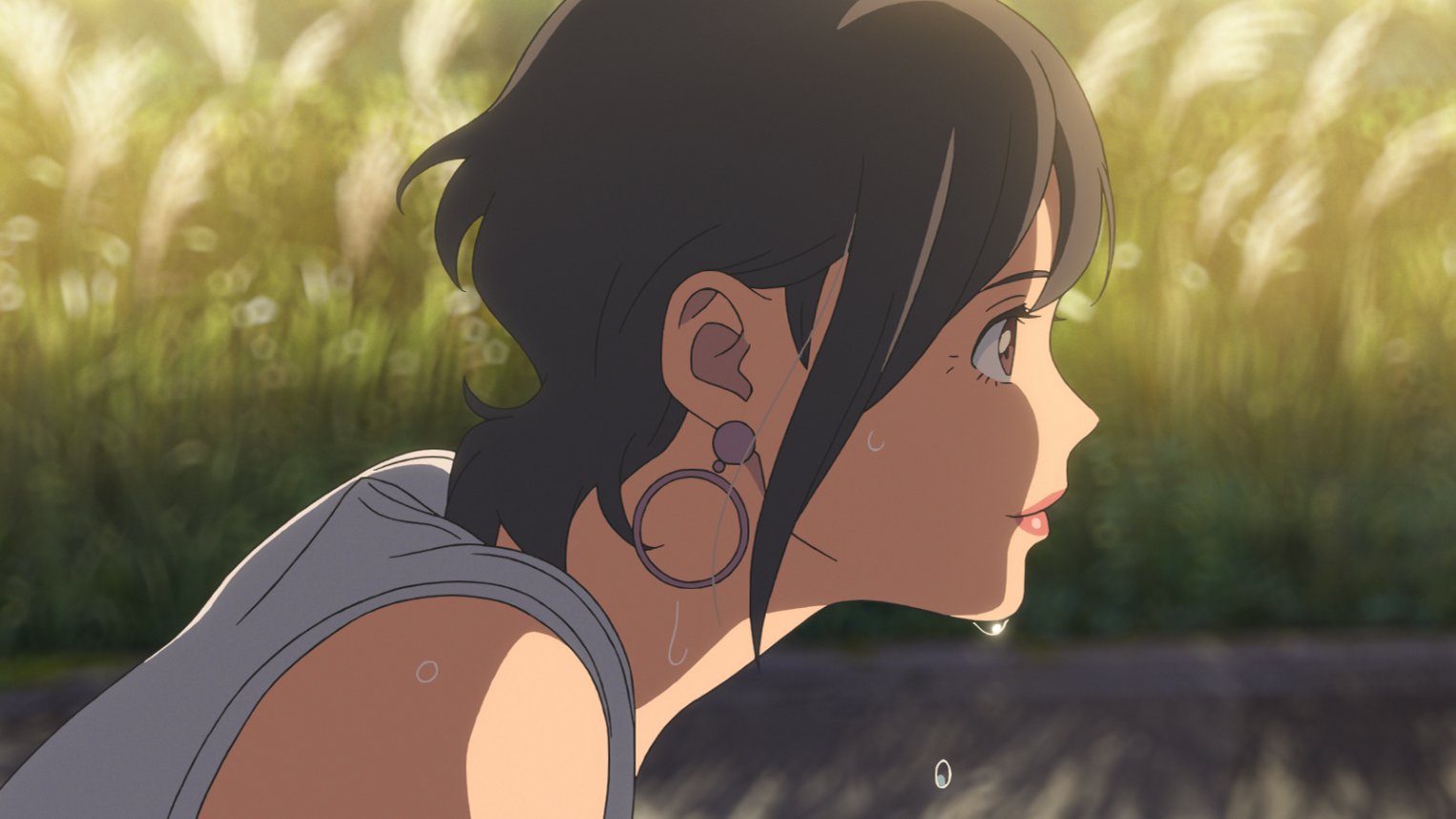

――鈴芽は、これまでの作品には見られなかったような周辺人物と、これまでになかった関係を結びます。特に鈴芽の叔母の環はとても重要だと思います。鈴芽の12年間は、同時に環の12年間でもあったわけで、家族であれば誰でもそうであるように、環には環で姪との生活で犠牲にしてきたものがあります。抑圧されていた環の感情が噴き出してしまうシーンもありました。姪との奇妙な道中は、環にとってもこれまでの人生を振り返り精算する経験の旅だった。そんなふうに言えるのではないでしょうか。

新海 環の登場場面は少ないですが、観客の印象に強く残るキャラクターだと思います。初期の段階から物語の軸の一つは環であることを意識していました。スタッフもみんな環のことが気になっていることは、制作中に何度も実感する機会がありました。野田洋次郎さんに曲をつくってもらった時も、『Tamaki』というタイトルの曲が上がってきたりして、それはあなたが嫌いだと歌う環の心情の曲で、劇中では使わなかったんですが、曲をつくってしまうぐらい洋次郎さんは環から何かを感じたんでしょう。環の声を演じてくださった深津絵里さんも、環という役だから引き受けてくださったんじゃないかなと思います。だからこそ、アフレコの中で環というキャラクターを深く深く掘り下げてくださったのだと思いますし、僕も深津さんから教えていただいたことがいくつもありました。それぐらいに環に入りこんで付きあってくださったことにとても感謝しています。

――千果やルミ、ルミの双子の子ども、そして芹澤なども、これまでの新海作品に出てこなかったタイプの人物ですね。他者との新しい関係が模索された作品であったように思います。

新海 シリアスな重い旅なので、その旅を楽しくさせてくれる人たちと出会わせなければいけないと考えて、彼らのようなキャラクターをつくりました。物語のプロットが求めるキャラクターと表現レベルでやろうとしたキャラクターとの間におそらくずれが生じていて、そのことが結果的に新たな出会いを演出してくれた気がします。

――キャラクターを、物語を動かす機能としてとらえるのではなく、自由に泳がせて、鈴芽との関係の中で醸し出される自然さを重視されたということでしょうか。

新海 そうですね。最初期のプロットを考えるのは複雑なパズルを組み立てる感じで、すべてのせりふとキャラクターが機能するように複雑に配置していくわけですけれど、それだけだと機械的になってしまい、生身のレベルに引き寄せる工夫が必要です。そこで初めて出てくる言葉があったりします。そしてさらに体感レベルでキャラクターの性格づけを行うのは、絵コンテでの作業になります。僕はビデオコンテをつくりますが、実際に自分でせりふを喋ってルミの声とかも自分で演じながら配置していくと、そこで初めて見えてくることがあります。たとえば芹澤が鈴芽たちを車に乗せる場面で音楽をかけますが、それは脚本段階ではありませんでした。ビデオコンテの段階で初めて、このシーンで芹澤は音楽をかけるべきだということが体感的にわかりました。映画を見る観客の立場としても、張りつめた状態の鈴芽に付きあって、更にクライマックスまで緊張を持続させるのは映画体験として難しいなと思ったんです。そして、芹澤のキャラクターを考えた時、飄々と喋る芹澤が黙ったまま車を運転しないだろうなとか、鼻歌ぐらいは歌うんじゃないかとか、だとしたら何を歌えばいいんだろう……みたいな所から、懐メロをかけることにつながっていきました。

---fadeinPager---

失われた「行ってきます」を取り戻すために

――鈴芽が訪れる舞台の中で、印象的なシーンがあります。変わり果てた町が一瞬、元の町並みに戻り、住民たちのさまざまな「行ってきます」の声がこだまするシーンに感動しました。「行ってきます」は『すずめの戸締まり』で大きな意味をもつ言葉です。誰もが発する朝の挨拶であり、日常的な言葉なんだけれども、それゆえかけがえのない言葉なんですね。「行ってきます」が交換できる日常が損なわれる。それを取り戻そうとする力に満ちた映画でもあります。

新海 あのシーンの「行ってきます」は、戻ってくることがなかった「行ってきます」で、とらえようによっては残酷なシーンでもあるんです。町がかつての在りし日の姿に一瞬戻って、さまざまな人の声が聞こえてくるシーンは、先ほどの芹澤の懐メロの話と同じように、脚本の段階ではありませんでした。あの街は架空の場所ではあっても、出来事としては現実にあったことですから、果たして倫理的に許されることなのだろうかと、無意識に避けていたのかもしれません。だけど、その状態のビデオコンテを見てもらったスタッフの反応はいまいちで、僕自身ももやもやが残っていたんです。それで自宅に持ち帰って考えた結果、鈴芽たちは各地の廃墟を巡ってかつて栄えていた頃の情景を頭に思い描きながら扉を閉じますが、あの儀式をあの舞台でもやらないといけないことに気づきました。最終的にそのシーンを加えることで、この映画は東日本大震災に触れた映画であることをはっきりと、覚悟ととともに自覚することができました。

『すずめの戸締まり』

2022年11月11日(金)より全国東宝系にて公開中

原作・脚本・監督/新海誠

声の出演/原菜乃華、松村北斗、深津絵里、染谷将太、伊藤沙莉、花瀬琴音、花澤香菜 、神木隆之介、松本白鸚

キャラクターデザイン/田中将賀 作画監督/土屋堅一

美術監督/丹治匠 音楽/RADWIMPS 陣内一真

https://suzume-tojimari-movie.jp/

©2022「すずめの戸締まり」製作委員会

Pen 2023年1月号「クリエイター・アワード2022」発売中

「クリエイター・アワード2022」

2023年1月号 No.536 ¥950(税込)

Amazonでの購入はこちら

その1年に活躍したクリエイターをたたえる「Pen クリエイター・アワード」。今年は市川染五郎、宮崎吾朗、Chim↑Pom from Smappa!Group、池澤樹+篠原ともえ/STUDEO、反田恭平、山口つばさがの6組が受賞。それぞれの活動や、そこに込められた想いをひも解いていく。第2特集は「新海誠の世界を泳ぐ」。新海誠監督をはじめ、『すずめの戸締まり』で声優に初挑戦した原菜乃華&松村北斗のインタビューも掲載。