現在は空前のゴルフブームらしい。ゴルフ場は非常に混んでいる。筆者はゴルフを始めてから約1年が経とうとしている。

きっかけは2020年の忘年会の席だった。「野呂さんはゴルフをやらないの?」と某社長と某役員に聞かれた。「20年前にちょっとやっただけです」と答えた。当時日本テレビの番組を作っているときに、仲間と一緒に河口湖の近くのゴルフ場に行ったことがある。非常に大変な思いをしたのを覚えている。ルールも全くわからなかった。

その後、ゴルフとはおさらばをしていた。「じゃあ○月にコースを予約しておくからやろう・・・」と僕の二度目のゴルフ人生の幕が開いた。縁あって20年ぶりにゴルフを始めたらこれにハマった。毎日練習をしている。試行錯誤して練習をしている。すると、気がつけば会社の業績も上がっている。

ゴルフは数字を追うスポーツである。平均100打。これを100%と考えると1打は1%。1%を積み重ねるスポーツである。ゴルフは飛ばすのも気持ちがいいスポーツだが、本質はそこではない。楽をして、できる限り安全にスコアを縮めるスポーツである。ゴルフライターのコヤマカズヒロ氏は、YouTube動画の中で「ゴルフとは、手持ちの技術を駆使して、いかに良いスコアを出せるかを競うスポーツ」と述べている。

その言葉が刺さった。ぐさりと刺さった。その後、縁あって中部銀次郎さんというアマチュアゴルフの方の書籍に出逢った。その名の通り、読み漁っている真っ最中だ。ビジネス書を読むように中部さんの本を読んでいる。

とにかくスコアを縮めることが大切だということが書かれている。スイングがどうこうとか、道具の話などはどこにも書かれていない。スコアを縮めることだけを述べている。安全なところに打てということだけが述べられている。

そこで僕は気がついた。僕流にできることは2つ。

その1 テクノロジーを使ってスコアを縮めよう。

その2 自分が安全に打てるクラブを使ってスコアを縮めよう。

この2つにリソースを割くことにした。

---fadeinPager---

その1

テクノロジーを使って、スコアを縮めよう。

最初、僕はiPhoneのアプリを使って、飛距離などを調べ始めたのだが、これが意外に面倒である。打つ場所でアプリを使ってマークしなければならないのだ。それは面倒である。マークし忘れることも多い。どのクラブを使ったか?分析することも難しい。思い出せないし。

それで、自動的にマークをする方法はないか?どの種類のクラブで打ったかが分かる方法はないか?と探していた時、某ラジオ局の役員の方が、アーコスキャディというアメリカのAIマシンを使っていることが分かったので早速導入した。

これはアメリカの会社が開発したもので、現在、アメリカで先行してテーラーメイドとのコラボも行われている。導入は非常に簡単だ。

1 小さなセンサーをすべてのクラブの柄に取り付ける。

2 スマホにアプリをダウンロードして、サブスクの契約をする。

3 各クラブとアプリを連動する。

あとはゴルフ場へ。仕組みは非常に単純だ。各クラブのセンサーに取り付けられたマイクが、ボールを打った音を拾い、それをGPSと連動して記録。次に打った場所との差で、距離と方向を分析するという仕組みである。電池も通常なら5年ほど持つらしい。打ちっぱなしのような練習場では使い物にならない。打って移動して更に打つというコースで測定できる代物だ。コースに到着したら、まずはコース名を検索してダウンロード。GPS連動なので、アプリを開けば即コース名が出ているからダウンロードすればいい。あとは、「プレイ開始」ボタンを押すだけ。

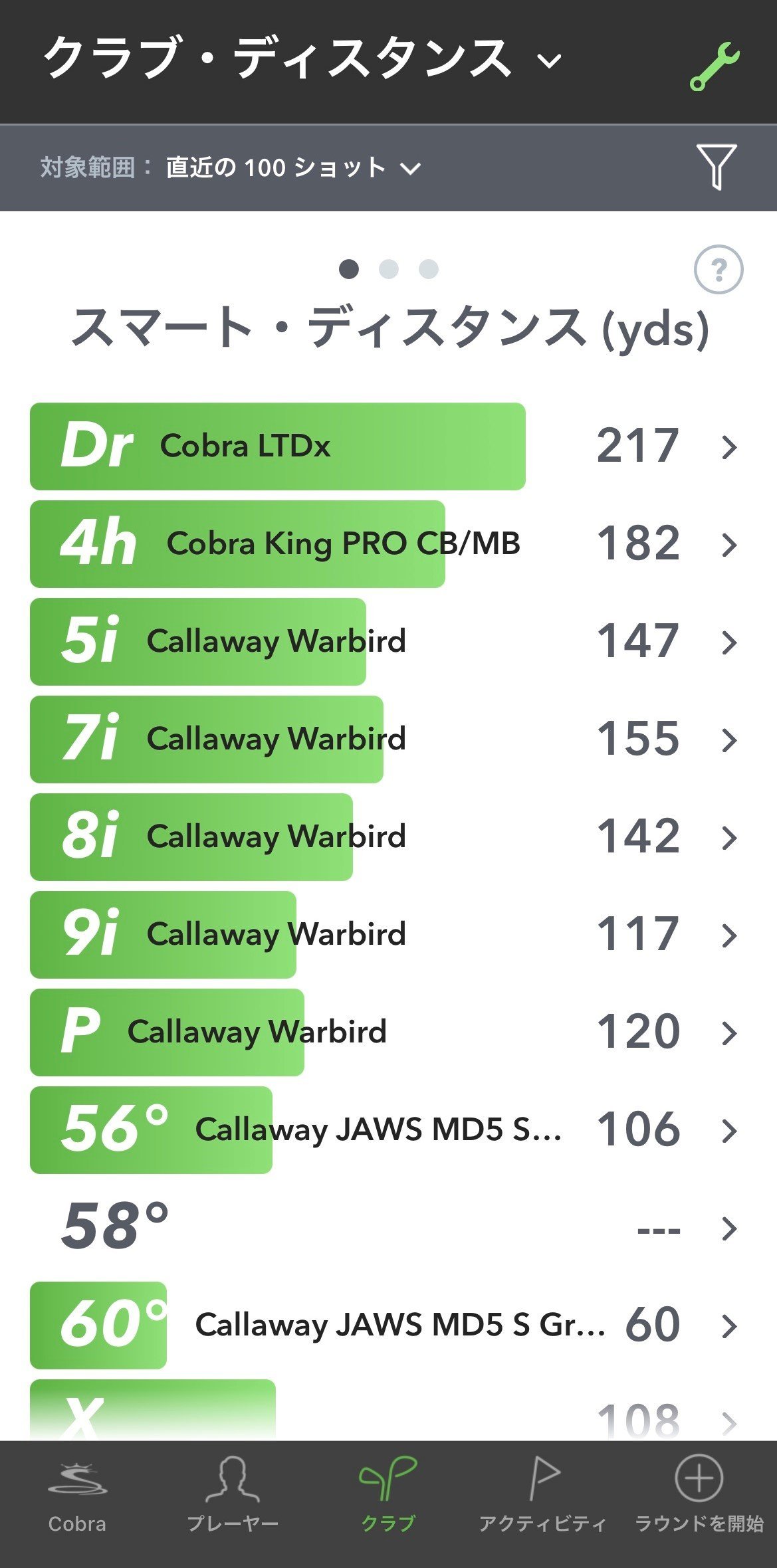

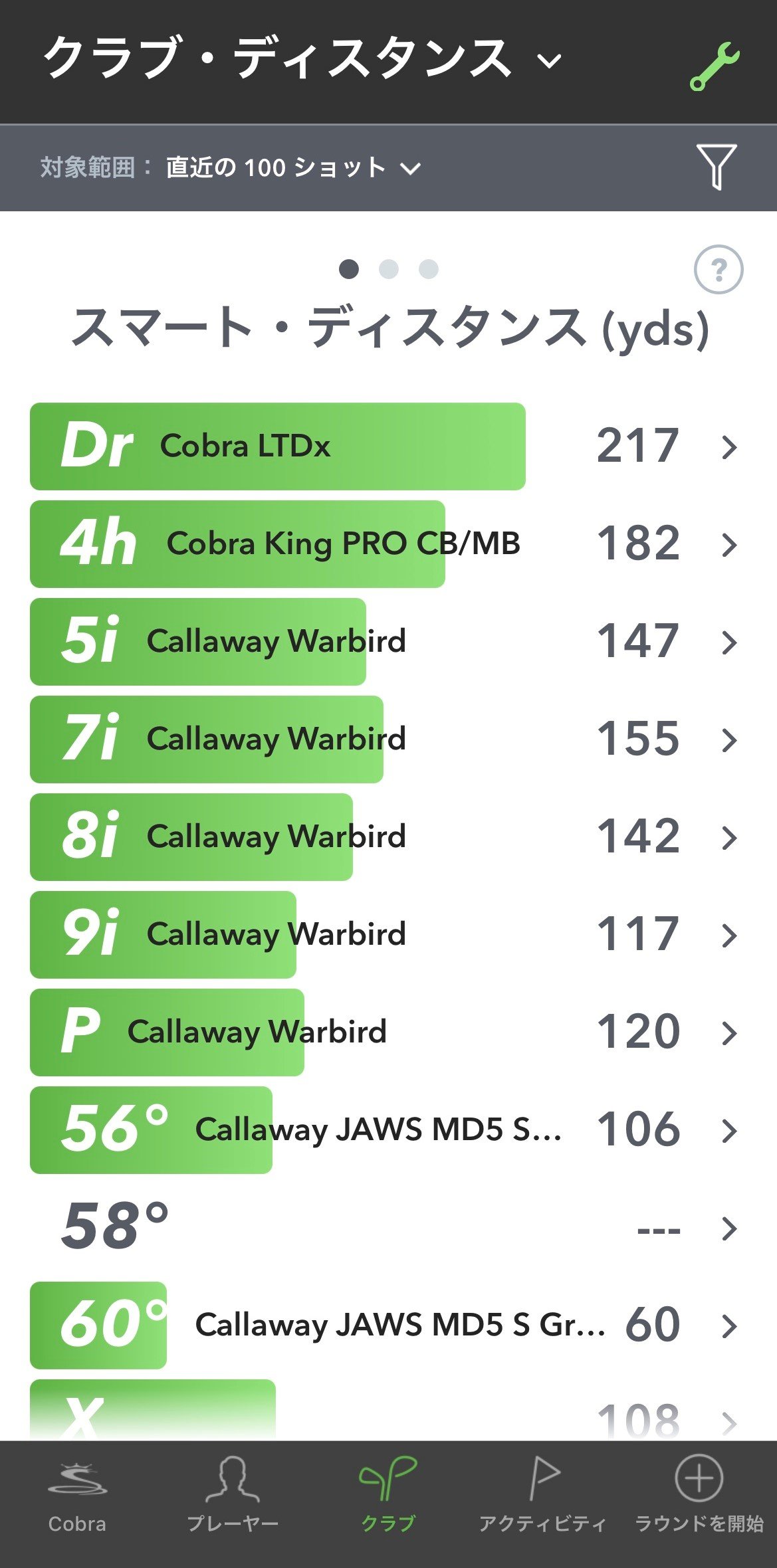

自動的に、ボールを打った場所と使用したクラブ。あとは飛距離が測定されコースのマップ上に記録される。パターで”OK”をもらった時は、手動で一打を足す必要があるがスマホでの修正は非常に簡単である。これのおかげで、

・各クラブの飛距離

・コースのどの場所に飛んだか?

・必要なクラブ、不必要なクラブの分析(僕は10本のクラブで周る)

・フェアウェイキープ率

・得意・不得意分野の表示

などをAIが分析してくれる。

コース上でみれば、残りのヤード数なども一目瞭然。そのうち、適切なクラブもAIが選んでくれるというので今から楽しみだ。とにかくAIが判断できるデータを提供する必要性がある。今はまだインプット中だ。データゴルフの醍醐味だ。

サル・サイッド氏とクリントン・グラスト氏が共同で創設した米国企業がこのアーコスキャディ。まさに、AIのキャディに付き添ってもらっている感覚だ。

このアーコスキャディ。既に、

・ユーザーによるラウンド数は900万ラウンド

・ユーザーによるショット数は4億打

・コース上の観測地点数は310億地点

・194か国で「Arccos」が使用されている

というから驚きだ。

確かに筆者のスコアも減りづづけている。だが、筆者は1年のビギナーだから減って当然である。だが、何事もデータである。データ分析をし続ければ、きっといい結果を生むだろう。

大リーグ野球も「サイバーメトリックス」が生まれて大きく変わった。ブラッド・ピット主演の映画にもなってお馴染みだと思うが、データは大リーグ野球を変えた。いかなる時もバントよりもヒットのほうが望ましいなどなど、点数をとるためのノウハウが詰まっている。ゴルフもAIの時代だ。まあ、道具を使いこなせることが大切だが、少なくとも、このアーコスキャディをつけてから僕の打数は減っている。

---fadeinPager---

その2 楽なクラブを使う。

ドライバーはコブラの最新型LTDXのMAXを短尺で使っている。以前使っていたドライバーよりも断然調子がいい。シャフトを43.5インチに切ってみた。楽に振れるのである。

ドライバーはもう一本。テーラーメイドのミニドライバー300である。ヘッドが小さく、これも43.5インチしか無い。4UTもコブラを使っていて、これもまたシャフトの長さが37.5インチと、7番アイアンと同じ長さ。短いほうが使い勝手がいいのだ。長いクラブは非常に難しいのだ。

また、ゴルフクラブアナリストのマーク金井さんプロデュースのR25ランニングウェッジを使っている。それを駆使してどうにか100を達成しているのだ。

楽なクラブも、AIなどのコンピュータは積んでないものの、技術満載だ。飛ぶ技術、真っ直ぐ飛ぶ技術、転がす技術。とにかく、楽して成功する技術が詰まっている。格好をつけるとゴルフはうまくいかない。格好をつけるのはファッションだけである。

ゴルフは、難しくやろうと思えばいくらでも難しくできる。でも楽しようと思えばいくらでもらくできる。スコアさえ良くなれば何でもいいのだ。

まさか自分が、AIの力を借りながらゴルフをする時代が来るとは思っても見なかった。その他にも、レーザー測量計など、様々なテクノロジーを駆使して、打数を減らすこと、スコアを作ることだけに集中をしている。

一つ不思議なのは、同じ様な概念をもって、テクノロジーでゴルフを変えてゆこうというテクノロジー企業が少ないことだ。もっと出てきても良さげなのにと思う。

ゴルフは、AIやIT技術との相性が非常にいい。筆者は今後もテクノロジーを追ってゆくだろう・・・・