三国志は物語なのか、実話なのか? そもそもいつの時代のこと? 何巻もの書籍やブルーレイに尻込みしてしまう前に、このQ&Aを一読してほしい。

Q1. そもそも「三国志」って何ですか?

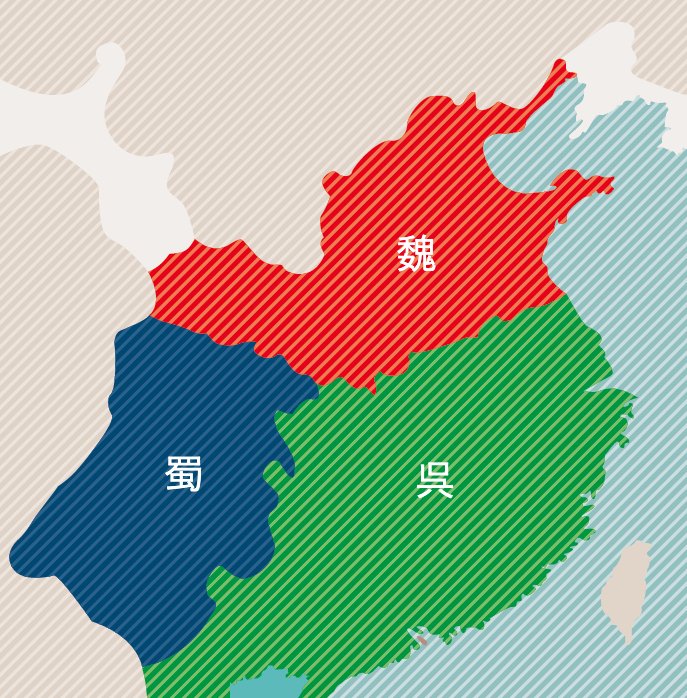

「三国志」の「三国」は3つの国、「志」は歴史と同じ意味。2世紀後半の中国で、後漢王朝というひとつの巨大国家が崩壊して群雄割拠の状態に陥り、それらが淘汰されて魏・呉・蜀の三大勢力に絞られる。その三大勢力が知恵と武力の限りを尽くして攻防を繰り返したあげく、天下統一がなされるまでの話が「三国志」だ。身体を張る武将たち、計略を巡らす謀士たち、上に立つ君主たちと、個性豊かな面々のそれぞれが稀代の歴史物語の主人公である。

Q2. それはいつの時代の話? 日本はその頃……

「三国志」は西暦184年の黄巾(こうきん)の乱に始まり、280年の天下統一で終わりとなる。歴史書としての「三国志」には、俗に言う「魏志倭人伝」という項目があって、ここにある「倭」とは日本のこと。その記述によれば、倭では男子による王位継承が70~80年続いた後、後漢の光和年間(178~184年)に戦乱状態に陥り、平和回復のために各国が共同してひとりの女子を王に立てた。その女王の名が卑弥呼で、彼女が中華に最初の使節を派遣したのは238年のことだった。卑弥呼は邪馬台国の女王であると同時に、邪馬台国を含む多くの国々の共同君主も兼ねていたわけで、鬼き神しん崇拝の祭祀者でもあったというから、シャーマンのような存在だったのだろう。生涯結婚することなく、弟を補佐役としていたとあるから、姉弟で祭祀と政治を役割分担していたとも考えられる。当時の日本ではそれくらい祭祀が重要視されていたということだ。卑弥呼が生きていたのは時代区分でいえば弥生時代の後期にあたり、日本列島の広範囲で水稲栽培が行われ、数千人規模の人口を擁する大規模な環濠集落も成立していた。

一方、同時期のヨーロッパではローマ帝国が転換期を迎えていた。五賢帝時代が終わり、問題の多い皇帝ばかりのセウェウス朝を経て、半世紀の間に目まぐるしく皇帝が入れ替わる軍人皇帝時代に突入。東西は同時期に、同様の状況に陥っていたのだった。

Q3. 初めて「三国志」を書いた人は誰ですか?

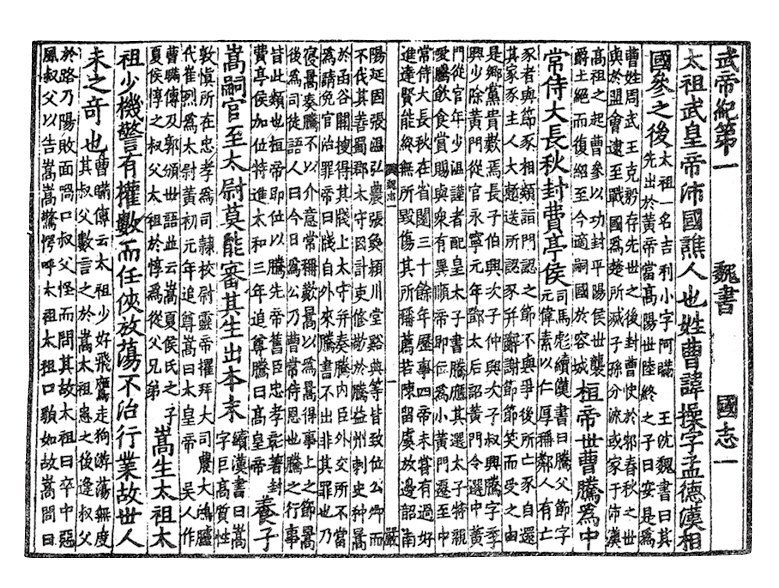

「三国志」という書物は大きく分けてふたつある。ひとつは王朝公認の歴史書としての『正史三国志』で、もうひとつは読み物としての『三国志演義』である。前者が著されたのは3世紀末の晋の時代のことで、著者の名は陳ちん寿じゅ。陳寿は蜀の出身ながら、蜀の滅亡にともない、魏とそれに続く晋に仕えた文人。彼の手になる『正史三国志』は「魏書」「呉署」「蜀書」からなり、内容の信憑性は高く評価されているが、記述が簡潔にすぎるとして、その成立から約130年後、裴はい松しょう之しという学者によって詳細な注が加えられた。このため現在の『正史三国志』は陳寿の記述と裴松之の注を合わせたものを指すのが一般化している。一方の『三国志演義』は民間で講談や芝居の脚本として継承されてきた内容を14世紀中頃、経歴不詳の羅ら貫かん中ちゅうという人がひとつの読み物としてまとめたもので、単に「三国志」という場合、こちらを指すほうが多い。『正史三国志』との最大の違いは劉備を中心としながら諸葛亮の天才ぶりを大胆に誇張して描写するなど、面白さを第一とした点にある。

Q4. 3つの国の特徴を教えてください。

魏・呉・蜀、三国はどんな国だったのだろうか。魏の国は黄河の流域を支配下に置いていた。現代とは異なり、当時の中国の人口は華北に集中していたから、そこを支配下に治めた魏は自ずと最大の人口と兵力を占めることとなった。経済力についても同じことが言える。後漢末には相次ぐ自然災害や戦乱で多くの土地が荒廃したが、曹操がいち早く屯田性を実施したことから生産の回復も早く、他の2国よりはるかに優位に立った。

江東の呉の支配領域は現在でこそ人口密度も高く、経済先進地域でもあるが、三国志の時代には人口が少なく、山岳地帯にはベトナム系の少数民族が割拠していた。兵力不足を補うために現在の台湾まで艦隊を派遣し、兵隊狩りをしなければならないほどだった。そんな土地だけに流れ者も多く、呉の武将にも異郷の出身者が多くいた。

人口密度が低かったのは蜀も同じで、現在の雲南省に相当する地域はタイ系やビルマ系、チベット系異民族の世界でもあった。劉備は漢中をも支配下に治めたが、長安を中心とする関中に比べればそこも人口密度が低く、戦略的な価値はあれども、経済的メリットはさして期待できなかった。なお表にある太平道(たいへいどう)と五斗米道(ごとべいどう)は道教のもとになった新興宗教で、懺悔や燃やしたお札の灰・霊水を飲む、呪文を唱えるといった行為で病気を治すなど、多くの共通点を有し、その残党はのちに合流したものと考えられる。

| 魏 | 呉 | 蜀 | |

| 面積 | 約134万6470㎢(220年) | 約136万9960㎢(220年) | 約99万7900㎢(220年) |

| 人口 | 約430万~450万人(263年) | 約230万人(280年) | 約94万人(263年) |

| 気候 |

四季がはっきりとしている。 |

温暖多湿。年間を通して雨が多い。 |

標高差が大きいため寒暖差が激しい。晴天の日が珍しい。 |

| 宗教 | 伝統信仰・太平道・五斗米道・仏教 | 伝統信仰・神仙思想 | 伝統信仰・五斗米道 |

|

衣・食・住 |

住居は泥かレンガ造り。夏は半裸で平気だが、冬は厚着。主食は小麦・雑穀の粉食。ヨーグルトも口にした。 |

夏は屋内では暑すぎるので外で眠ることも。主食は米を蒸したものか粥。水産物や茶も口にした。 |

寒暖差が激しいため重ね着は一般的。主食は米を蒸したものか粥。従軍する際は乾飯を携帯した。 |

Q5. 最終的に、どの国が勝ったのですか?

魏・呉・蜀の三国のうち、最初に滅亡したのは蜀の国で、これを滅ぼしたのは魏の国だった。最後に滅亡したのは呉の国だが、これを滅ぼした国は魏ではなく、魏から禅譲を受け司馬氏が興した晋の国だった。司馬氏と言えば、諸葛亮の好敵手であった司し馬ば懿いの一族である。司馬懿の死後は嫡男の司馬師、司馬師の死後は弟の司馬昭、司馬昭の死後はその嫡男の司馬炎が跡を継ぎ、この司馬炎の下で天下統一がなされた。

なぜ曹氏の魏が司馬氏の晋に取って代わられたのかと言えば、最大の要因は曹氏が他の王朝に比べて一族を重用することが少なく、真の藩屏(守護者)を欠いていたことにあった。曹操や曹丕はおそらく前漢を鑑としたのだろう。前漢の創始者である劉邦(高祖)は功臣たちを粛清した後、子どもたちを諸侯王として地方に配置したが、代を重ねるごとに関係が疎遠になる反面、中央の命令に反攻するようになり、6代目の景帝の時には呉ご楚そ七しち国こくという大乱が起きる。景帝はなんとかこれを平定したが、諸侯をなだめるために重臣筆頭の処分という辛い決断を余儀なくされた。曹操や曹丕はそんな事態の再来を防ぐため、一族の封建に慎重姿勢を貫いたのだろうが、結果としては、それが魏の寿命を縮めたのだった。

※この記事はPen2019年8/1号「わかる、三国志。」特集よりPen編集部が再編集した記事です。