八重洲のうなぎ店「鰻 はし本」が食通の間で話題だ。伝統を踏襲しつつ、新たな取り組みに挑戦する、この店の若大将が考える「江戸前」について聞いてみた。

そもそも「江戸前」とは江戸城の前に広がる海や河川、そしてそこで獲れる魚介を指す言葉でもあるが、元来はうなぎのことを指していた。それは18世紀後半の江戸・宝暦年間(1751〜64年)。当時豊富に獲れた東京湾や隅田川の天然うなぎは、他の場所で獲れるものよりも上級品として人々に好まれ、「江戸前」と呼んで区別されたという。東京湾で獲れるうなぎは、東京のうなぎ屋に欠かせないブランドだったわけだ。

しかし、いま、天然うなぎは東京湾どころか地方でも獲れない。そんな状況に危機感をもち、さまざまな改革をしている橋本正平さんは、「鰻 はし本」の店主。昭和22年創業、八重洲の老舗うなぎ屋の4代目だ。橋本さんにとって、現代の江戸前うなぎとはどのようなものだろうか。

それは、江戸時代の東京湾のうなぎのように「人々が一目置くうなぎ」だ。

「うなぎの資源枯渇は深刻で、数年後の価格高騰は避けられない。価格を上げてもお客さまに来てもらうためには、うなぎの価値を高め、ベストを尽くす必要がある」

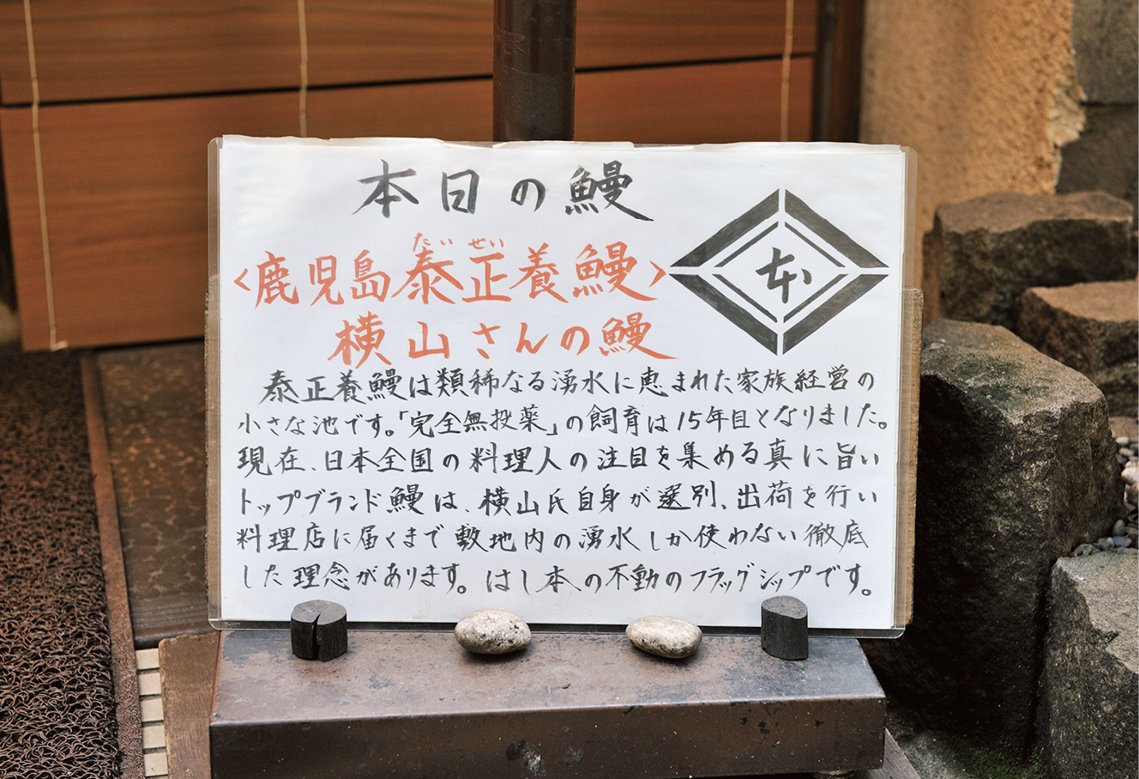

うなぎの風味は餌や水の影響を受けるため、良質な餌と水で育てる養よう鰻まん場を厳選した。たとえば「鹿児島県泰正養鰻の横山さんの鰻」は、豊かな湧き水を活かし、一切薬を使わずに育てられているうなぎ。ツイッターでその存在を知り、信頼関係を築きつつ直取引にこぎつけたとか。

うなぎは問屋から仕入れる場合もあるが、産地や生産者は毎日異なる。そこで橋本さんは、「本日の鰻」の産地、生産者名と特徴を書いたポップをつくり、店頭に設置。うなぎの産地情報はこれまで開示されていなかっただけに評判を呼び、「横山さんの鰻」や「岡山県西粟倉村の森のうなぎ」「静岡県吉田町の石川さんの鰻」は食通の覚えめでたいブランドと化している。

また、橋本さんは調理面でも改革を実行。つくりたてのおいしさを提供するため、先代の反対を押し切って、事前にではなく注文を受けてからうなぎを仕込むようにした。

この改革こそ、まさに本来の江戸前の実践である。そもそも江戸前の蒲焼きは、客が来てからうなぎを背開きにして串を打ち、焼いて、蒸して、さらにタレをつけながら焼くものだからだ。この工程は当然時間がかかるが、うなぎ屋では昔から待つのが当たり前。橋本さんいわく、「お腹がふくれないように、お新香をつまみながら待つのが関東流のマナー」ということだ。唎酒師の資格ももつ橋本さんが揃える日本酒は、うなぎ同様、厳選された銘柄ばかり。お新香をアテに盃を傾け、のんびり構えたいところである。

---fadeinPager---

うなぎの価値を高めるべく、先代の反対を押し切り改革

さて、輪島塗の重箱で登場する「うな重」は、見た目も味も正統派の江戸前スタイル。だが、味わいの中にはどこか新しい印象もある。タレの奥に、うなぎの旨味を感じるからだろうか。橋本さんに尋ねると、うなぎの風味を活かすための工夫を教えてくれた。

「具体的には、うなぎは蒸し加減を浅くして食感を残すようにし、タレは少し甘くしています。うなぎの硬さは一本ずつ違うので、割く時に感覚を澄ませて最適な蒸し時間を見極め、強火で蒸し上げることが大切。タレは、私が甘めが好みなので、代々継ぎ足しているタレの砂糖の量を増やし、糖度を上げました。ちなみにタレは年数と言いますが、枚数だと思っています」

枚数とは、タレにくぐらせるうなぎの枚数のこと。焼いたうなぎをタレ壺に入れると、うなぎのエキスがタレに入ることから、「タレは枚数」と考えているのだとか。仕入れ改革以来、「鰻 はし本」のタレにはブランドうなぎのエキスが入るようになったというわけだが、そう思うとますますおいしく感じられてしまう。

そして特筆すべきは、タレが染みたご飯のおいしさ。、コシヒカリにもち米をブレンドしてやや硬めに炊く狙いは、甘辛いタレをまんべんなく染み込ませるため。米粒同士がくっついていると、タレが下まで降りないという。

老舗の4代目が生き残りをかけて追求し、たどり着いたうな重は、もっちりした白飯とふわとろの蒲焼きのバランスが、まさに絶妙。うなぎ自体の風味も、タレに負けず活きている。現代の江戸前うなぎとはかくあるべし!と唸らされる。

鰻 はし本

東京都中央区八重洲1-5-10

TEL:03-3271-8888

営業時間:11時~13時30分L.O.、17時~19時L.O.(月~金) 11時30分~14時L.O.(土)

定休日:日、祝

www.unahashi.com/index.html

※営業日時・内容などが変更となる場合があります。事前の確認をお薦めします。